土留め工の設計・3DCAD Ver.19

慣用設計法及び弾塑性法による土留め工解析・図面作成プログラム

たて込み簡易土留め、建築学会2017対応版

初版リリース:2002.04.04/最新Ver.リリース:2025.08.28

- Advanced

- ¥517,000(税抜¥470,000)

- Standard

- ¥429,000(税抜¥390,000)

- Lite

- ¥264,000(税抜¥240,000)

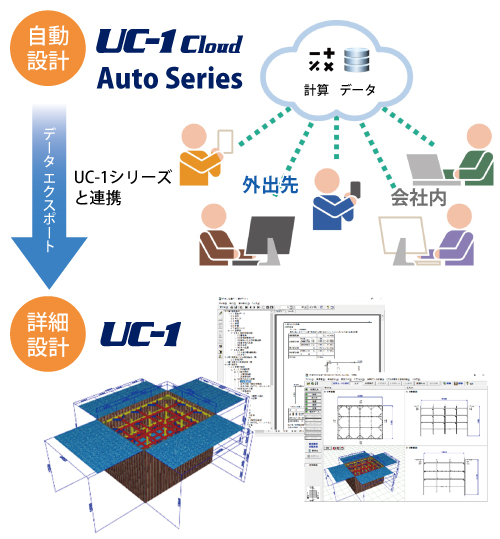

UC-1 Cloud 自動設計 土留め工

土留め工の設計・3DCADのライセンスに統合

WebAPとしてマルチプラットフォームでの利用が可能

初版リリース:2019.10.24/最新Ver.リリース:2024.07.30

3DA

CAD統合

電子納品

SXF3.1

3D PDF

本製品のライセンスにて、PCやタブレット端末等でUC-1 Cloud 自動設計 土留め工を無償で利用することが可能です。

フローティングライセンスの場合、端末の種類を問わずブラウザでご利用いただけます。

プログラム概要

土留め本体工、鋼製支保工、アンカー支保工、控え杭タイロッド式土留めの設計及び図面作成を行うプログラム。

鋼矢板、軽量鋼矢板、コンクリート矢板、親杭横矢板、SMW(柱列式、等厚壁)、鋼管矢板、地中連続壁に対応。鋼製支保工は多重火打ち、多段腹起し(2重腹起し)、切ばり、火打ちに対応し、

鋼製支保工とアンカー支保工の併用が可能です。

慣用法と弾塑性法(解析法I、II)の同時計算、自立時、掘削時、撤去時のステージ検討、掘削底面の安定(ヒービング、ボイリング、パイピング、盤ぶくれ)、支持力検討、法面の影響を考慮した設計ができます。

さらに、周辺地盤の影響検討(FEM解析含む)も可能です。

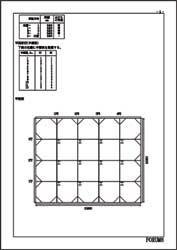

平面図、側面図、数量表、設計条件表の作図が可能です。

■製品構成

| 機能 | Lite | Standard | Advanced |

| 慣用法 | ◯ | ◯ | ◯ |

| 弾塑性法 | - | ◯ | ◯ |

| FEM解析(周辺地盤の影響検討) | - | ◯ | ◯ |

| 逆解析ツール | - | - | ◯ |

| 鉄道標準(令和3年) | - | - | ◯ |

| 盛替え支保工の材料選択(バネ値の内部計算) | - | - | ◯ |

※1)適用基準「鉄道標準(令和3年)」については、慣用法・弾塑性法にかかわらずAdvancedのライセンスが必要です。

※2)「たて込み簡易土留めの設計計算」はLite/Standard/Advanced全ての製品で利用可能です。

Ver.19.0.0 改訂内容<2025年 8月 28日リリース>NEW

- 弾塑性法での支保工撤去順序の自由化に対応<Standard>

- 盛替え支保工の材料選択(バネ値の内部計算)に対応<Advanced>

- 弾塑性法での追加側圧の設定に対応<Standard>

- F8-AI™ UCサポートに対応<Lite>

関連情報

- ◆新製品紹介

- 土留め工の設計・3DCAD Ver.19(Up&Coming '25 秋の号掲載)NEW!

- ◆開発中製品情報

- UC-1製品に無償統合 クラウド自動設計機能の展開 (Up&Coming '24 新年号)

- ◆ユーザ製品体験レポート

- 株式会社大翔 技術部 技術部長 末吉智宏(Up&Comming’23 春の号掲載)

- ◆サポートトピックス>>バックナンバー

- 切ばり支保工の設計について(Up&Coming '24 春の号掲載)

- 土留め掘削のFEM解析について(Up&Coming '23 秋の号掲載)

- ◆関連セミナー

- 土留め工の設計・3DCADセミナー

プログラムの機能と特長

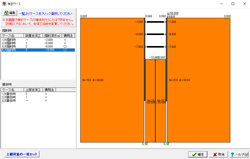

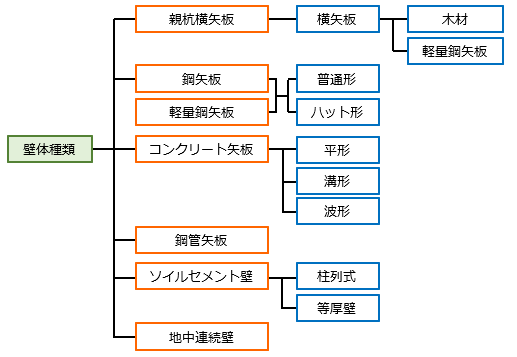

壁体種類/対応形状

-

- 親杭横矢板、鋼矢板(普通、ハット形)

- 軽量鋼矢板(普通、ハット形)

- コンクリート矢板(平形、溝形、波形)

- 鋼管矢板壁、SMW(柱列式、等厚壁)

- 地中連続壁(控え杭タイロッド式は未対応)

- 両壁モデル(弾塑性解析は両壁一体解析)

- 2方向(左右方向、前後方向)同時解析

- 突出モデル(水中掘削可)

掘削平面形状が矩形(最大4壁同時設計)または直線形状(1壁の設計)

対応基準と計算機能

-

慣用法 適用基準 仮設指針(平成11年)、土木学会(平成28年)、土木学会(平成18年)、鉄道標準(平成13年)、鉄道標準(令和3年)、建築学会(平成29年)、建築学会(平成14年)、首都高速(平成19年)、設計要領第二集(平成28年)、土地改良基準(平成26年) 、土地改良擁壁(平成5年)、下水道事業団(平成4年)、土木学会(平成8年)、首都高速(平成2年)、建築学会(昭和63年)、道路公団(平成12年) 計算機能 根入れ長の計算、断面力の計算、変位の計算、剛性検討、支保工反力の計算、下方支点反力の計算、壁体応力度照査 その他 土地改良基準(平成26年):自立式矢板工法 弾塑性法 適用基準 仮設指針(平成11年)、土木学会(平成28年)、土木学会(平成18年)、鉄道標準(平成13年)、鉄道標準(令和3年)、建築学会(平成29年)、建築学会(平成14年)、首都高速(平成19年)、下水道事業団(平成4年)、土木学会(平成8年)、首都高速(平成2年)、首都高速(平成15年)、共同溝指針(昭和61年)、建築学会+ランキン(昭和63年) 解析方法 解析法 I (プレロードに対して、別モデルで背面地盤をばね反力として評価する方法) 解析法 II (背面地盤を弾塑性ばねとして評価する方法) 計算機能 弾塑性側圧による根入れ長の計算、断面力の計算、変位の計算、支保工及び盛替え支保工反力の計算、弾性領域の検討、壁体応力度照査、定常性の検討(決定した壁長を挟む伸縮方向に壁長を変化させ、変位、曲げ、反力などに関して安定度グラフを作成) 支持力照査 適用基準 仮設指針・首都高速H15、土木学会(H8、H18、H28)、下水道事業団、首都高速H2、共同溝指針、建築学会(S63、H14、H29)、道路公団

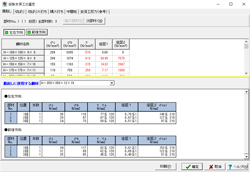

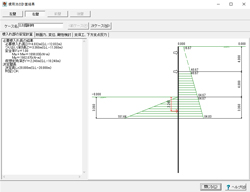

弾塑性法

-

入力、並びに、結果確認も含めて、弾塑性法のみで計算処理が行えます。

弾塑性法の出力において、側圧計算表に土圧式を併記し、また、解析法ⅡESの解析条件である除荷荷重を提示します。

支保工の設計

-

- 自立式

- 切ばり支保

- アンカー式

- 切ばり+アンカー併用式

- 控え杭タイロッド式

- 慣用法のみの場合は20段(21次掘削次まで)

- 弾塑性法を行う場合は19段(20次掘削時+プレロード)

支保工タイプ

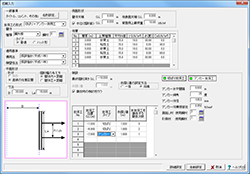

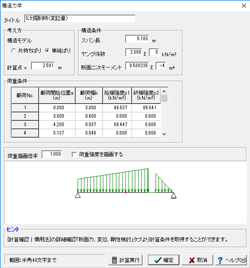

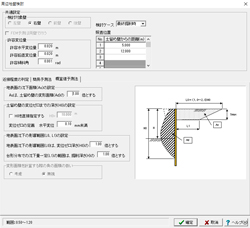

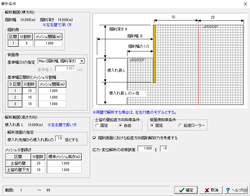

鋼製支保工初期値選定機能

初期入力画面だけの条件から、登録済みの全て鋼材について応力度計算を行い、合否の一覧表を提示し、その中から適当と考えられる鋼材規模を選定できる機能(鋼製支保工選定)を用意しています。

支保工数と掘削次数

切ばり支保工、切ばり+アンカー併用式

照査部材 : 腹起し、切ばり、切ばり火打ち、隅火打ち、中間杭

計算機能 : 座屈、合成応力度、局部座屈、せん断応力度、支持力、腹起しスパンなど

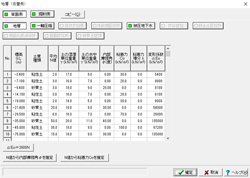

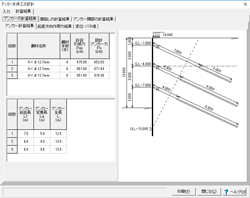

アンカー支保工、切ばり+アンカー併用式

照査部材 : 仮設アンカー、除去アンカー、永久アンカー腹起し、ブラケット、アンカー頭部

計算機能 : アンカー長の計算、内的安定計算、腹起し、ブラケット、アンカー頭部の計算など

控え杭タイロッド式

検討ケース : 1次時掘削時および完成時(弾塑性法を行う場合は+プレロード)

照査部材 : タイロッド、控え杭(H鋼杭(直杭)、鋼矢板、鋼管杭(直杭)、鋼管矢板)、腹起し

計算機能 : 控え杭必要設置距離、控え杭必要根入れ長、控え杭断面照査、腹起しの設計計算など

大項目 入力項目 制限 備考 控え杭種類 H鋼杭(直杭) ○ 鋼矢板(壁) ○ 鋼管杭(直杭) ○ 鋼管矢板(壁) ○ 組杭 × 腹起し種類 溝形鋼 ○ H形鋼 ○ タイロッド種類 ねじ切り加工した丸鋼 ○ その他の引張材 ○ 構造条件 設計対象箇所 1壁 右壁のイメージ 壁体天端と地表面天端が異なる ○ 引張材(タイロッド)段数 1 引張材(タイロッド)傾斜 ○ 鉛直方向のみ 地層数 20 掘削側、背面側別 地層の傾斜 × 地表面、地層フラット 全体制御 柱状図 ○ 図面作成 ○ 土留め工Ver.5にて対応 3D描画 ○ ○は対応。×は未対応。

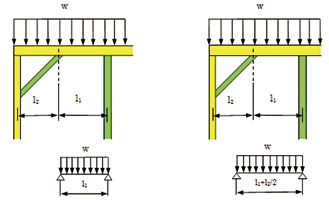

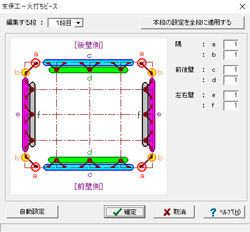

火打ちに油圧ジャッキを入れた場合に腹起しスパン計算

仮設指針P.118図2-10-5に記載している端部に油圧ジャッキを入れてゆるみをとった場合の腹起しスパンの計算が可能です。本機能は隅火打ち、切梁火打ちそれぞれ個別設定できるようにしています。

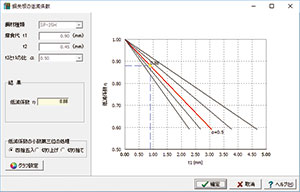

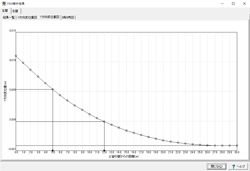

鋼矢板腐食低減係数の自動決定機能

適用基準が「土地改良事業計画設計基準 設計「水路工」 基準書 技術書」平成26年3月 農林水産省」の場合に、「鋼矢板・設計から施工まで2014(鋼管杭・鋼矢板技術協会)」に準拠した低減係数の自動決定が可能です。本基準には、U型鋼矢板9種類、ハット型鋼矢板2種類の、腐食代と低減係数の関係をプロットしたグラフが示されています。

本製品ではこれと同等のグラフを使用し、指定された腐食代t1と腐食代の比αより低減係数をグラフから読み取り自動決定します。

底面安定の検討

-

ボイリング テルツァギー(仮設指針・首都高速H15)、テルツァギー、限界動水勾配の方法、2層系地盤の方法、テルツァギー(鉄道標準) パイピング 仮設指針 ヒービング 仮設指針、テルツァギー、チェボタリオフ、ビエラムエイド、建築学会修正式、首都高速の方法、鉄道標準の方法、土地改良基準の方法 盤ぶくれ 荷重バランス法、土留め壁と地盤の摩擦抵抗を考慮する方法(土木学会・首都高速H15の方法、鉄道標準の方法、日本グラウト協会の方法)

改良体の設計計算

改良体の設計計算では、盤ぶくれ照査式を対象に、必要安全率を満足するような改良体の必要厚さや必要粘着力を計算します。

法面の影響

-

- 水平-斜面

- 水平-斜面-斜面

サポート形状

外的安定性の検討(円弧すべり)

-

すべり円中心が格子範囲内にある不特定多数のすべり に対する臨界面(最小安全率)の計算を縦横メッシュの格子上で行ない、その中で最小安全率となるすべり円を抽出。「斜面の安定計算」用のデータの保存にも対応。

壁体本体・支保工の一連設計/単独設計

-

一連設計

図面作成用に支保工の平面配置条件を入力する事により、プログラム内部で支保工設計用代表スパンを1つ設定し、全段の支保工について設計を行います。

単独設計

支保工の設計(鋼製支保工、アンカー支保工)において、単独計算で任意の条件を与えて、支保工だけの設計が可能です。

荷重

-

法面の影響

形状(水平-斜面)、形状(水平-斜面-斜面)

列車荷重

適用基準を「鉄道標準」とした場合に、鉄道標準並びにJR東日本コンサルタンツ 設計マニュアルに準じた列車荷重を載荷します。

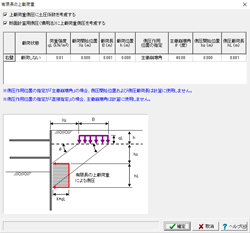

有限長の上載荷重

土留め壁の任意の区間に作用する分布荷重を載荷可能です。

周辺地盤への影響検討

-

弾塑性解析モデル

-

- 弾塑性法で回転拘束ありの場合、回転反力の出力に対応

- 解析法 II の荷重分割法でプレロード荷重に対応

- 解析法 II における「壁の変位と側圧の履歴」を変位の方向で制御する点について改善

- 支保工引張り状態は支保工バネを無視(引張り抵抗無効) 、解析法1のフレーム荷重出力に対応

1枚の土留め壁を対象にした「単壁モデル」

A.背面土:受働塑性のためバネ無/前面土:掘削されているためバネ無

B.背面土:弾性域にあるためバネ有/前面土:掘削されているためバネ無

C.背面土:主働塑性のためバネ無/前面土:掘削されているためバネ無

D.背面土:主働塑性のためバネ無/前面土:受働塑性のためバネ無

E.背面土:主働塑性のためバネ無/前面土:弾性域にあるためバネ有

F.背面土:弾性域にあるためバネ有/前面土:弾性域にあるためバネ有

はりバネモデルによる「両側土留め壁の一体解析」

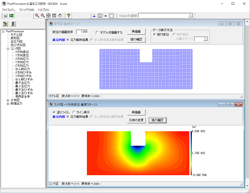

Engineer's Studio®を使用した弾塑性解析

Engineer's Studio®の解析部を使用した土留め弾塑性解析に対応

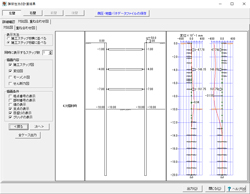

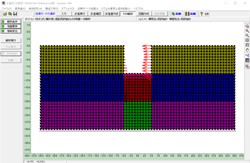

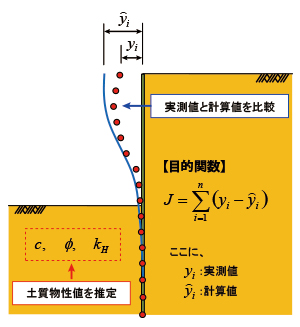

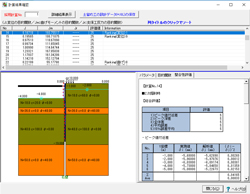

逆解析ツール

-

- 湿潤単位体積重量γ

- 水中単位体積重量γ'

※[湿潤重量γ-水の単位体積重量]として推定

- 内部摩擦角φ

- 粘着力c

- 水平地盤反力係数kH(または変形係数αE0)

※計算は設定したパラメータ範囲での総当りで行います。 - 壁体変位(必須)

- 壁体曲げモーメント(任意)

- 支保工反力(切ばり軸力)(任意)

- ピーク値付近差…実測値のピーク値近傍5点の値と予測値の2乗平均誤差

- ピーク深差…実測値と予測値のピーク位置の深さ方向の差

- 全体差…全ての実測値と予測値の2乗平均誤差

- 平均絶対差…実測値と予測値の差の絶対値

- 15%誤差比較…実測値と予測値の差が実測値の15%以内の比率

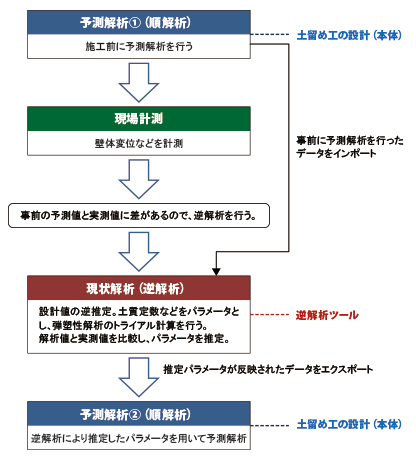

既知の条件から結果を得る順解析に対し、結果から未知のパラメータを得る手法は逆解析と呼ばれます。

土留め工の設計において、荷重条件や地盤物性、境界条件から結果(壁体変位など)を得るのが順解析(予測解析)であり、解析結果から地盤物性値などを得るのが逆解析(現状解析)となります。

基本的な検討の流れは、まず推定したい各地層の内部摩擦角φや粘着力cのパラメータ範囲(例えば、φについて30~40度の範囲で分割数は3など)を設定します。設定した範囲で検討パラメータを変動させて弾塑性解析を繰り返し行い、全計算ケースの目的関数(実測値と解析値の差の二乗和)を算出し、目的関数や解析結果を参考に採用する土質物性値を決定します。

解析方法 弾塑性法(解析法Ⅰ)弾塑性法逆解析ツール旧製品 パラメータ 各地層ごとに以下の土質物性値を推定することができます。 計測データ 以下の計測データを計算値と比較することができます。

機能 実測値と計算値とを比較、評価し、未知パラメータを推定します。推定したパラメータを反映させた「土留め工の設計」データをエクスポートし、「土留め工の設計」本体で改めて予測解析を行うことができます。 ▲表2 機能及び特長(逆解析ツール)

なお、逆解析ツールでは元となるデータ(「土留め工の設計」データ)をインポートしますので、事前に予測解析を行ったデータを利用することができます。逆解析のために新たにゼロから条件を入力する必要はありません。逆解析ツールではインポートデータの条件に対して検討パラメータの範囲などを設定することになります。

また、逆解析を実行した後は指定したケースの土留め工の設計データ(*.f8L)をエクスポートできますので、逆解析により推定された土質物性値が設定されたエクスポートデータを利用して、「土留め工の設計」でその後の予測解析を改めて行うことができます。下図に逆解析を利用した検討例を示します。

▲逆解析を利用した検討例

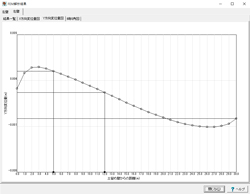

逆解析による土留め壁変位に関するファジィ理論を用いたフィッティング評価機能

土留め壁の変位の実測値と逆解析から得られる予測値との整合性を評価する方法として、「ファジィ理論を用いた山留め壁変位の実測値と予測値の整合性判定プロセスのモデル化」土木学会論文集No.480/VI-21,pp.147~155,1993.12杉山俊幸らの考え方を導入し、現在サポートしている目的関数による逆解析結果の適正判断に加え、整合性判断の強化を行いました。

この時の整合性判断は、専門技術者の判定に影響を及ぼす要因と考えられる次の5項目について照査を行い、文献に示されている評価基準に基づいて評価点を求めることになります。評価点が高いほど整合していることになります。

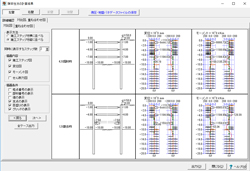

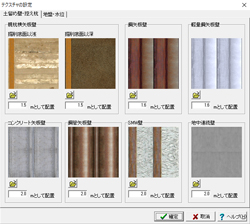

図面生成

-

- 鋼矢板壁 : 鋼矢板

- 軽量鋼矢板壁 : 軽量鋼矢板

- コンクリート矢板壁 : コンクリート矢板

- 親杭横矢板壁 : 親杭、土留め板(木材板、軽量鋼矢板)

- 鋼管矢板壁 : 鋼管、継手管

- SMW壁 : ソイルセメント壁、芯材

- 地中連続壁 : コンクリート壁、主鉄筋(縦方向鉄筋)、配力筋(横方向鉄筋)、組立筋

- 鋼矢板壁

- 鋼管矢板壁(鋼管、継手管)

- H鋼杭

- 鋼管杭

- 切ばり支保工 : 腹起し、切ばり、火打ち、腹起しブラケット、切ばりブラケット、火打ちピース、隅角ピース、腹起し・切ばりのジャッキ配置の図面作成に対応

- アンカー支保工 : 腹起し、腹起しブラケット、アンカー、台座

- 鋼製支保工+アンカー併用 : 上記の全て

- 控え杭タイロッド式 : タイロッド、腹起し、腹起しブラケット、アンカー、台座

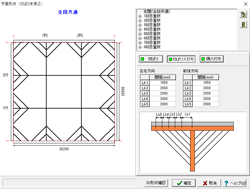

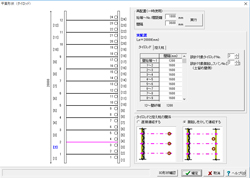

平面形状を「矩形」と「直線」の2タイプとして、矩形の時は「平面図1枚、側面図2枚」、直線の時は「平面図1枚、側面図1枚」、いずれの場合も数量表、設計条件表を添付した図面を作成します。平面図については、全段を作図する事も可能です。

土留め壁

土控え杭

支保工

適用範囲

-

- 掘削平面形状は矩形(最大4壁同時設計)または直線形状(1壁の設計)に対応

- 両壁モデル(弾塑性解析は両壁一体解析)、2方向(左右方向、前後方向)同時解析

- 突出モデル(水中掘削可)対応

- 弾塑性法解析時に、鋼矢板壁、鋼管矢板壁、SMW壁、地中連続壁は最大10断面の断面変化が可能

- 切ばり式土留め(切りばり平面配置本数最大50本)、アンカー式土留め(アンカー平面配置本数最大50本)

- 多重(max=5重)切ばり・隅火打ち、多段(max=4段)腹起し・切ばり・火打ち対応

- 2重腹起し対応。ただし、2重腹起しの場合には多段とすることはできません。

- 掘削時は支保工19段(20次掘削時+プレロード)、撤去時は盛替えばり20段(19次撤去時まで)

- 1掘削ステップにつき必ず支保工が上から降順に1段ずつ架設される。

- 1撤去ステップ毎に必ず支保工は下から昇順に最低1段、最大3段撤去され、盛替え支保工が最低1段、最大3段下から昇順に架設される。

構造タイプ

壁体断面変化

支保工

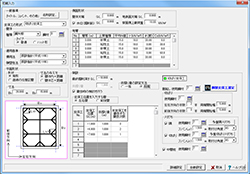

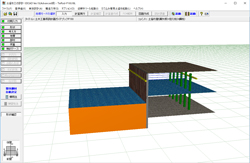

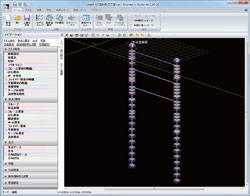

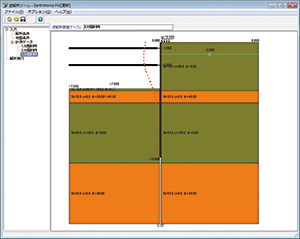

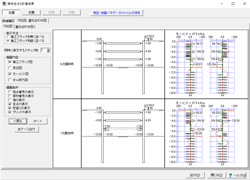

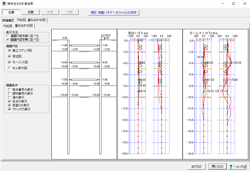

2重腹起しのメインウィンドウ4面図です。

長手方向の腹起しを2重にすることで、切梁を設けずに土留め壁の構築が可能になるかの検討などが行えます。

支保工数と掘削次数

架設ステップ(弾塑性解析時)

設計調書出力

-

予め用意してあるテンプレートを用いて、設計条件、図、計算結果等を自動的に反映した設計調書の出力に対応しています。

※設計調書の出力は、当製品と別に「調表出力ライブラリ Ver.2」をインストールする必要があります(本プログラムのみでは動作いたしません)。

近接程度の判定、土留め壁の変形に伴う地盤変形の推定(a過去の実績から推定する方法、c有限要素法の数値解析による方法)を行います。

近接程度の判定

道路土工 仮設構造物工指針 平成11年3月 社団法人日本道路協会P.59の考え方で照査します。

地表面上に照査点を設定し、その照査点が影響範囲と想定される領域Ⅱ(下図の斜線部)にあるか否かを判定します。

▲たわみに起因する影響範囲

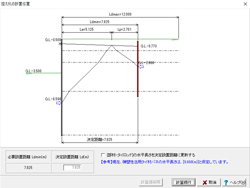

簡易予測法

鉄道構造物等設計標準・同解説 開削トンネル 平成13年3月 財団法人鉄道総合技術研究所P.247の考え方で照査します。最大沈下量、最大沈下発生位置を推定します。最大沈下量δymax、最大沈下量発生位置Lxmaxは下図のイメージです。

山留め壁の最大変位と周辺沈下量の概算値法

山留め設計施工指針 2002年 社団法人 日本建築学会P.228の考え方で照査します。土留め壁の変形によって発生する沈下量の概算値を計算します。

ただし、本計算は、弾塑性法解析結果に対してのみ検討することができます(Standard版以上)。

▲たわみに起因する影響範囲

▲概算値法による沈下計算

有限要素法(FEM) による照査

地盤のみモデル化し、別途弾塑性法により計算した壁体変位を入力し、地盤変形を計算する「強制変位法」で照査します(Standard版以上)。

※「有限要素法(FEM) による照査」にて、当社地盤解析シリーズである「弾塑性地盤解析(GeoFEAS)2D」用入力データを生成

適用基準及び参考文献

- 適用基準

-

(公社)日本道路協会 道路土工 仮設構造物工指針 平成11年3月 (公社)土木学会 トンネル標準示方書開削工法編・同解説 2016(平成28)年版

トンネル標準示方書開削工法編・同解説 2006(平成18)年版

トンネル標準示方書開削工法編・同解説 平成8年版(公財)鉄道総合技術研究所 鉄道構造物等設計標準・同解説(トンネル・開削編) 令和3年8月

鉄道構造物等設計標準・同解説 開削トンネル 平成13年3月版東・中・西日本高速道路(株) 設計要領第二集 平成28年8月 (一社)日本建築学会 山留め設計指針 2017年

山留め設計施工指針 2002年

山留め設計施工指針 1988年国土交通省 BIM/CIM基準要領 3次元モデル成果物作成要領(案) 令和3年3月 たて込み簡易土留協会(サポートパネル協会) たて込み簡易土留設計施工指針 -2018年改訂版- 平成30年4月

たて込み簡易土留設計施工指針 平成20年9月

たて込み簡易土留設計施工指針 平成18年9月その他 首都高速道路 仮設構造物設計要領 平成19年9月 首都高速道路公団

首都高速道路 仮設構造物設計要領 平成15年5月 首都高速道路公団

首都高速道路 仮設構造物設計基準 平成2年10月(財)首都高速道路厚生会

土地改良事業計画設計基準及び運用・解説 設計「水路工」 平成26年3月 農林水産省農村振興局整備部設計課

土地改良事業標準設計 第9編 擁壁 平成5年5月 農林水産省構造改善局建設部建設課

設計基準(案)土木設計編 平成4年4月 日本下水道事業団

設計要領第二集 平成12年1月 日本道路公団

共同溝設計指針 昭和61年3月 (社)日本道路協会

- 参考文献

-

- 道路橋示方書・同解説 IV下部工編 平成8年12月 (公社)日本道路協会

- 道路橋示方書・同解説 II鋼橋編 平成24年3月 (公社)日本道路協会

- 大規模土留め壁の設計に関する研究 土研資料第2553号 1988年3月 建設省土木研究所

- トンネル標準示方書(開削編)に基づいた仮設構造物の設計計算例 平成5年6月 (公社)土木学会

- 大深度土留め設計・施工指針(案) 平成6年10月 (財)先端建設技術センター

- 地下連続壁の設計計算、土木技術Vo130 No.8 1975年8月 森重竜馬

- 土木工事仮設計画ガイドブック(I) 平成9年9月 全日本建設技術協会

- 山留め設計実例集 2003年 (社)日本建築学会

- グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 平成24年5月 (公社)地盤工学会

- グラウンドアンカー設計・施工基準、同解説 平成12年3月 (公社)地盤工学会

- グラウンドアンカー施工のための手引書 平成16年8月 (社)日本アンカー協会

- ソイルミキシングウォ-ル(SMW)設計施工指針(改訂版)平成14年3月 (社)日本材料学会

- TRD工法(等厚式ソイルセメント地中連続壁工法)技術資料 平成20年7月 TRD工法協会

- 薬液注入工設計資料 平成28年5月 (社)日本グラウト協会

- 掘削土留工設計指針 平成11年11月第7刷 (財)鉄道総合技術研究所

- 都市部鉄道構造物の近接施工対策マニュアル 平成19年1月 (財)鉄道総合技術研究所

- JR東日本設計マニュアル第4巻 VII 仮設構造物編 平成21年1月 ジェイアール東日本コンサルタンツ

プログラム概要

本製品はWebアプリのためインストールの必要がなく、インターネットに接続できる環境があれば、PCやタブレット端末やスマートフォン等、デバイスを選ばず主要な Webブラウザで気軽に利用することが出来ます。さらにユーザアカウント毎に環境が用意されるため、別々の端末でも同様の設定やサービスが利用できます。

例えば、会社のPCで作成したデータを、外出先ではタブレット端末やスマートフォンで利用でき、複数の作業者が共同で編集を行うなど、高い利便性を実現します。

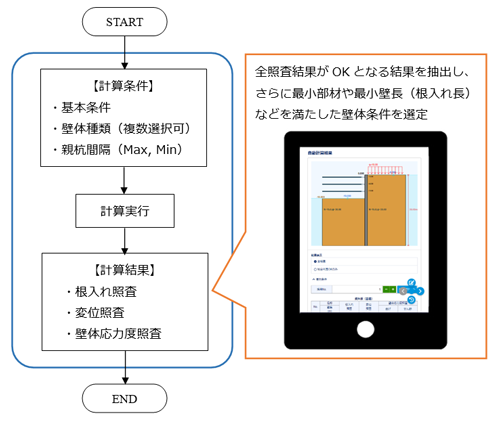

- 最小限の基本条件の入力と対象とする壁体種類を指定し、検討条件の中から全ての照査結果がOKとなる結果を抽出。

- 最小部材や最小となる壁長(根入れ長)などの条件を満たした壁体を抽出。

- 自動設計の対象とする壁体種類は、鋼矢板と親杭横矢板など複数選択および全壁体種類を同時に指定することが可能。

- 親杭間隔の検討範囲(最小間隔、最大間隔)を指定し、一度の計算で最小間隔から最大間隔まで全ての検討結果を確認することが可能。

- 壁長(根入れ長)を指定して、その壁長を満たす壁体条件を抽出することが可能。

- 自動設計後に指定した計算条件についてUC-1「土留め工の設計・3DCAD」データファイル(*.F8L)をエクスポート可能。

自動設計シリーズ Auto Series 共通機能

自動設計シリーズ Auto Series 共通機能

- Webアプリケーション ソフトウェアのインストール必要なし

- ユーザアカウント毎の環境 別々の端末でも同様の設定やサービスが利用可能

- 高い利便性 会社のPCで作成したデータを、外出先ではタブレット端末スマートフォン利用とさまざまなシーンで利用複数の作業者が共同で編集可能

- 最小限の入力 タブレットやスマートフォン端末といった比較的小さな画面での利用を想定し、入力項目を最小限に抑え、少ない入力で概略的な計算が行えるよう対応

- レスポンシブなインターフェース PCやタブレット等のマルチデバイス、マルチブラウザで快適に利用

インターネット環境があれば、PCやタブレット端末やスマートフォン等、 デバイスを選ばず主要なWebブラウザで使用可能

▲入力インターフェース

関連情報

- ◆新製品情報

- UC-1 Cloud 自動設計 土留め工 (Up&Coming '21 秋の号)

- ◆開発中製品情報

- UC-1製品に無償統合 クラウド自動設計機能の展開 (Up&Coming '24 新年号)NEW

- ◆フォーラムエイト クラウド劇場

- UC-1シリーズにクラウド自動設計を無償統合! (Up&Coming '24 新年号)NEW

プログラムの機能と特長

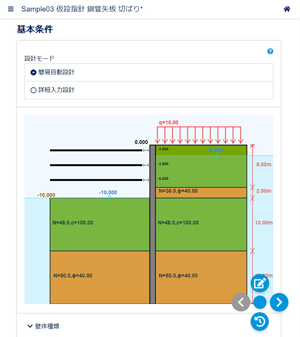

シンプルな入力

-

タブレットやスマートフォン端末といった比較的小さな画面での利用を想定し、入力項目を最小限に抑え、少ない入力で概略的な計算が行えるよう対応しました。操作についても、PCやタブレット等のマルチデバイス、マルチブラウザで快適に利用できるようレスポンシブなインターフェースを用意しています。

自動設計を強力サポート

-

自動設計では、最小限の基本条件の入力と対象とする壁体種類を指定して計算実行すると、検討条件の中から全ての照査結果がOKとなる結果を抽出し、さらに最小部材や最小となる壁長(根入れ長)などの条件を満たした壁体を抽出することができます。自動設計の対象とする壁体種類は、例えば、鋼矢板と親杭横矢板など複数選択が可能となっており、全壁体種類を同時に指定することもできます。

また、親杭横矢板の場合は、現場により親杭間隔が必ずしも等間隔ではない場合も多く、検討する親杭間隔により計算結果が変わります。通常は最も間隔が広い箇所や複数の間隔をそれぞれ検討するかと思いますが、本製品では親杭間隔の検討範囲(最小間隔、最大間隔)を指定し、一度の計算で最小間隔から最大間隔まで全ての検討結果を確認することができますので、より効率的な設計が可能となっております。

さらに、通常は必要根入れ長を満たす決定根入れ長を自動計算してから壁体断面照査などを行いますが、現場の制約により根入れ長をある深度より長くできない場合は、壁長(根入れ長)を指定して、その壁長を満たす壁体条件を抽出することもできます。

計算仕様

-

適用基準

仮設指針(平成11年)、建築学会(平成29年)

壁体種類

鋼矢板(普通)、鋼矢板(ハット形)、軽量鋼矢板、親杭横矢板、鋼管矢板

支保工形式

自立式、切ばり支保工

計算方法

慣用法

計算内容

- 必要根入れ長の計算

- 変位の計算(照査)

- 壁体応力度照査

- 支保工反力の計算

- 支保工の設計(腹起し、切ばりの設計)

UC-1 CloudのクラウドサービスにおけるSLA(サービス品質保証)

SLA明示項目

-

- 重大障害時の代替手段

運用サーバは東京と沖縄の二か所のデータセンターで稼働しておりますが、いずれか一方で障害が発生した場合は、残る一方に運用を切り替えます。

その際には、DNSのレコードを変更しサービスのURLの接続先をバックアップサーバのものに書き換えて対応します。 - サービス時間

24時間

- 平均復旧時間

下記を考慮して、約3~7時間程度

- バックアップサーバ側での更新データ(ファイル、データベース)の本サーバへのマージ

- DNS設定の復元

- サービス稼働率

99.9 %

<稼働率の定義>

稼働率は、以下の計算式に基づいて算出するものとします。

月間稼働率=(月間総稼動時間-ダウンタイム)/月間総稼動時間×100

- 月間総稼動時間

720時間(30日)として計測します。 - ダウンタイムの考え方

ダウンタイムとは、本サービスにおいてサーバエラーによりお客様が本サービスを利用できない時間が10分以上続く状態とします。

ダウンタイムは、サーバ側のエラー率に基づいて計測します。

なお、メンテナンスに伴うサービスの停止はダウンタイムとみなさず、ダウンタイムとして計測しません。

これらの予定されたサービス停止については、停止期間5日前に予めお客様に通知します。

- 月間総稼動時間

- サポート時間帯

電話サポートは、当社営業時間内(9:00~17:30)

- バックアップの方法

市販のサーバ向けバックアップソフトを使用し、ユーザのファイルを格納する保存領域を同セグメント内に設置したNAS上に、アーカイブとして一定期間おきに保存します。

また、データベースについてはデータベースエンジン標準のバックアップ機能を利用し、同じくNAS上に一定期間おきにフルバックアップファイルを保存します。 - バックアップデータの保存期間

1週間

- オンライン応答時間

3秒以下

- ログの取得

HTTPアクセスログおよび、アプリケーションの認証ログを保存します。

認証ログには以下の情報を保存し、将来的にユーザがアプリケーションを利用した時間等の集計を行える機能の提供を想定しています。

- 接続元IP

- 製品情報

- 時刻

- 認証種別(認証 or 開放)

- 認証結果

- アクセス先のURL

- 障害通知プロセス

監視ソフトウェアを使い、ウエブサイトへのアクセスとサーバの状況を監視しています。不正な状況が発見される場合、管理者に自動的に通知されます。

障害内容はユーザー情報ページに掲載します。特定のユーザーに固有の障害が発生している場合はメールにて連絡します。 - サービス解約時にデータやAPが削除されたことを証明する方法

現状では、アプリケーションの利用が行えなくなるのみで、データを削除した旨の自動通知(メール)は発行していませんが、利用者が希望した際にはデータを確実に削除した旨の通知(メール)を発行します。

- 解約時の違約金の有無

無

- SLAの変更の可否

可能

- 重大障害時の代替手段

※ 2021年4月からの消費税総額表示義務化に伴い、価格表記を「税抜」から「税込」へ移行いたします。

製品価格

本体価格

-

価格は税込表示です

■本体価格

製品名

価格

土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Advanced ¥517,000(税抜 ¥470,000) 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Standard ¥429,000(税抜 ¥390,000) 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Lite ¥264,000(税抜 ¥240,000) ■フローティングライセンス価格

本体価格の40%を追加いただくことで、誰でも、どこでも、どのPCでも製品の利用が可能となります。

製品名

価格

土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Advanced ¥206,800(税抜 ¥188,000) 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Standard ¥171,600(税抜 ¥156,000) 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Lite ¥105,600(税抜 ¥96,000) ■UC-1 Cloud 自動設計 土留め工 単体価格

製品名

価格

UC-1 Cloud 自動設計 土留め工 ¥193,600 (税抜¥176,000)

グレードアップ

グレードアップ価格

-

価格は税込表示です

プログラム名 対象製品 価格/種別 備考 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Advanced 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Standard ¥105,600

(税抜 ¥96,000)グレードアップ - 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Advanced 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Lite ¥303,600

(税抜 ¥276,000)グレードアップ - 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Standard 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Lite ¥198,000

(税抜 ¥180,000)グレードアップ - サブスクリプションサービス 契約価格

サブスクリプションサービス 契約価格

-

■サポート内容

・バージョンアップ無償提供 ・電話問合せテクニカルサポート

・問合せサポート(電子メール、FAX) ・ダウンロードサービス ・保守情報配信サービス

※ライセンス管理コスト削減、製品ご利用形態ニーズ多様化への対応を充実させることを目的として、従来の保守・サポート形態からより便利な、「サブスクリプションサービス」へ順次移行いたします(2016年4月1日~)。

価格は税込表示です

■サブスクリプション価格

対象製品 初年度 1年 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Advanced 無償 ¥258,500(税抜 ¥235,000) 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Standard ¥214,500(税抜 ¥195,000) 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Lite ¥132,000(税抜 ¥120,000) ■サブスクリプションフローティング価格

対象製品 初年度 1年 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Advanced 無償 ¥361,900(税抜 ¥329,000) 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Standard ¥300,300(税抜 ¥273,000) 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Lite ¥184,800(税抜 ¥168,000) ■サブスクリプション料率変更に関する価格体系改訂のご案内

2025年7月1日より、F8-AI™ UCサポートを実装した製品は、サブスクリプション価格を製品定価の50%(上表)に改訂いたします。

■UC-1 Cloud 自動設計 土留め工 単体 サブスクリプション価格

対象製品 初年度 1年 UC-1 Cloud 自動設計 土留め工 無償 ¥77,440(税抜¥70,400)

レンタルライセンス/レンタルフローティングライセンス価格

■レンタルライセンス:短期間での利用により、低廉な価格でのライセンス利用が可能

■レンタルフローティングライセンス:ライセンスの認証をWeb経由で受ければ、誰でも、どこでも、どのPCでも製品の利用が可能

■レンタルアクセス:既に購入済みの製品の利用ライセンス数を増やす事が可能です。事前契約により、レンタルライセンス期間(1ヵ月~3ヵ月)の単位で自動的にライセンスが付与されます。利用実績に応じて後日請求いたします。事前申込価格として、レンタルライセンス価格の15%引きとなります。ユーザ情報ページにてお申込みいただけます。

※サービス強化、利便性向上を図る目的で「レンタルライセンス/レンタルフローティングライセンス」を2007年9月3日より提供を開始しました。

※レンタルライセンス/レンタルフローティングライセンス開始後の期間変更は出来ません。期間延長の場合は再申込となります。

レンタルライセンス/レンタルフローティングライセンス

-

価格は税込表示です

■レンタルライセンス

対象製品 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Advanced ¥232,650 ¥274,010 ¥336,050 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Standard ¥193,050 ¥227,370 ¥278,850 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Lite ¥118,800 ¥139,920 ¥171,600 ■レンタルフローティングライセンス

対象製品 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Advanced ¥387,750 ¥460,130 ¥568,700 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Standard ¥321,750 ¥381,810 ¥471,900 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Lite ¥198,000 ¥234,960 ¥290,400 製品名 アカデミー価格 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Advanced ¥413,600(税抜 ¥376,000) 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Standard ¥343,200(税抜 ¥312,000) 土留め工の設計・3DCAD Ver.19 Lite ¥211,200(税抜 ¥192,000) バージョンアップ開発履歴

バージョンアップ開発履歴

-

■バージョンアップ、リビジョンアップ(無償保守)の主な内容を一覧にしています。

旧版改訂、リバイバル版リリース時などの場合にご参考ください。

土留め工の設計・3DCAD Ver.19 バージョン リリース日 主なバージョンアップ内容 19.0.0 25/08/28 - 弾塑性法での支保工撤去順序の自由化に対応<Standard>

- 盛替え支保工の材料選択(バネ値の内部計算)に対応<Advanced>

- 弾塑性法での追加側圧の設定に対応<Standard>

- F8-AI™ UCサポートに対応<Lite>

UC-1 Cloud 自動設計 土留め工 バージョン リリース日 主なバージョンアップ内容 1.2.0 24/07/30 - 土留め工の設計・3DCAD(Ver.18以降)とUC-1 Cloud 自動設計 土留め工のライセンスを統合。

1.0.0 21/09/02 - 新規リリース

動作環境

動作環境

-

OS Windows 10 / 11 CPU OSのシステム要件を満たし、問題なく動作する環境 必要メモリ(OSも含む) OSのシステム要件を満たし、問題なく動作する環境 必要ディスク容量 約500MB以上(インストール時及び実行時含む)

■FEM解析を行う場合

計算実行時には、解析モデルの大きさ、出力データの種類によって 約500MB~数GB 程度のハードディスク空き容量が必要です。

■弾塑性解析(解析法IIES)を行う場合

計算実行時には、ESデータを出力しますので、十分なハードディスクの空き容量が必要です。出力されるデータ容量は解析モデルの大きさによって異なりますが、約500MB 程度のハードディスク空き容量があれば問題ないと思われます。ディスプレイ(画面解像度) 1024×768以上 入力データ拡張子 F8L

<旧データ>DWCファイル出力 F8出力編集ツール対応:TXT、HTM、 PPF、DOC、 DOCX、PDF、 JTD、JTDC

画像:3DS

図面:SXF、DWG、DXF、JWW、JWC他製品との連動 <読込>

控え杭タイロッド式土留めの設計計算(F7T)

<保存>

UC-win/Road(3DS)

弾塑性地盤解析(GeoFEAS)2D(GF2)

斜面の安定計算備考 調表出力対応

製品購入/お問い合わせ窓口

製品購入/お問い合わせ窓口

-

■FORUM8 オーダーページで購入

製品購入 - オーダーページ にて、バージョンアップ・新規製品・各種サービスの御見積作成・申込・決済ができます。

クレジット利用や、分割払いシステムでの購入も可能です。

ご質問は、バージョンアップセンタ(vc@forum8.co.jp)までお気軽にお問い合わせ下さい。

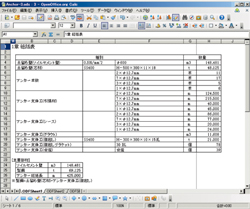

画面サンプル

図面生成出力例

出力例

PDF出力例 (3D PDF対応の3次元モデル挿入)

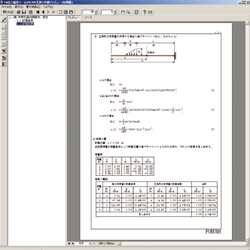

▼適用基準 : 「建築学会(平成14年)」慣用法と弾塑性法の設計計算例

( 59P, 1,245KB )

切ばり式 : 鋼矢板 : 掘削次数4次モデル(設計対象壁は右壁)

弾塑性解析は解析法 I

▼適用基準 : 「仮設指針」慣用法と弾塑性法設計計算例

( 54P, 967KB )

アンカー支保工サンプルデータ

仮設アンカー : 鋼矢板 : 掘削次数4次モデル(設計対象壁は右壁)

▼適用基準 : 「仮設指針」慣用法と弾塑性法の設計計算例

( 125P, 2,546KB )

多段腹起し、多重火打ち、多重腹起しのサンプルデータ。掘削深さが26.5mの大規模土留め壁の設計計算。支保工段数は8段、内2段目から8段目は腹起し、切ばりともに2段の多段状態。また、切ばり火打ち、隅火打ちともに2重の多重状態。

▼適用基準 : 「下水道事業団」慣用法と弾塑性法の設計計算例

( 56P, 994KB )

切ばり式 : 鋼矢板 : 掘削次数4次モデル(設計対象壁は右壁)

▼適用基準 : 「土地改良基準(平成13年)」慣用法の設計計算例

( 16P, 236KB )

自立式 : コンクリート矢板(設計対象壁は左壁)。壁体種類はコンクリート矢板の溝形。

▼適用基準 : 「首都高速平成15年」慣用法と弾塑性法の設計計算例

( 62P, 1,361KB )

切ばり式 : 鋼矢板 : 掘削次数4次モデル(設計対象壁は右壁)

s.jpg)

▼適用基準 : 「鉄道標準」慣用法と弾塑性法の設計計算例

( 103P, 1,974KB )

切梁・アンカー併用工法のサンプルデータ。上からアンカー3段、切ばり2段の併用工法のサンプル。また、土留め壁をSMW壁として、芯材長さとソイルセメント長さが異なる。弾塑性法は解析法 I 。

▼適用基準 : 「仮設指針」慣用法の設計計算例

( 18P, 299KB )

控え杭タイロッド式土留めのサンプルデータ。「よくわかる 仮設構造物工の設計 2000年11月 山海堂」P.131の計算例参考。土留め壁は「鋼矢板」、控え杭も「鋼矢板」。

▼適用基準 : 「建築学会(平成14年)」慣用法と弾塑性法の設計計算例

( 43P, 1,053KB )

突出部に切ばりを設置する場合のサンプルデータ。壁体突出部に切ばりを設置 : 地中連続壁 : 掘削次数4次モデル(設計対象壁は右壁)。弾塑性解析は解析法 I 。

1.適用範囲

- 平成12年に下水道事業団の基準が改訂され、断面決定用土圧の求め方が仮設指針と同様となり、根入長決定用土圧はそのままと聞いたがアンカー対応版では、 下水道事業団選択時、断面決定用土圧は意識せずとも仮設指針と同様になるのか?

-

当方の下水道基準は、ご質問の「平成12年改訂基準」ではなく、設計基準案(平成4年)です。よって、本プログラムで慣用法の適用基準を「下水道事業団」を選択した場合は、 平成4年の設計基準案に準拠した処理内容になります。

ご質問にありますように、もし新しい下水道基準の改訂内容が、そっくりそのまま仮設指針の内容であるならば、当面は、仮設指針を適用基準として選択するなどで対応して頂きたいと思います。 現時点では、新基準の内容につきまして当方では全く理解しておりませんので、上記の対応方法につきましてもお客様の方で十分確認の上、行ってください。よろしくお願いいたします。

なお、新しい下水道基準につきましては、日本下水道事業団の内部資料扱いということらしく、図書として正式に発刊され購入できるようになるまでは、当方としては対応できないことをご理解ください。 - 一般に良く使われるコンクリート矢板(PC矢板を含む)は検討出来ないのか。

-

断面種類としてはコンクリート矢板(RC矢板)を扱っていますが、PC矢板については直接扱っておりません。しかしながら、PC矢板につきましも、基本的には、検討断面の断面諸量であるA(断面積)、I(断面2次モーメント)、Z(断面係数)、E(ヤング係数)などが正しく設定されれば、壁体応力度照査を除き、壁長の検討、壁体断面力の計算、反力の計算などは検討できるのではないかと考えられます。

例えば、壁体種類として、コンクリート矢板を選択され、基準値にあるコンクリート矢板テーブルの内容を照査したい断面諸量に書き換える、もしくは追加すれば、上記の照査までは可能ではないかと考えられます。

ただし、各検討項目で使用される断面諸量の諸数値には十分注意され、内容に誤りがないかを必ず確認してください。あくまでも、仮設構造物を前提とした対処方法の提案であり、これによって、壁体照査を保証するものではありませんことをご承知おきください。 - 軽量鋼矢板の設計が可能か?

-

仮設構造物として、軽量鋼矢板を使用する上での設計計算には十分対応できます。(ただし、場合によっては、ご自身で使用する軽量鋼矢板を追加登録する必要があります。)

しかしながら、軽量鋼矢板の使われ方としては、護岸(法留め工)などの永久矢板構造物の場合もありますので、この場合については、明らかに対応できません。 - 図化部分において、平面が矩形以外の形状への適用は可能か。

-

平面形状は、基本的には矩形のみを想定しています。

ただし、これに拠りがたい場合は、平面形状を直線とするという処理も用意しており、任意の直線区間を抽出した状態での作図、設計をサポートしています。よって、平面形状が多角形であったり、凹凸があるような場合は、直線区間毎に個別に設計、作図する事で個々の直線区間の処理はできると考えられますが、全体の平面形状をそのまま作図する事はできません。

例えば、壁体種類として、コンクリート矢板を選択され、基準値にあるコンクリート矢板テーブルの内容を照査したい断面諸量に書き換える、もしくは追加すれば、上記の照査までは可能ではないかと考えられます。

平面形状に関する機能拡張につきましては、平成14年4月現在、全くの白紙状態であり、誠に申し訳ございませんが、当面は予定がありません事をご理解ください。 - 偏荷重(施工時の重機の重量)が載荷する場合の解析方法は仮設工指針によると弾塑性解析を行うようにとなっているが、慣用法の両壁の方法では無理なのか?

-

偏荷重が載荷されることにより、なにが変わるかというと、簡単に言うと、両側の壁の変形状態が対称にならないということが挙げられます。それによって、設計対象壁自体は、対壁(相手側の壁)の影響を受けるようになるわけです。

一方、ご質問の慣用法や、市販されている多くの弾塑性解析ソフトのように、1枚の壁だけを対象(1本棒扱い)としている設計法は、実は、両側の壁の変形が左右対称で、全く対壁からの影響を受けない事を前提として設計を行っているのです。ですから、慣用法は無論の事、壁を1枚もので解析を行っている弾塑性解析(厳密には解析方法によっては可能ですが、総じての意味で)でも、偏荷重の影響をきちんと評価する事は無理だと考えられます。

慣用法は、おおまかに言うと、根入れ長の検討を行う場合には、設計対象壁の最下段切ばり位置を原点として、それより下方の側圧を対象としたその点廻りのモーメントのつり合い法(極限平衡法)を採用していますし、断面力計算では、やはり、設計対象壁の切ばり間(仮想支持点含む)を単純ばりモデルとして力学計算を行っているだけであることからも、対壁の影響を考慮する要素がないことがわかります。 - SI単位のみの設定になっていますが、従来単位には対応できないのか?

-

本プログラムではSI単位系のみをサポートしております。よって、従来単位系については対応しておりませんし、昨今の基準類の記載方法を鑑み、従来単位系につきましては、今後も対応する予定はありません事をあしからずご理解ください。

ただし、旧製品にもありました結果画面での単位系切替えは行えるようにしてありますので、参考値としてご利用ください。 - 平成13年3月以前の鉄道基準に準拠させた計算は可能か。

-

平成13年以前の基準を、「掘削土留工設計指針(平成11年)」(以下「設計指針」と略す)の事とさせて頂きます。また、本プログラムの適用基準である「鉄道構造物等設計標準・同解説 開削トンネル 平成13年3月」を「鉄道標準」と略します。

両者の一番の相違点は、慣用法(根入れ長計算、断面計算)に用いる土圧の与え方です。設計指針では、

■ 根入れ長計算:主働側は砂質土・粘性土(ランキン土圧)、受働側はクーロン土圧(δ=φ/2)

■ 断面計算:主働側は壁体・支保工設計土圧(粘性土土圧係数は標準値が有る)、受働側はクーロン土圧(δ=φ/2)

です。一方、鉄道標準では、基本的に弾塑性法用側圧の考え方を重視し、

■ 根入れ長計算:主働側は砂質土(ランキン土圧)・粘性土(土圧係数表)、受働側はクーロン土圧(δ=φ/3)

■ 断面計算:主働側は壁体・支保工設計土圧(土圧係数は根入れ長に準じる)、受働側はクーロン土圧(δ=φ/3)

としています。

算定式上からは、主働側粘性土土圧係数の扱いが大きく異なる事と受働側クーロン土圧係数算出時のδの扱いが異なる点がわかります。

また、水圧の考え方も従来の慣用法的な扱いと弾塑性法用とではかなり異なります。故に、土圧と水圧の合力である設計側圧が異なる事になります。

このように、土留め壁の設計の主外力である側圧が、設計指針と鉄道標準では大きく異なり、あくまでも、弾塑性法用側圧をベースに開発している本プログラムでは、ご指摘のようなスイッチなどの調整で、設計指針を再現する事は残念ながらできないと考えられます。 - 「仮設構造物設計基準」平成6年4月東京都交通局建設工務局(「東京都基準」と略す)に対応できるか?

-

結論から申し上げますと、大変残念ながら対応できないと考えられます。その理由として、土留め工の設計を行うにあたり、一番重要である土圧(側圧)の考え方が全く異なる事が挙げられます。具体的には、以下のようです。

■ 断面計算(土留め壁、支保工設計)用土圧が異なる

砂質土の土圧分布形状が、掘削深さHに対して、0.8Hと0.2Hで区分されていますが、このような分布形状に則した適用基準の選択肢が当方の製品にはありません。また、粘性土においても、同様に、東京都基準固有の考え方であり、代用できる適用基準がありません。

■ 根入れ長土圧が異なる

基本的に、上記の「断面計算用土圧」と同じ扱いにしているようです。よって、対応する事ができません。

以上、上記の設計外力を正しく計算(再現)できない以上、設計の考え方が同じであったとしても、対応できないと判断せざるを得ません。ご理解の程、よろしくお願い致します。

また、今後の対応につきましても、基準類の多くが改訂されている現状を鑑みますと、頂戴した東京都基準は若干古いものと考えられ、改訂される可能性もあるのではないかと推察されます。よって、改訂された場合には、あらためて、その内容を調査し対応を検討したいと考えております事をご理解ください。(2003年7月現在)

2.入力関連

- 旧製品のデータを再利用できるか。

-

土留め工の設計に関する製品とデータ名の変遷をまとめると下表の通りです。表中、「製品名とファイル名」の欄には、製品名とその製品で作成されるデータの拡張子を記載しています。

●は、その製品自体のデータですから、その製品では互換があります。

○は、旧データですが、読込むことができることを意味します。

◎は、その製品に旧データを変換するツールが搭載されていて、変換することで旧データを読込むできることを意味します。

×は、互換がなく、読込むことができません。

土留め工の設計計算[*.Admw]は、「土留め工の設計Ver.2」で読込むことができますので、一旦、この「土留め工の設計Ver.2」で読込み、保存をして頂くと、旧データをVer.2以降の「土留め工の設計」でも読込むことが可能になります。 -

3.慣用法

- 入力項目で数値選択となっている部分には任意数値は入力できないか?

-

可能です。本製品では、入力項目を選択することで数値を設定できる部位は下記の項目がございます。これらの入力選択部では、▼選択以外に入力部へ直接任意の値を入力することで設計することも可能です。必要に応じて入力下さい。

なお、各選択数値は指針などに従い予め製品側で用意した数値です。各入力項目のヘルプボタンによりhelpに記載の内容を併せてご確認下さい。

■ 自立状態の必要根入れ長算定式の係数

■ 壁体データ(鋼矢板)の鋼矢板の有効率

■ 壁体データ(連続壁)の断面2次モーメントの有効率 - 親杭横矢板での土留工の計算を行っています。最終掘削時の背面水位を掘削面より上に設定して土留壁に水圧を作用させた計算を行いたいのですが可能か?

-

壁面に水圧を作用させる事は可能です。

[初期入力]にて壁体種類を「親杭横矢板」とし、「□水位(掘削前)」をONにした状態で詳細設定ボタンを実行しますと、本プログラムでは、親杭の場合は止水効果が期待できないものと判断し、 [検討ケースデータ]における背面側水位を掘削底面まで下げることを前提にしています。ただし、初期入力画面を確定する際に、「背面側水位を掘削底面と同レベルにセットしますか?」と確認画面が表示されますので、 下げない場合は「いいえ」を選択して下さい。

なお、最終的な背面側水位については、[検討ケース]の各検討ケースデータの入力画面にて、背面側水位G.L.をお考えの水位に修正して頂ければ結構です。 - 切ばり支保工の各スパンは自動的に決定されるようだが、これを任意に設定することはできるか。

-

一連設計の場合は、内部で計算スパンをセットしています。セットのルールにつきましては製品ヘルプの[計算理論及び照査の方法]-[切ばり支保工編]-[一連設計と単独設計]-[一連設計]をご参照ください。 本プログラムでは、内部生成したスパンを設計者の判断で、変更できる仕組みを実現しています。計算実行後に表示される「切ばり支保工の設計条件」画面にて、各種の設計スパンを変更するか、 照査部材箇所を追加することができますのでお試し下さい。

状況によっては、単独設計にデータをコピーしていただきますと、単独設計でも、自由に変更することが可能です。 コピーの方法は、[計算確認|支保工]の総括表ウィンドウにある[単独設計にコピー]ボタンをクリックしてください。その上で、[単独設計]メニュー-[切ばり支保工]を選択していただきますと、単独設計を行うことができます。 - 切ばり撤去時に、埋戻し材の条件(土質定数等)を指定したいが、可能か?

-

慣用法、弾塑性法いずれの場合も、埋め戻し材の土質定数等(受働土圧)を考慮することはできません(入力もありません)。参考までに、本プログラムにおける埋め戻し面の入力情報の使用箇所を記述します。

■ 慣用法

埋め戻し面は、撤去時の支保工反力計算時における側圧の載荷範囲に使用します。

■ 弾塑性法

埋め戻し面及び下方支点深さの入力情報は一切使用しません。

本プログラムの弾塑性解析で、撤去時を検討する場合は、必ず、最低1段以上の切ばり支保工を下方から(最終掘削時に設置した切ばりから)撤去し、同時に、盛替え支保工を、やはり、最低1段以上、 下方からあらたに設置して頂かなければなりません。これが、当方の弾塑性解析の撤去時ケースの原則とお考えください。 - 仮設指針の場合、自立式根入れ長をモーメントつりあい法で求めることはできないか。

-

本プログラムは、仮設指針(H11.3)に準拠し、弾性床上の半無限長の杭として設計する方法(=Changの方法)により根入れ長を計算していますので、モーメントつりあいによる根入れ長は計算できません。

対策方法としては、一時的に首都高速基準として計算することで、自立時の根入れ長がモーメントつり合い法による結果となりますので、これにて代用して下さい。 - 仮設指針で、断面決定用土圧を求める際の掘削深さHの考え方について。

-

仮設指針p37、p38の断面決定用土圧を求める際の掘削深さHの考え方については、上載荷重換算高さを考慮せず地表面からの距離を考える場合と、上載荷重換算高さから考慮する場合とが想定できます。

本件の取り扱いについて仮設指針には明記されていないため、過去において当社より、建設省土木研究所に問い合わせを行っております。当初においては「上載荷重換算高さ考慮する」として設計を行うよう回答を得ておりましたが、 現時点では「上載荷重換算高さを考慮しない」として設計を行うよう回答を受けております。

なお、本プログラムでは、スイッチにていずれかを選択可能としており、標準は「上載荷重換算高さを考慮しない」としております。

■1999年5月

「質問」仮設指針のp37の掘削深さによる係数aの求め方について、上載荷重が有る場合には、p38に記載のように、先に上載荷重を土層として換算し、この上載荷重分の高さも含めたaとして設計するのか。

「回答」設計には、上載荷重分換算高さを掘削深さに加算して設計を行うと考えて設計下さい。

■2000年7月6日

「建設省土木研究所の連絡事項」

先に設計時には上載荷重を考慮する旨回答しておりましたが、上載荷重を土圧として換算せず掘削深さのみでaを決定するよう計算方法を変更下さい。 - 横矢板の板厚を、深さごと、または、検討ケースごとに計算可能か。

-

横矢板の板厚を、深さごとに計算することはできません。

横矢板の板厚は、スイッチにより最終掘削時の土圧分布、または、全検討ケースごとの土圧分布から最大土圧を使用して、板厚を求めることが可能です。 - 土圧図および土圧の計算式のプリンターの出力は可能か。

-

基本的には[計算書作成|結果詳細]または[計算書作成|結果概略]で各ケースの[結果要旨]に荷重図(土圧図)をお付けしています。ただし、1次掘削時(自立時)の検討がChangの場合の根入れに長印刷には荷重図はありません。 理由につきましては、「Q&A」-「慣用法編」-「Q3-13」を参考にしてください。

土圧式につきましても[外力表]に印刷しています。ただし、1次掘削時(自立時)の検討がChangの場合の根入れ長には土圧は関係ありませんので省略しています。

なお、合点がゆかない場合は、お客様のデータを添付の上、お問い合わせくださるようお願いいたします。

4.弾塑性法

- プログラムの適用基準について

-

本商品の場合、プログラムの適用基準を判断するに際して大きく2項目について判断する必要があろうかと思います。1つは「弾塑性解析法の考え方」、1つは「側圧や地盤バネの計算方法」と考えられます。

(1)弾塑性解析法の考え方

本プログラムで採用した弾塑性解析法は、「道路土工-仮設構造物工指針 平成11年3月 社団法人日本道路協会(以下「仮設指針」と略す)」P104でプレロードを実施する場合の解析法として紹介されている土木研究所の方法「建設省土木研究所:大規模土留め壁の設計に関する研究、土研資料第2553号、1988.3(以下「土研2553号」と略す)」です。「大深度土留め設計・施工指針(案) 平成6年10月 財団法人 先端建設技術センター (以下「大深度指針」と略す)」では「解析法Ⅱ:背面地盤を弾塑性バネとして評価する方法」として記述がなされています。よって、「仮設指針」「大深度指針」は適用基準と考えられます。いずれの指針においても「より精密な解析を必要とするような場合」として提示されている方法ですから、適用範囲は拡張されたものと思われます。しかしながら、他の基準類につきましては当方では判断いたしかねますので、ご自身で確認してください。

なお、Ver1.01.00フル機能版から、解析法Ⅰ(中村・中沢の方法)でも検討できるように機能を追加しております。こちらの製品をご使用の場合は、仮設指針p.100の解析モデルと同等のモデルを扱う基準類についても対応可能とお考えください。

(2)側圧や地盤バネの計算方法

仮設指針、「トンネル標準示方書 開削工法編・同解説 1996.7 土木学会(以下「トンネル示方書」と略す)」、「共同溝設計指針 昭和61年3月 社団法人 日本道路協会(以下「共同溝指針」と略す)」に関しては、適用基準として扱うことができると判断しています。また、「設計基準(案)土木設計編 平成4年4月 日本下水道事業団 (以下「下水道指針」と略す)」、「首都高速道路仮設構造物設計基準 平成2年10月 財首都高速道路厚生会」についても、側圧、地盤バネの考え方はカバーしています。

「山留め設計施工指針 1988 社団法人 日本建築学会(以下「建築学会」と略す)」に関しては、全層ランキン土圧でよいとお考えであればカバーしています。

ただし、建築学会に限らず、「側圧係数の直接入力」をサポートしていますので、入力の手間を勘弁して頂ければ、ある程度の条件に対応できると考えられます。

なお、Ver1.01.00フル機能版から、「山留め設計施工指針 2002 社団法人 日本建築学会(以下「建築学会平成14年」と略す)」に対応しています。 - 塑性領域が多層に生じても解析可能か?

-

可能です。本プログラムは、地盤の要素を点として捉え、地盤バネは集中バネとして評価します。よって、弾塑性解析計算では地層を認識するのではなく、計算ポイント毎の地盤バネについて弾塑性解析を行いますので、塑性化が多層に生じることは十分考慮することが可能です。

- 逆解析は可能か?

-

Advanced版の逆解析ツールでは実測値である壁体変位や曲げモーメントから土質定数(土性)を逆解析することができます。

プレロードや地盤改良の自動決定機能についてはサポートしていません。 - 根入れ不足時の自動根入れ延長機能はあるか?

-

ありません。本プログラムでは壁体全長(根入れ長)を入力条件としており、この壁長に対してのみ各種解析を行います。現時点では、設計者がこの壁長を変更しては計算を実行し、その解析結果から適当と考えられる壁長を決定するというマニュアル操作で対応してください。壁長に関しては、根入れに関する安定計算結果や弾塑性解析結果である変位、弾性域長などが判断材料になるものと考えられます。

- 背面土砂形状(法担ぎ形状)の入力並びに上載荷重の計算機能はあるか?

-

「法面の影響による上載荷重の計算」機能がありますが、仮設指針P365の参図8-12に示すように壁体先端から崩壊面を定義するのではなく、最終掘削位置から崩壊面を定義していますので、使用に際してはそれらの相違点に注意が必要です。将来的(工期は未定)には対応を検討していきたいと考えています。

- 突出モデルに対応しているか?

-

対応しています。同時に突出区間に水位のある、いわゆる水中掘削状態にも対応しています。なお、出力結果などできちんと突出区間の作用荷重などが印刷できていない点につきまして、いましばらくお時間を頂きたいと考えています。

- 切りばりの盛替えの設定はできるか(例えば、3段梁設置後に2段梁の位置を変更する)?

-

対応できません。

- 斜めの切り梁を施工するとき(左掘削側の1段目を右掘削側の2段目で受ける)は入力出来ないのか?又どう考えているのか。

-

斜めの切り梁(左掘削側の1段目を右掘削側の2段目で受ける)は両壁モデルでは検討(入力)できません。

計算するためのモデル化については、検討すべき状況が、どうしても左右の壁の挙動が非対称であることが明確である、すなわち、切ばりの中心線が移動するような挙動であるならば、両壁モデルで解析する必要があります。よって、この場合は本プログラムでは入力できませんので、誠に申し訳ありませんが、別プログラムの検討の必要があろうかと思います。

しかしながら、片面で別々に解析してもよいと判断できるのであれば、斜め支保工のバネ強度を計算し、この値を直接入力することで、左壁、右壁を単独に解析するなどで検討を加えることはできると思います。おそらく、今までは、そのように単壁モデルで検討していたのではないでしょうか。 - 自立時3mの検討を弾塑性法で行いたいが、制限事項等あれば教えて欲しい。

-

特にないものと判断しています。

ご質問の背景には、仮設指針などで、弾塑性法を取り扱う掘削深さが、10.0mより深い場合としていることから、何らかの制限があるのではないかと危惧されているものと思われます。しかしながら、10.0m以上掘削するためには、ご質問のような掘削深さ3.0m程度の自立状態を含めて、10.0mより浅い状態の架設ステップでの解析を行う事が必要です。弾塑性解析方法そのものは、掘削深さによらず同じ理論で解析しており、掘削深さ10.0m未満の比較的若い掘削次数における弾塑性法による解析結果が、過去に、問題視されたことがないことからも、問題はないものと考えています。 - 弾塑性法時に側圧係数を直接入力する方法は?

-

側圧係数を任意設定するには、[考え方|弾塑性法]の「□土圧係数の直接入力をする」にチェックマークをしてください。その上で、[地層|地層]において、各種の土圧係数をすべて直接入力して下さい。

一度この設定を選択せずに土圧係数をプログラム内部で計算させておいた結果を参考とした方が良いかと思います。

[計算書作成]にて、弾塑性法の検討条件から[側圧・地盤バネ分布表]、[側圧に関する詳細表]を選択し印刷プレビューなどを実行し確認下さい。 - 弾塑性法に於いて弾性域率(%)の判定があるが、指針ではふれておらず何%以上が妥当なのか。又、何か規定があればお教えて欲しい。

-

[基準値|設計用設定値|安全率]の50.0%の出典根拠は首都高速道路基準(平成2年10月)です。ご指摘の通り、仮設指針では弾性域率については特に触れられていませんが、当方としては、根入れ長の決定にあたり、なんらかの判断材料になるのではないと思い照査を行っております。なお、弾性域率の算出方法等につきましては、ヘルプ[計算理論及び照査の方法]-[弾塑性法編]-[弾塑性法の概要]-[弾塑性解析による弾性域長の照査について]に記述していますので、そちらを参考にしてください。

- 弾塑性解析における撤去時の検討は、最終掘削時のみでなく仮想盛替え支保工の段数を増やすことにより、施工段階ごとの撤去時照査が可能であると考えてよいか。

-

そのように解釈して頂いて結構です。

下から順番に切ばり支保工を撤去したならば、必ず下から順番に盛替え支保工を設置するという原則をお守りください。 - 定常性から定まる根入れ解析方法について

土留め壁の根入れ長を決定する方法として、「首都高速道路公団仮設構造物設計基準」(H2.10)では「土留め壁の応力・変形及び切ばり軸力の定常性から定まる方法」を提示しているが、本プログラムは、この方法に対応しているか?DOS版でサポートしていた定常性判定グラフ作成機能は、サポートしていないのか? -

可能です。[考え方|照査項目]の「□弾塑性法による定常性の検討を行う」にチェックマークをしてください。当然の事ながら、[詳細入力|適用基準|弾塑性法]は、設計しない以外(何らかの基準を選択した状態)でなければなりません。また、[考え方|照査項目]の□弾塑性解析時に断面変化を行うにチェックマークが付いている場合は定常性の検討はできません。[結果確認]ボタンで通常の設計が支障なく終了しますと、定常性に関する条件入力画面が表示されます。

余談ですが、この解析方法については以下のような指摘もあります。

「開削トンネル設計指針(試案)H8.11阪神高速道路公団」では、この「定常性」について、多層地盤や軟弱地盤の場合は、根入れを長くしても山留め壁の応力や変位が一定の値に収束しない場合があることや、収束したとしても、曲げモーメント、変位、軸力のそれぞれの収束状況が異なり、設計者による収束位置の判断が、曖昧になる場合があるとして、根入れ長の決定要因とはしなかったとあります。このあたりの見解が現在、どうなっているかは不明ですが、本プログラムの最優先文献である「仮設構造物工指針」でも特に取り上げられてはいませんでした。参考まで記述させて頂きました。 - 弾塑性解析により各段階の変位量は評価されるが、これに対する許容値はどのように考えるのか?

-

解析方法が、慣用法であろうが弾塑性法であろうが、基本的な許容値の考え方は、大きく異なるものではないと思われます。しかしながら、仮設指針においても、特に、弾塑性法で照査を行った場合の許容値を明記している箇所がないことから、本プログラムにおいても、弾塑性解析時の変位に関しては、許容値に対する判定は行っていません。

変位量の規定については、仮設指針では、p.26(3)土留め壁の応力および変位で、「土留め壁に過大な変形を生じて、周辺地盤が沈下することのないように設計する」とあり、具体的な許容変位量の記述としては、

(1)p.92(3)鋼矢板の剛性の検討

p.94に「以上のように求めた鋼矢板の最大変位量は、0.3m程度を目安とする。」という記述がある。

(2)p.151(3)土留め壁頭部の許容変位量

自立式の記述ですが、「掘削深さの3%を目安とする。」という記述がある。

以上の2箇所ぐらいではないかと考えられます。よって、これらを参考に、設計者の判断で、許容変位量を規定して頂きたいと考えています。 - 弾塑性法による土留壁の計算における切ばり反力の算出式の詳細は印刷できるか。また、切ばり反力の算出式を調べたが、これはと思われる式を探せなかった。参考資料があれば教え欲しい。

-

反力も含めて、変位、断面力の算出式の詳細印刷並びに算出式そのものは申し訳ありませんがありません。無論、親切な入門書でもあれば理論式の説明はあるかと思いますが、当方では、残念ながら、提供できる資料はありません。

弾塑性解析は、最終的には、格点バネを考慮した、いわゆる弾性床上のはり理論による構造計算を行っているわけです。具体的には、土留め壁を1本の有限長の弾性はりとして、これに、地盤バネや支保工バネを格点集中バネとして考慮し、各種の側圧を荷重として載荷した骨組構造面内解析結果が、ご質問の反力であり、変位であり、応力なわけです。ですから、片持ちばりや単純ばりといった比較的簡単な構造モデルで、かつ、荷重も集中荷重や等分布荷重といった簡単な場合を想定した、構造力学公式集などで示される算定式で表現できるものではないことをご理解ください。

5.支持力

- 支持力の計算で、任意の根入れ長に対する検討は可能か。

-

■ 土留め壁の支持力設計

土留め壁の支持力については、[計算確認]直後の形状決定画面にて支持力の検討に対する必要根入れ長を表示します。この結果を確認して、設計者が土留め壁長を任意に入力するしくみとしており、ここで入力した壁長に対して、再度、支持力の検討を行います。

■ 中間杭の支持力

切ばり支保工の中間杭の支持力については、[部材|中間杭]で指定の根入れ長に対して照査を行います。具体的には、同画面にて「根入れ長に関する条件」で中間杭の天端高と最終掘削時の掘削底面からの根入れ長を入力します。これで中間杭の全長を認識します。「□支持力を検討する」にチェックマークをしてください。なお、適用基準が、首都高速、道路公団の場合は照査できません。また、中間杭に関する支持力照査による必要根入れ長の検討は本プログラムではサポートしておりません。

6.法面の影響

- フーチング設計時の鉄筋量の考え方は?

-

結果出力の鉄筋量は有効幅を考慮した鉄筋量を単位幅あたりに換算しています。

- 「有効幅」を求める。

- 有効幅内に設置される鉄筋本数をカウントし、「有効幅内の鉄筋量」を求める。

- 次式により、フーチングの単位幅当たりの鉄筋量を求める。

「単位幅当たりの鉄筋量」=「有効幅内の鉄筋量」/「有効幅」

- 「フーチングなし」の計算は可能か?

-

Ver.3.02.00より対応しています。

「初期入力」画面の「形状(基本)|フーチング形状」でフーチングの有無を指定してください。

なお、現行バージョンでは、深礎フレームとの連動時、直接基礎時(ケーソン基礎等の場合にダミーの基礎形式としての利用を想定)の場合に対応しています。

7.補強設計

- 法面の影響で形状を修正しようと思うが角度とか制限値はあるのか?

-

斜面形状がある角度以上になった際、計算において検討される掘削底面からの影響角度線と斜面角度が交点を持たなくなります。無限形状になり、この種の検討が出来なくなってしまいます。

このような場合、プログラムでは「結果確認」の「計算状況」において「法面の影響による上載荷重の算定で計算エラーが発生しました。斜面の角度に問題があるため、法面形状の内部生成に失敗しました。」とコメントされます。この場合は、法面の影響による上載荷重を内部で加算しません。

そこで、角度が急な斜面を持った土留めの際には法面影響考慮には設計者がその影響範囲を考えて手計算していただき、上載荷重に直接加算するしかありません。その場合[考え方|照査項目]の「□ 法面の影響による上載荷重の計算を行う」もチェックを外すことに注意してください。 - 法面による上載荷重の計算方法はどの基準によるものか?

-

本製品では根切り底から45+φ/2の影響角度を持ってその設計としており、この考え方は『下水道 設計基準(案)土木設計編 平成4年』に準じたものとしています。

設計には実際の考慮により多種な上載荷重の換算方法があるかと存じます。

例えば、

(1)沿道掘削(88申請)等では根切り底から45度の角度で考える場合

(2)「道路土工 仮設構造物指針」に参図8-12 実測現場の概要の「地盤の影響線を杭下端から45度の角度で検討」

等の設計手法もあると思われます。

しかしながら、この考え方は全てに適用すべき内容なのか、それとも大深度掘削の時のみこの考え方なのか、等明確ではありません。

また、「仮設指針」では図2-8-1aに従うべきなのか、何れにしても、明確な考え方が示されていないため、設計者の判断によるとしています。

また、設計者判断としてはどうすべきかと言う点ですが、建設省では以下のように考えていると思われます。(建設省土木研究所談)本指針「仮設指針」の参図8-12では、偏土圧として特殊な例を示しています。一般的な施工においては 地表面形状、対称・非対称土留め、盛り土・切り土等地層の構成などにより判断されるべきで有ると思います。本例では全層粘性土で考慮しているため45度の影響線で考えていますが、実際の土工計画時に於いて近接構造物などの影響などを考えると、都市土木では杭を有する構造物が主であり実際の影響について等を検証する際も杭先端から考えることは有る意味過剰であるとも受け取れます。本件は、あくまで特殊な例ですが安全側に考えると言うことで、この考えを採用しています。設計者が必要を考えれば、この考え方や記載の図2-8-1を参考に頂ければと考えます。ただし、厳密な設計では設計者の判断にゆだねられる所ですが一般的な場合には、図2-8-1で考えても問題は有りません。 - 法面の影響を考慮する際の地層のφの扱い方は?

-

上載荷重の考慮において法面形状を入力したときの影響角は、掘削底面より45+φ/2のラインを影響角としており、背面地盤各層のφを考慮して求めています(多層地盤で算定過程を出力したときの図を参照下さい)。この際、盛土部においてはそれ以下の層からの角度線の延長線として考えています。

8.支保工

- 支保工用鋼材の追加でパイプ及び水圧サポートは可能か?

-

本製品の支保工材の断面設計方法は、適用基準のすべてがそうであるようにH型鋼に対応した設計方法であり、パイプ及び水圧サポートなどH型綱と構造が異なる支保工材は、断面諸元も構造も異なるため単純な諸元入力だけではその解析になりません。 従って直接の入力はサポートしておりません。得られる反力値より別途手計算頂くなどでご検討下さい。

- 仮設指針の記載では中間杭の特性長の考え方でγは弱軸方向の断面二次半径を採用するとあるがプログラムではどう考えているか?

-

中間杭の座屈スパンに加算する1/βのβ算定に用いるD、IはH(高さ)とIyを 用いますが、現在のプログラムでは中間杭については図のy軸回りの座屈を考慮した許容応力度で設計を行っております。

厳密に考えると(正方形のH鋼でも)、Iが小さい方(Iy)がβが大きくなるので、(1/β)は小さくなり、座屈スパンが短くなるので、(1/β)を考慮したときは両方向検討する必要があると考えますが上記理由により採用をしておりません。 - アンカー式支保工の際アンカーに発生する軸力を土留めの応力照査に考慮できるか?

-

可能です。計算スイッチにより内部的に連動できる仕組みになっています。

>> サポートページ 土留め工の設計・3DCAD Q&A集

LOADING