vol.10

アンコンシャスバイアスを考える

~人間とAIの違い~

株式会社 パーソナルデザイン

プロフィール

唐澤理恵(からさわ りえ)

お茶の水女子大学被服学科卒業後、株式会社ノエビアに営業として入社。1994年最年少で同社初の女性取締役に就任し、6年間マーケティング部門を担当する。2000年同社取締役を退任し、株式会社パーソナルデザインを設立。イメージコンサルティングの草分けとして、政治家・経営者のヘアスタイル、服装、話し方などの自己表現を指南、その変貌ぶりに定評がある。早稲田大学大学院アジア太平洋研究科経営学修士(MBA)、学術博士(非言語コミュニケーション論)。

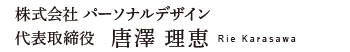

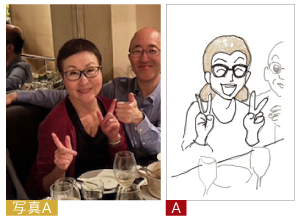

高校時代の同窓生5~6人と久々に食事会をしました。

写真を撮ってくれた友人がその写真をAIでアニメ化し、写真とともにそれらを送ってくれました。

ご覧の通り、私はショートヘアです。しかもベリーショートと呼ばれる類のスタイルです。しかしながら、アニメ化された私のヘアスタイルはなぜか後ろで束ねたロングヘアスタイルに変化していました。

顔からそこそこの年齢と判断したのでしょうか。この年齢だったら束ねた髪形だろうと判断したのか、日本人女性は髪が長いという先入観なのか、まさにステレオタイプなAIだな~と感じた次第です。

ピンクは、女の子の色?

ある新聞に映画監督 内藤瑛亮さんのコラムが掲載されていました。

4歳の娘さんと色塗りをして、男の子の絵に内藤さんがピンクを塗ろうとしたら、「ピンクはお姉さんだよ!」と娘さんに怒られたそうです。「ピンクが好きなお兄さんもいるし、ピンクが好きじゃないお姉さんもいるよ」と、彼が言っても娘さんは納得しなかったようです。

さて、4歳の娘さんが言うようにピンクは女の子の色なのでしょうか。

20世紀初頭の欧米では、ピンクは「赤の淡い色=力強さの象徴」とされ、男の子らしい色とされていた時期がありました。一方、水色は「聖母マリアを象徴する清らかな色」とされ、女の子らしい色とされることもあったといいます。

「ボーイズ 男の子はなぜ『男らしく』育つのか」の著者レイチェル・ギーザは、ジェンダーによる趣味や好みの違いは生来のものではなく、社会化やマーケティングの結果と指摘しています。同書によると、「女の子はピンク、男の子はブルー」という固定観念が広がったのは第二次世界大戦以降。それが、服飾や玩具の売り方に定着したそうです。そして、日本を含む多くの国に輸入されました。日本では、黒いランドセル=男の子 赤いランドセル=女の子という図式で広がっていきました。

私の住む町で最近見かける小学生は、男の子、女の子関係なく様々な色のランドセルを背負って歩いています。

色の好みは文化的産物?

ペルー、コンゴ北部、バヌアツなど小規模社会における幼児(2~5歳)の男女に色の好みの差を調査すると、大都市における調査結果のような差はなかったという報告があります。大都市部(ポーランド)では女児はピンクを好み、男児はピンクを避ける傾向にあるようですが、これらの傾向も5歳以降成長とともに弱くなり、思春期以降ではほとんど見られなくなるようです。思春期になると情報量が多くなり、各々とらえ方が変わるのでしょう。つまり、これは生物学的なものではなく、文化的産物と考えられます。先述の内藤さんの娘さんは4歳でしたから、まさに文化的な影響を受けていたのでしょう。

おもちゃ広告では、色によって「男の子向け」「女の子向け」に分類される傾向が顕著ですが、これも5歳までしか通用しないというところは興味深いところです。国によっては広告展開や商品のステレオタイプ的な色選択を繰り返し行うことによって、ジェンダー化が進んでしまうことも見逃せません。ジェンダー規範に従ったイメージが流通している社会に触れることで、「女の子らしさ」「男の子らしさ」のステレオタイプが子どもたちにも浸透してしまうのでしょう。

ジェンダー化が引き起こすアンコンシャスバイアス

色が性的ステレオタイプを強化し、認知や判断に影響を与える心理実験も報告されています。中国の大学生を対象に行った「ジェンダー・カラー・ストループ課題」という実験をご紹介します。男性的と思われる職業(エンジニアなど)をピンク色で表示することで、読み取りの反応速度を測定するというものです。

結果は、“ピンクで男性的語”や“青で女性的語”のようにステレオタイプと逆の組合せだと反応が遅く、誤答が増えました。参加者の中に「ピンク=女性」「青=男性」という無意識の認知枠組みが存在していることが示唆されました。

こういった実験を使って、その人に無意識のバイアスがあるかどうかを判定することもできるのかもしれません。

無意識のバイアスはAIにもあるのか?

冒頭に書いた写真のアニメ化によるステレオタイプをみると、AIにも無意識のバイアスは十分ありそうです。

人間の場合は、過去の経験や文化、社会環境によって無意識のうちに形成される偏った思い込みや、性別・人種・年齢・職業などに関する先入観として現れますが、AIの場合、学習データや設計の過程で引き起こされるバイアスです。データの偏りや、アルゴリズムの設計、利用環境によって偏りが生じると考えられます。

例えば、顔認識AIが白人男性の画像で多く学習した結果、有色人種や女性の認識精度が低下するという現象。2018年のMIT研究論文では、顔認識AIの性別判定精度を検証したところ、白人男性に対しては正解率95%に対して、黒人女性に対しては正解率65%以下だったようです。

また、「採用に有利な候補者」を予測するAIが、過去の採用データを学習した結果、男性を優遇するという現象も報告されています。また、ある文化圏で開発されたAIが、別の文化圏では差別的に作用することも考えられるでしょう。

どうでしょうか。こう見ていくと、人間と同じではありませんか? 見慣れた人種や世代の顔は記憶に残りやすく区別できます。一方、人種や世代が異なると個人の区別がつかないといいます。メディアによくでる若いタレントの顔が、誰も同じに見えるという高齢者の方は多いようです。採用についても同じですね。人間の無意識のバイアスも危険ですが、機械的に結果が出るAIのバイアスは、なんとなく信じやすいのではないでしょうか。

最近では、仕事に生成AIを使うという企業や行政も増えてきました。鵜呑みにして活用してしまうと思いがけない結果につながってしまうこともありそうです。

AIによる無意識のバイアスの罠に嵌らないために

さて、AIによる無意識のバイアスの罠に嵌らないための対策を、ある生成AIに聞いてみました。結果は下記のように表示されました。

- 多様でバランスのとれた学習データの使用

- 透明性のあるアルゴリズム設計

- 定期的な検証と監査(AI倫理チェック)

- ユーザーや社会からのフィードバック反映

さて、これをみると人間も同じですね。無意識のバイアスの罠に嵌らないためには、多様でバランスの取れた経験を積み、データも鵜呑みにせず精査して活用することが大切です。

また、すべての仕事において透明性が必要です。その人を採用する理由を公開する、個人情報もあり公開はできなくても公開できるほどの公平性があること。まさにガバナンスの問題です。

さらには、自分自身の倫理観のチェックも定期的に行い、他者評価をつねに反映しつつ、自らを常にチェックすることが重要です。

さて、これを読んでいただいている皆さんは、自分自身はできていますか? 無意識のバイアスはないと自信を持っていえますか? 私も含めて、迷いなく首を縦に振れる人はそうそういないのではないでしょうか。

人間がこれからAIを上手に活用していくためには、私たち人間が襟を正し、AIと向き合う必要があると常々思います。

AIは、「人間社会のアンコンシャスバイアスを映し出し、拡大させる」 危険性があることを常に頭に置き、AI技術を使いこなしたいものです。

【参考文献】

- かつて「ピンクは男子、ブルーは女子」の色だった?(飯田 一史)|マネー現代|講談社

- 「女の子はピンクが好き、男の子はブルーが好き」という通説、色の好みに“性差”はあるのか|ニュースな本|ダイヤモンド・オンライン

(Up&Coming '25 秋の号掲載)

|

||||||

Up&Coming |