| Support Topics | ||

| サポートトピックス・CAD/UC-1シリーズ | ||

|

||

|

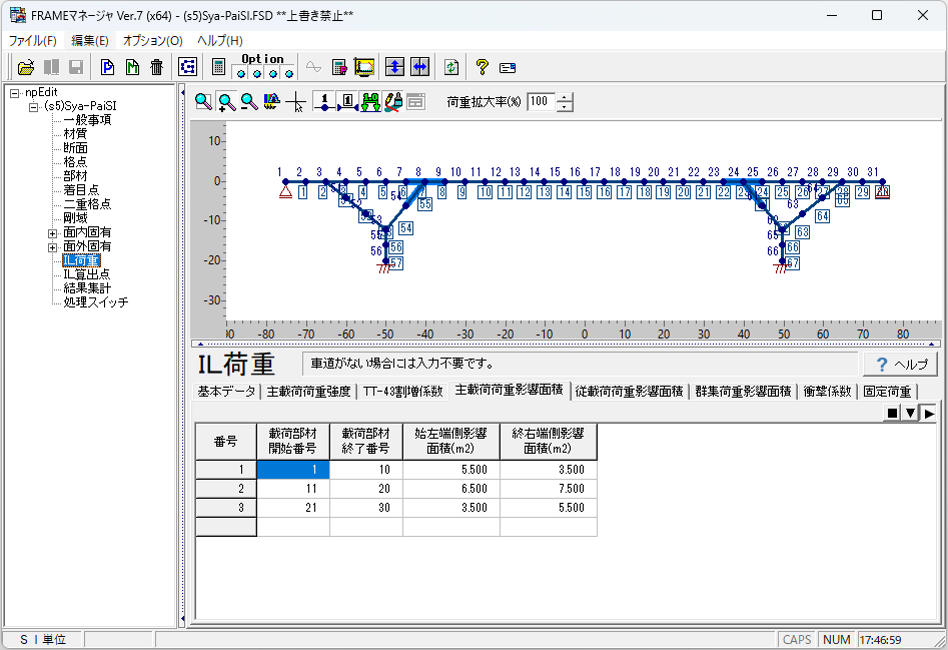

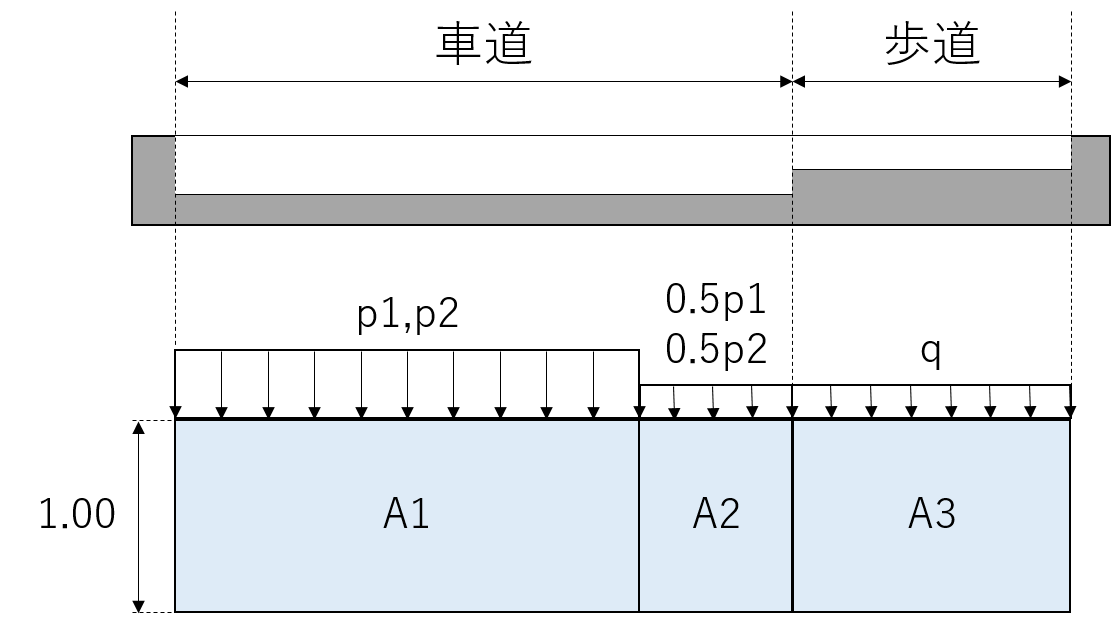

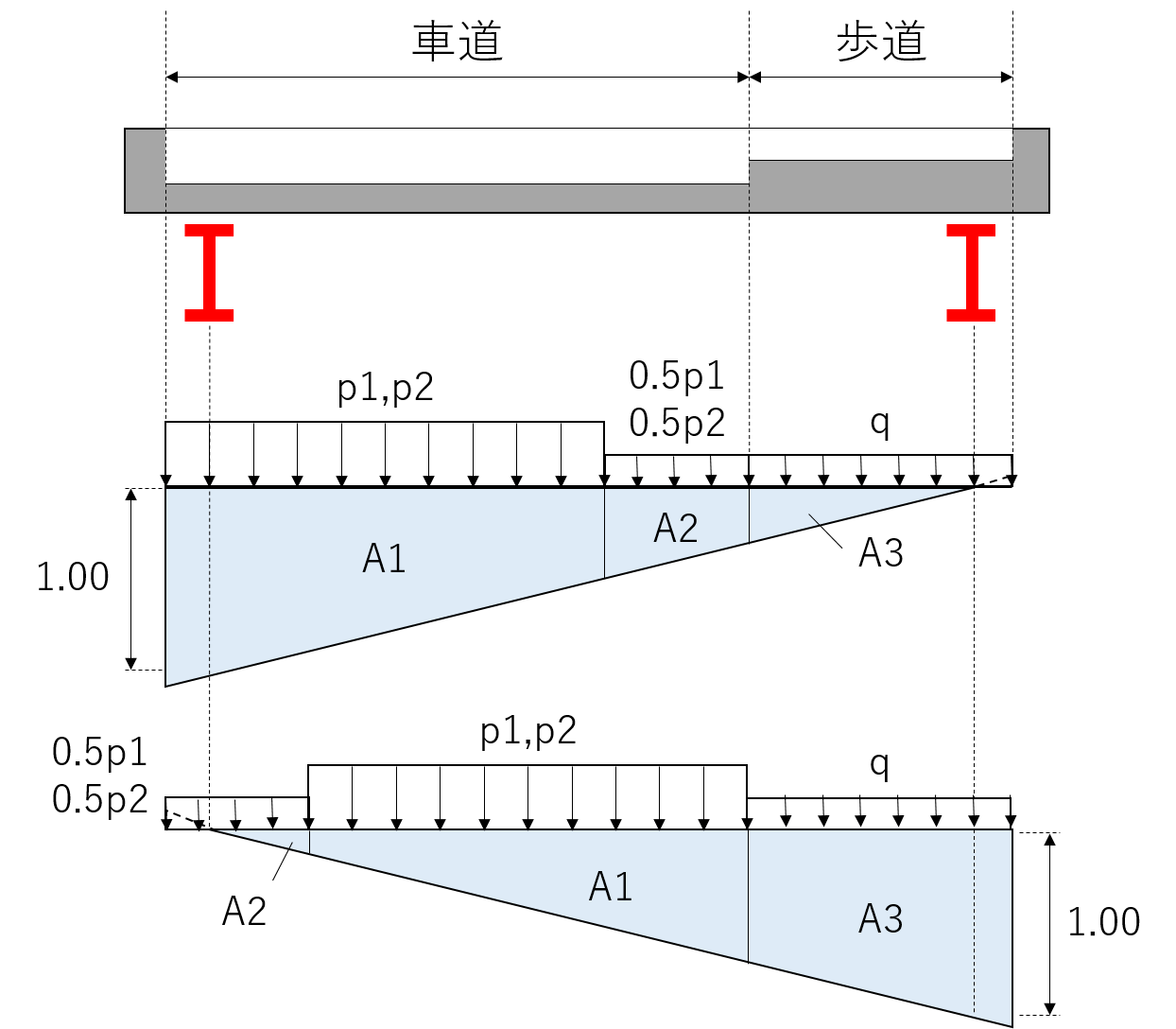

FRAMEマネージャのIL計算では、上部構造を1本の棒部材とみなした橋軸方向の影響線解析が可能です。1本の棒部材に置き換える場合、活荷重の影響面積には一般的に(影響面積)=(載荷幅)×1.0で計算した値を入力します。しかし、上部構造が2主桁で片方の主桁のみ設計するような場合には、設計したい桁に着目した影響面積を算出する工夫が必要となります。 影響面積について 影響面積は活荷重を載荷する位置の横方向(橋軸直角方向)の幅を定義するデータです。車道幅員のうち主載荷幅(5.5m)に相当する部分を「主載荷荷重影響面積」、従載荷幅(5.5m以外)に相当する部分を「従載荷荷重影響面積」、歩道幅員に相当する部分を「群集荷重影響面積」に入力します。 1つの棒部材に置き換えて影響線解析を行う場合 橋軸直角方向の影響を考えず、1本の棒部材に主載荷荷重、従載荷荷重、群集荷重をそのまま作用させる場合、橋軸直角方向の影響線は図2のように考えることができます。この場合は、各荷重が載荷される幅員を影響面積として入力することになります。 2主桁で片方の主桁のみ設計する場合 上部構造が2主桁で片方の主桁のみ設計する場合、橋軸直角方向の影響線を図3のように考えて各影響面積を算出し、本製品に入力します。このとき、設計する主桁にもっとも不利な応力が生じるよう主載荷荷重の載荷位置を決める必要があります。 多主桁で構成される場合 上部構造が多主桁で構成される場合、橋軸直角方向の影響線の形状は橋軸方向の各位置で異なるため、格子解析等を用いる必要があります。弊社別製品「任意形格子桁の計算」のご利用をご検討ください。 |

(Up&Coming '25 秋の号掲載)