土木工事でのICTやDX導入ニーズに対応、技術部に専門Gを設置

奥村組土木興業株式会社は1920年、奥村商店として創業(現行社名としての設立は1959年)しました。100年を超す歴史を誇る同社はこの間、組織再編を重ねつつ事業分野を拡充。現在は、1)各種土木工事や建築工事を担う環境開発本部、2)ガス工事や舗装復旧工事を担うLG本部、および3)建設資材の 製造・販売やリサイクル事業を担うプロダクト本部の3本部より構成。本社(大阪市港区)の下に東京、名古屋、京都、神戸および広島の5支店、10営業所、4事業所、3工場および2合材所を設置。それらに860名超の従業員を配置しています(数字はいずれも2022年8月現在)。

「公共工事を中心とする土木工事を主(な対象)とし、発注者様からもICTやDX(デジタルトランスフォーメーション)導入の要望が高まってきたのを受け、どれだけそれに対応できるかを課題として取り組んできています」

そのような背景もあって、環境開発本部で新しい技術の開発や導入を通じた現場支援を主業務とする技術部では、外部の電気情報系エキスパートを採用するなどして当該分野の人材を強化。もともと部内でICT施工の支援業務などに早くから携わってきたメンバーと合わせて再編。2021年にICTやDXに特化した組織としてDX推進グループが設置された、と藤森部長は振り返ります。

|

|

|

環境開発本部技術部

藤森 章記 部長 |

環境開発本部技術部 DX推進グループ

笠屋 裕廉 リーダー(マネジャー) |

環境開発本部技術部 DX推進グループ

楢原 康一 マネジャー |

同グループは現在6名の技術者により構成。ICT施工をはじめ、近年増加しているBIM/CIM活用工事などの支援にウェートを置いて取り組んでいます。その取り組みは20数年前、今日のICT施工の前段となる情報化施工の普及の本格化以前にまで遡ります。

同社は当時、日本の硬岩領域に対応可能な岩盤切削機(サーフィスマイナー)を独ヴィルトゲン社と共同開発。以来、継続的な改善を重ねる中で、同機をベースに低騒音・低振動・低粉塵に加え、耐久性や環境負荷軽減などの性能をアップした岩盤切削工法を実現してきています。この間、開発間もない自動追尾型の測量機と岩盤切削機を連携。今日のマシンガイダンスに通じる機能を独自開発し、現場で運用してきた経緯があります。そこで中核を担ってきたのが笠屋氏で、発足間もない同グループのけん引役を務めています。

|

|

| 大きく分けて3つの主要な事業分野のうち、環境開発本部では土木・建築工事を担っている |

技術部の現場支援業務でUC-1シリーズを駆使

同社では長年にわたり「UC-1シリーズ」の各種設計ソフトが使われてきています。

公共工事の土木工事を数多く手掛ける環境開発本部では、施工中のプロジェクトで様々な設計条件が変わる場合に計算し直したり、あるいは現場の検討段階で実際の条件に即して計算したりする必要がしばしば発生。そのため、同シリーズの「BOXカルバートの設計・3D配筋」や「擁壁の設計・3D配筋」といった設計・図面作成プログラム、鉄筋コンクリート断面計算プログラム「RC断面計算」などを早くから導入してきた、とDX推進グループの笠屋リーダーは説明します。

「われわれDX推進グループの他にも、(同じ技術部内で)設計計算や検討を担当し現場支援を行っているグループが(やはり、これらのソフトを主に)使っています」

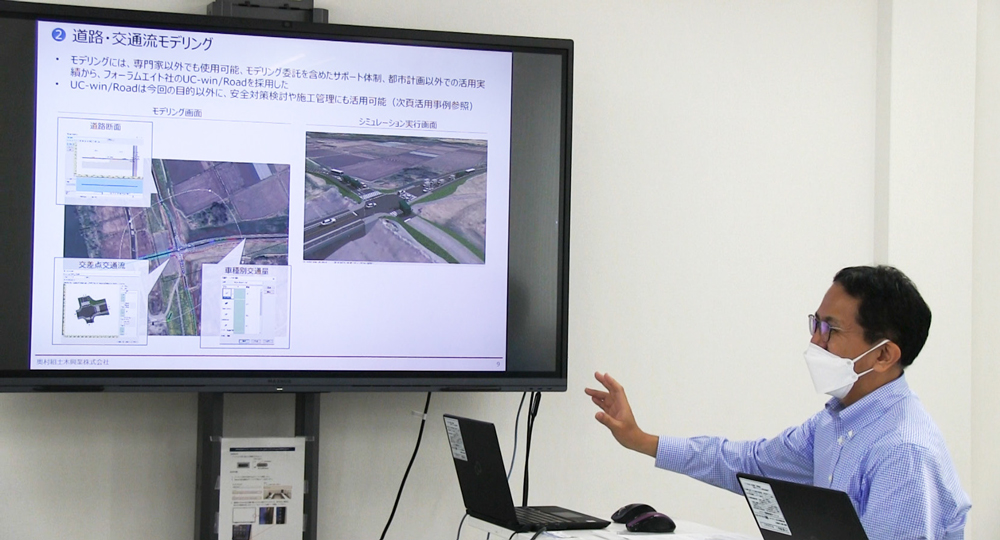

AI利用の交通量計測とUC-win/Roadを連携した渋滞シミュレーション

「2021年10月頃、当社が受注している公共工事の中で『ダンプの渋滞シミュレーションみたいなことができないか』と現場所長から話があり、あることを思い出しました。」

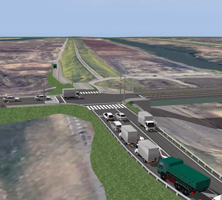

それに遡る5ヵ月ほど前、三人で訪れた「建設・測量生産性向上展(CSPI-EXPO)」(同年5月、幕張メッセ)で初めてUC-win/Roadに触れたのに続き、翌月にデモを交えた説明を受け、興味が持たれました。特に、ドライバーの視点でクルマが詰まっていくシーンなど交通流がリアルに再現され、そこを定量化したり評価したりすることで渋滞の判定も可能になるのでは、と着目。もともとMR(複合現実)による施工現場の再現などに取り組んだ実績があり、交通シミュレーションへの展開も視野にありました。加えて近年、AI(人工知能)技術を用いて動画から交通量を計測する手法が普及してきており、その可能性にも注目。そうした流れの中で今回持ち上がった渋滞シミュレーションに向け、後者と連携する形でUC-win/Roadの導入に至った、と楢原マネジャーは解説します。

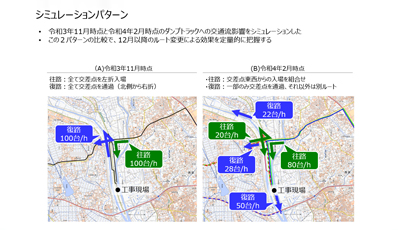

同氏らは同年11月、AIを利用した既存の交通量計測ツールの評価・改良と併せ、UC-win/Roadの導入を決定。翌12月には実際のプロジェクト現場周辺で交通量調査を行うとともに、その成果を反映してUC-win/Roadにより現地の道路や交通流をモデリング。2022年1月から2月にわたりモデリングの修正、シミュレーションパターンや定量評価法の検討・見直し、発注者への説明などを実施。3月には、1)UC-win/Roadのシミュレーションログを解析し信号待ち台数を定量化する手法、2)その定量化結果から信号待ち長やアイドリング時の二酸化炭素(CO2)排出量の算出手法、3)上記2手法の活用によるダンプ台数の増減が信号待ち台数と長さ、CO2排出量に与える影響の把握

― を実現する独自の渋滞シミュレーション手法を考案。その結果に基づく最終報告に繋げています。

工事に起因するダンプやトラックの増加が近隣住民に及ぼす影響を軽減するため、ダンプを何分間隔で走行させれば良いか。そのような課題に対し、グラフや数字による説明だけでなく、渋滞状況を可視化。協議などでの活用も期待できる、としています。

|

|

| |

出典:国土地理院ウェブサイト(背景に地理院タイルを使用) |

|

|

|

| UC-win/Roadによりプロジェクト現場周辺の道路や交通流をモデリングして、独自のダンプによる渋滞シミュレーションの手法を考案 |

UC-win/Road利用の新たな展開、AR/MR、F8VPSの活用にも期待

楢原マネジャーは、同社では交通規制が行われる場所で各種標識の設置を検討する際などに、MRを用いたシミュレーションは既に実施してきている、と説明。ただ、通常のタブレット上のMRからだけでは実際の運転シーンで体験するような臨場感を得るには制約があった、と述べます。そこで例えば、UC-win/Roadを利用することにより、運転中のドライバーの視点でそれぞれの標識の種類や設置状況に応じてどう見えるかを事前にシミュレーション。それを、さらにその後の協議の場などにも活用できるのでは、との考えを示します。

「今回、AIによる交通量計測からUC-win/Roadを適用した渋滞シミュレーションという一連のプロセスを確立できたので、引き続きそのような横展開も図っていきたい、と思っています」

これに対し藤森部長は、様々なシチュエーションで現場の状況をパソコン上に再現する例が近年多く見かけられるようになってきていることに注目。フォーラムエイトが提供するブラウザベースのWebプラットフォームシステムF8VPSの導入も視野に、今回のような取り組みを基に必要に応じ、パソコン上で容易にシミュレーションを行えるようにしていければ、と語ります。さらに、AR/MRを活用した現況と設計形状との重ね合わせによる土量計算など、現場のさらなるIT化にも期待を寄せます。

一方、ICT活用に関連し、笠屋リーダーは実際に業務を進める中での技術開発では特にスピードが重要になるものと位置づけ。したがって、世の中にある技術を選択し、上手に使っていくというアプローチがそこではカギになる、と説きます。

その意味では、UC-win/Roadをはじめ市販の各種パッケージソフトは完成度が高くなってきており、その適用範囲も広い、と楢原氏は指摘。加えて、単体のソフトでは無理でも、今回のように異なるソフトなどをうまく組み合わせることで何とかなるケースは意外に多くある、との核心に触れます。

さらに藤森氏は、現場や発注者の「どこで、誰が、何を困っているか」に日頃から目配り。何かが見つかると、自身らの蓄積した知見や情報の「引き出し」を探り、「出来そうだな」となれば、技術部内のエキスパートに相談して具体化を探る、というスタンスを描きます。

「私としては、そのようなニーズや困りごとを見つけてくることを自らの役割と任じ、常に心がけています」

|

| 奥村組土木興業株式会社 環境開発本部技術部 DX推進グループのみなさん |

|