NPO法人 シビルまちづくりステーション http://www.itstation.jp/ ●FPB(フォーラムエイトポイントバンク)ポイントの寄付を受付中! |

|

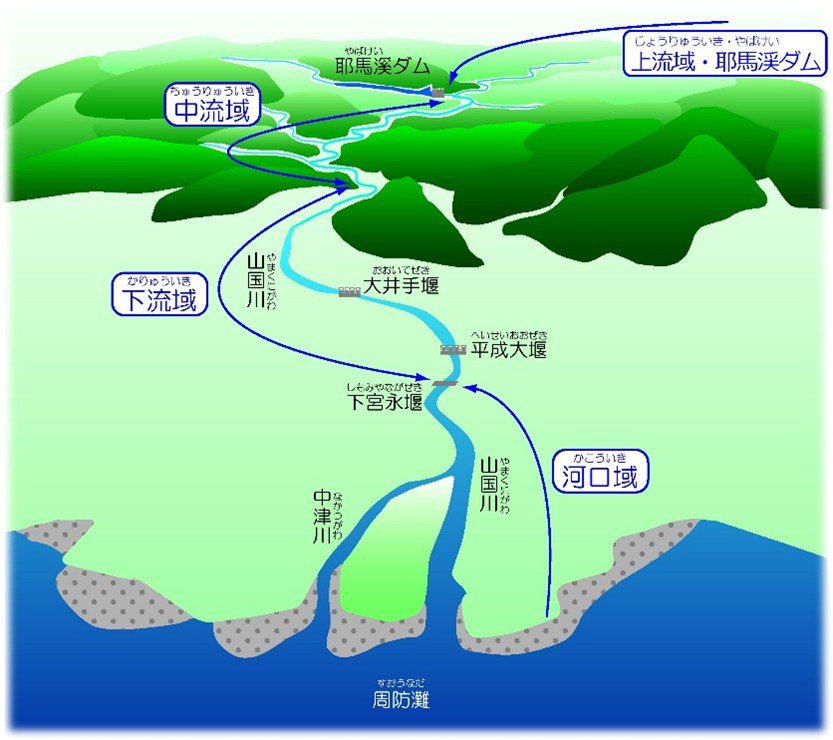

山国川は、福岡県と大分県の県境にある英彦山の麓に源流を発し、しばらく南へ流れた後、山国町藤野木付近で反転して北へ向かい、そのまま周防灘に注ぐ一級河川です。幹川流路延長は56km、流域面積は540km2です。

|

|||||||

|

|||||||

|

山国川沿いには、「青の洞門」と呼ばれる岩をくり抜いたトンネルがあります。その成り立ちは江戸時代に、一人の僧が人々を危険から救おうと決断したことにあります。 当時この地には「鎖渡し」と呼ばれる難所がありました。崖に鎖を打ち込んだだけの危うい道を、人々は身を寄せるようにして進むしかなかったのです。狭い足場と滑りやすい地面は、踏み外せばそのまま谷底へ転落しかねない危険なものであり、実際に命を落とす者も少なくなかったといいます。 この惨状を憂えた僧・禅海は、崖を掘り抜いて道を開くことを決意しました。托鉢で資金を集めて石工を雇い、自らもノミを手に加わります。およそ三十年にわたる作業の末、洞門は完成し、危険な難所は人々が安全に通れる道へと変わりました。 洞門の内部には今もノミの跡が残されており、当時の作業の厳しさを静かに伝えています。 *** この史実をもとに創作されたのが、菊池寛の短篇小説「恩讐の彼方に」です。史実を下敷きにしつつ、「贖罪」というテーマを重ね合わせたことで、より深い人間ドラマへと昇華されています。 物語の主人公・市九郎は、主人を手にかけた罪を背負い、逃亡の末に盗賊となった人物です。しかし、やがて罪悪感に耐えきれなくなり出家した彼は、贖罪の旅の果てに「鎖渡し」にたどり着きます。 多くの命が奪われる現実を前にした市九郎は、この崖を掘り抜き安全な道を作ることで人々の命を救うことこそ自らの罪を償う道である、と悟りを得ます。無謀と嘲られ、狂人と呼ばれながらも、市九郎はたった一人で掘削に取りかかり、何年もかけてトンネルを掘り進めていきました。その不屈の姿を見た人々は心を動かされ、彼の孤独な作業は少しずつ共感と支援に包まれていきます……。 また物語の後半には、かつて市九郎に父を斬られた青年・実之助が登場します。父の仇を討とうとする彼と、贖罪に身を捧げる市九郎――二人の思いが交錯し、物語は一層の緊張感を帯びていきます。 「恩讐の彼方に」は、インターネット上の電子図書館「青空文庫」でも公開されています。ぜひ一度手に取ってみてください。

|

|||||||

|

|||||

|

耶馬渓(やばけい)は、大分県中津市に位置する渓谷地帯で、山国川の上流から中流域一帯およびその支流を含む奇岩景観の総称です。切り立った岩峰、洞門、断崖が幾重にも連なり、川面を挟んで深い緑と白い岩肌が交錯する光景は古くから「日本三大奇勝」の一つとして語り継がれてきました。 現在でも春の新緑や秋の紅葉には多くの観光客が訪れ、渓谷沿いには遊歩道や展望台も整備されています。 *** 「耶馬渓」という名称は、江戸時代後期の漢学者・頼山陽がこの地を訪れた際に名づけたものであると言われています。 もともとは「山国谷」と呼ばれていた地域でしたが、文政元年(1818年)にこの渓谷を訪れた頼山陽が風景に感銘を受け、「耶馬渓山天下無(耶馬の渓山天下に無し/耶馬渓ほどの絶景は天下にふたつとない)」と詠んだことがその由来となっているそうです。 「耶馬渓」という呼び名は、単なる地名というよりも、「風景に心を寄せた言葉」がそのまま人々の記憶に残り、やがて地域を象徴する名称として広まったものといえるかもしれません。

|

|||||

| <参考文献> 国土交通省 九州地方整備局 山国川河川事務所ホームページ https://www.qsr.mlit.go.jp/yamakuni/office/yamakuni/index.html 大分県 おおいたデジタルアーカイブ 青の洞門/禅海和尚の像 https://www.pref.oita.jp/site/archive/201164.html 菊池寛「恩讐の彼方に」(青空文庫) https://www.aozora.gr.jp/cards/000083/card496.html 一般社団法人 中津耶馬渓観光協会ホームページ https://nakatsuyaba.com/ 大分県 名勝耶馬渓66景 https://www.pref.oita.jp/site/meisyoyabakei66/ |

| (Up&Coming '25 秋の号掲載) | |||||||

|

|||||||

Up&Coming |

LOADING