はじめに

福田知弘氏による「都市と建築のブログ」の好評連載の第54回。毎回、福田氏がユーモアを交えて紹介する都市や建築。今回は丹後の3Dデジタルシティ・モデリングにフォーラムエイトVRサポートグループのスタッフがチャレンジします。どうぞお楽しみください。

Vol.54

秋田南半分:内なる豊かさ

大阪大学大学院准教授 福田 知弘

プロフィール

1971年兵庫県加古川市生まれ。大阪大学准教授,博士(工学)。環境設計情報学が専門。CAADRIA(Computer Aided Architectural Design Research In Asia)国際学会 フェロー、日本建築学会 情報システム技術委員会 幹事、NPO法人もうひとつの旅クラブ 理事など。著書に、都市と建築のブログ 総覧(単著)、VRプレゼンテーションと新しい街づくり(共著)、夢のVR世紀(監修)など。ふくだぶろーぐは、http://fukudablog.hatenablog.com/

秋田へ

久しぶりのプロペラ機。木曽三川、北アルプス(乗鞍岳、槍ヶ岳)、妙高と野尻湖、新潟市などの姿が美しい(図1)。秋田空港へと高度を下げていく。ふと右を向けば雲間からは真っ白な鳥海山が現れて圧倒された。

1 プロペラ機より北アルプス

4月上旬に訪問した秋田では、地方創生・国土強靭化FORUM8セミナーフェアで「建築・都市分野のXR活用による地方創生・国土強靭化」についてお話しさせていただいた。水木しげるロード、境港市民交流センター(仮称)、丹後国分寺五重塔ARなど、いずれも秋田と同じく日本海に面したまちでの取組み。秋田県内4市の市長さんがお越しになられた。

かつては秋田藩佐竹氏の居城だった千秋公園を散歩していると、秋田犬にさっそく出会う。桜がようやく満開でありながら、あられのような雪が舞う日であった(図2)。4月の雪はさすがに珍しいそう。

2 千秋公園の桜

地形図を眺めると、秋田県の県境はほぼ山で囲まれており、周囲の県から閉ざされた感じである。海沿いですら青森県とは白神山地、山形県とは鳥海山がそれぞれ日本海まで迫る。県内も山がちであり、平地は北の米代川と南の雄物川、子吉川に沿った地域と横手盆地、そして八郎潟の辺りである。

これから、秋田県内をざっくり一周してみよう。今回は、南半分を中心にご紹介。

にかほの九十九島

秋田市から南下して、にかほ市へ。道中は、はげしい吹雪と猛烈な風に見舞われたが、にかほに着くと不思議と晴れた。

日本海に挨拶してから、象潟(きさかた)へ(図3)。

3 象潟海水浴場

鳥海山を背景に、木々の生えた島々が田んぼの中に点在する不思議な景色に出会える。象潟は九十九島とも呼ばれ、国の天然記念物である(図4)。

4 象潟

ここはかつて、鳥海山が崩れて大量の岩石が流れくだり海を埋め立てた結果、多数の小島が入江に浮かぶ風景ができあがった。江戸時代には、「東の松島、西の象潟」と並び称されていたそうである。しかしながら、1804年に起きた大地震により地盤が2mほど隆起し、潟は一夜にして陸地へと姿を変えて九十九島が陸に取り残された格好となった。

象潟は、歌枕の地でもある。松尾芭蕉は「おくのほそ道」最北の地として訪ねており、「象潟や 雨に西施が ねぶの花」と詠んだ。

古刹「蚶満寺」を起点として、歩きながら島巡りしていると、羽越本線を列車が通り過ぎた(図5)。思えば、30年ほど前に寝台特急日本海に乗りこんでこの辺りを通り過ぎていた。

5 蚶満寺山門

蔵を上屋ですっぽり覆う

象潟から内陸の増田へ向かう。冬のかまくらで有名な横手市にある。

道中、由利本荘の食堂でランチ。ホルモンの煮込み、キヌアのサラダ、かすべ(図6)。かすべとは、エイの干物のことであり、ここでは甘辛く煮つけたかすべ煮であった。秋田のお米は言うまでもなくおいしい。

6 由利本荘でランチ

増田は、雄物川の2つの支流、成瀬川と皆瀬川の交わるところにあり、商人の町として栄えた。北都銀行の前身のひとつ、増田銀行発祥の地である。幕末から変わらない町割りや道路や敷地は、重要伝統的建造物群保存地区(重伝建地区)に指定されている。明治・大正・昭和の建物の多くは、鞘(さや)となる上屋で覆った内蔵(うちぐら)を持っている(図7)。

7 増田のまちなみ

中七日町通りを歩いて佐藤又六家(佐藤家住宅)へ(図8)。大きな切妻屋根の商家の扉を開けると、扉がもう1枚現れた。ここからは内蔵であり、通りから蔵の中にすぐに入るという増田の中でも面白い構造。

8 佐藤又六家(佐藤家住宅)

敷地は、間口8.7mに対して、奥行はなんと111mもあり極端に細長い。1階は、通り土間に沿って、店の間、仏間と納戸、オエ、居間、台所、便所と続く。2階は、通りに近い店の間の上部などを座敷としている。土蔵の扉からはバルコニーに出て、通りを眺めることができる(図9)。

9 土蔵の扉からバルコニーへ

土蔵は耐火性に優れている。この敷地の南端に水路が流れており、町に火災が発生した時に、この建物自体と水路で延焼を食い止めようとしたことから、建物全体が蔵の構造になったそうだ。

次に、旧石田理吉家へ。こちらは中七日町通りから前庭に入り、脇から建物へ。木造3階建てで、外観を眺めると3階部分が大きい(図10)。庭から見える主屋は、1階に和室、2階は和室と洋室、3階は和室の大広間となっている。

10 旧石田理吉家外観

この大広間は、全国的に有名な大曲の花火よりも古いとされる、皆瀬川から打ち上がる増田の花火大会を眺めるために設けられたとか(図11)。

11 3階の大広間より

主屋の奥に、2階建ての内蔵がある。1階の手前の部屋は板張りで、柱を短いスパンで建ててあり、意匠と構造がバランスよく、漆喰を壊して侵入されることを防いでいる(図12)。

12 内蔵場

奥は座敷。2階に上がると、巨大な小屋組みを眺めることができた(図13)。

13 巨大な小屋組み

黒板塀と深い木立が成す風景

増田から北上して、乳頭温泉郷に向かう途中、角館(かくのだて)に寄る。

角館は、江戸時代初期に町割りされた武家町であり、昭和51年(1976年)に重伝建地区に指定されてから、修理・修景事業がはじまった。現在の武家屋敷通りには、広い通り沿いに黒板塀が連続して、シダレザクラやモミの大木が深い木立を形成しており、武家屋敷とともに独特の風景を創り出している(図14)。

14 角館武家屋敷

鶴の湯温泉は銀世界

角館を過ぎると雪が舞いだして、田沢湖の手前あたりからはひどくなってきた。田沢湖で夕焼けを見るどころではなくなった。

辺りはどんどん真っ白になっていく。雪道ドライブは久しぶりであり、山奥の乳頭温泉郷へ急ぐことにした。視界が悪く前を行く車はどんどん少なくなり、「ちょっと車を停めて写真を・・・」という遊び心も失せ、ついに単独走行状態となった。

細い山道をえっちらおっちら30分ほど走って、乳頭温泉郷、鶴の湯温泉になんとか到着。一面はまさに銀世界(図15)。その中に、暖かな光を目にするとなぜかホッとする。

15 鶴の湯温泉到着!

鶴の湯温泉の本陣と呼ばれる建物は、秋田藩主佐竹公が湯治で訪れた際に家来が控えていた長屋。茅葺屋根、囲炉裏、山の芋鍋など、昔ながらの風情を感じることができる(図16)。おまけにツララが雪国情緒を醸し出してくれ、今朝、千秋公園で眺めた満開のサクラとのギャップがすごい。

16 本陣

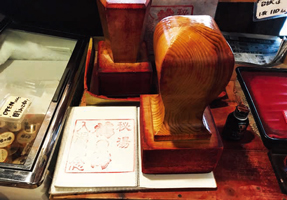

朝は、鳥の鳴き声で空が明るくなる頃に目を覚まし、4月というのに温度計は氷点下を指す。そして、巨大すぎる記念スタンプはA4ノートにピッタリはまった(図17)。

17 巨大すぎる記念スタンプ

翌朝、雪は止んだので、早朝に出発。道路は見事に除雪されていた(図18)。

18 除雪のありがたさ

田沢湖は、最大水深が423.4mと日本一深い湖である。御座石神社にお参りしてから、北へと向かう(図19)。

19 御座石神社と田沢湖

3Dデジタルシティ・丹後 by UC-win/Road

「丹後」の3Dデジタルシティ・モデリングにチャレンジ

今回は、京都府北部に位置する、丹後半島の天橋立を中心に作成しました。宮津湾にある『天橋立』は、日本三景とされている特別名勝のひとつです。全長約3.6kmの砂嘴(さし)でできた珍しい地形です。「天橋立ビューランド」の展望台からの眺めは、「飛龍観」と呼ばれていて、股のぞきをすることで、天と地が逆さになり、龍が天へ舞い上がる様に見えます。スクリプトを実行することで、この「飛龍観」の眺めを体験することができます。船が通るたびに90度旋回する「廻旋橋」の表現や、雪舟が天橋立図で描いた丹後国分寺五重塔を、現代に再現しました。

(Up&Coming '21 春の号掲載)