Ver.10.0.0以降は、M-φ要素の固有値解析時の剛性が弾性剛性(EI)となり、フレーム要素剛性低減方法が「M-φより決定」のときの剛性低減率は常に1未満(降伏剛性)となりました。従来との違いは下表のとおりです。

Ver.9以前 |

Ver.10以降 |

|

固有値解析時のM-φ要素の剛性 |

M-φ特性の第1勾配 |

弾性剛性(EI) |

フレーム要素剛性低減が「M-φより決定」のときの |

・トリリニアのとき1未満(降伏剛性) |

常に1未満(降伏剛性) |

従来のデータファイルを読んだときに固有値解析の結果が一致する場合と一致しない場合の例を以下に解説します。

固有値解析が一致する例

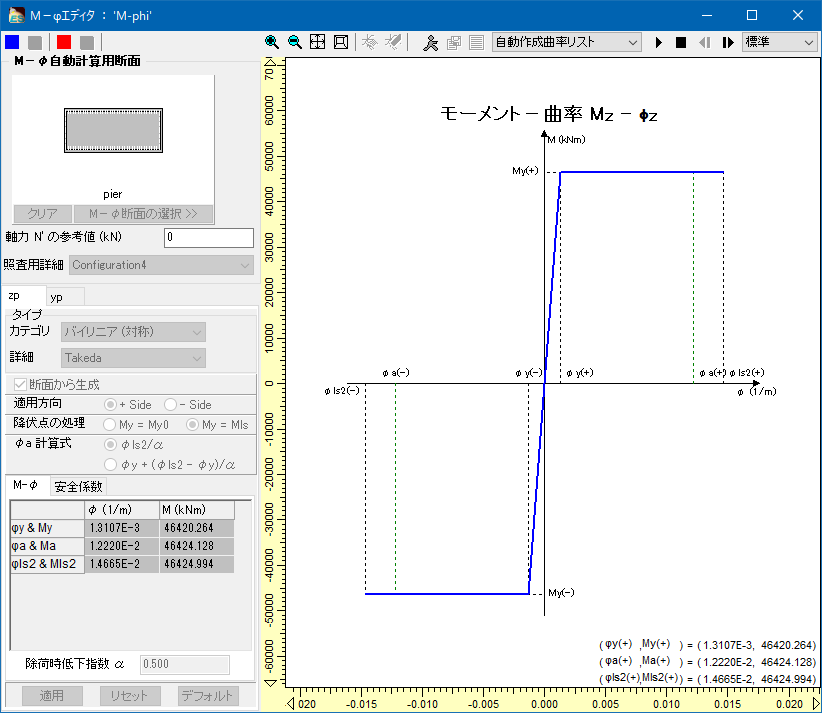

- バイリニアのM-φ特性をM-φ要素に割り当てている(図1)

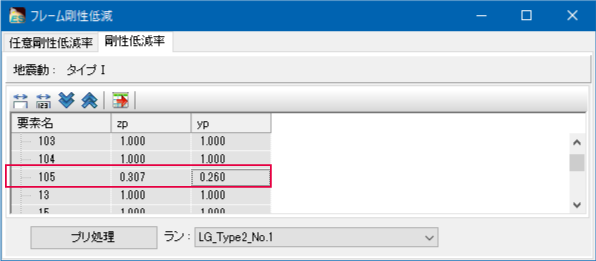

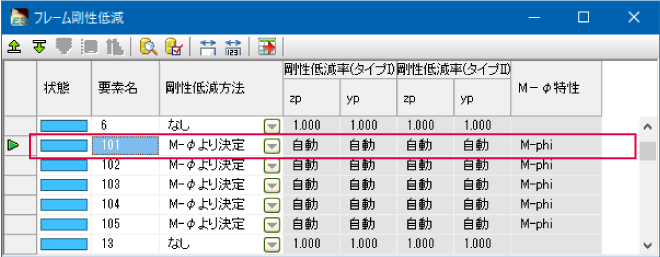

- フレーム要素剛性低減方法を「M-φより決定」にしている(図2)

固有値解析が一致しない例 1

- バイリニアのM-φ特性をM-φ要素に割り当てている(図1)

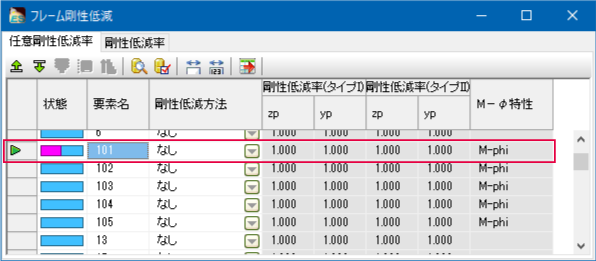

- フレーム要素剛性低減方法を「なし」にしている(図4)

Ver.9では、フレーム要素剛性低減率は1、かつM-φ特性の第1勾配を用いるので降伏剛性となります。Ver.10では、フレーム要素剛性低減方法を「剛性低減なし」より、弾性剛性となります。

一致させるためには、フレーム要素剛性低減方法を「M-φより決定」に変更します(図5)。

固有値解析が一致しない例 2

- バイリニアのM-φ特性をM-φ要素に割り当てている(図1)

- フレーム要素剛性低減方法を「M-φより決定」にしている(図6)

Ver.9では、フレーム要素剛性低減は1.0なので弾性剛性となります。Ver.10では、フレーム要素剛性低減率が1.0未満になるので降伏剛性となります。

一致させるためには、弾性梁要素にM-φ特性を割り当てないか、またはフレーム要素剛性低減方法を「なし」に変更します(図7)。

(Up&Coming '21 盛夏号掲載)