モバイルアプリで打設管理を効率化

現場負担軽減と残コン・戻りコン抑制を支えるモバイルDXツール

プログラム概要

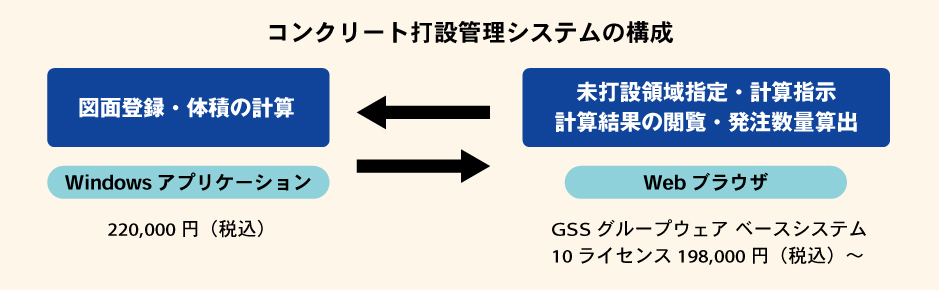

コンクリート打設管理システムは、西松建設株式会社と株式会社フォーラムエイトが共同で開発したコンクリート未打設部分の領域から必要なコンクリートの調整量を自動計算できるシステムです。

あらかじめWindowsアプリケーションで図面を読み込み、体積を計算し、Web業務システムGSS(グループウェア・サポートシステム)で連携後、現場技術者がタブレットやスマートフォンで図面の未打設部分を囲むと、体積算出が行われ、残りの発注数量が自動計算されます。

本システムにより、打設現場におけるスムーズな打設数量の調整、業務効率化による現場技術者の長時間労働の軽減を実現し、残コン・戻りコン(工事現場で使用されずに処分されるコンクリート)の抑制、環境負荷の低減を行うことができます。

GSSグループウェア ベースシステム

GSSグループウェア ベースシステムの基本機能が利用可能です。

GSSグループウェアは、スケジュール管理、文書管理、保守管理・営業管理、勤怠・給与・会計、統合顧客データベースなどの各種ワークフローに対応した汎用業務管理システムで、アルコールチェッカーのクラウドシステムなども連携・拡張できます。

業務スタイルにマッチした独自のグループウェアの構築をお考えの場合には、フレキシブルでローコストなグループウェアのカスタマイズをご提案します。

電子納品、ISO文書管理などから全社経理システムまで各種グループウェアの構築にも対応しています。

GSSグループウェア ベースシステム 基本機能一覧

-

トップページ

- MyNews:各機能から発生した新規情報を表示

- カレンダー表示

- 自分の今日の予定を詳細表示

- 指定メンバーの週間予定表示

予定表/施設予約

- 日別・週別・月別で表示

- 予定分類、施設分類、施設名は運用管理で登録可能

- 施設予約と同時に予定表へスケジュール登録

- 共有メンバーにはMyNewsで予定登録を通知

ワークフロー(休暇届)

- 予定表から休暇届提出

- 承認者にはMyNewsで承認依頼を通知

- 休暇種類は運用管理で自由に登録可能

- 休暇種類名と休暇の開始・終了時刻を設定

会議室

- 参加メンバーを指定して会議テーマを発足

- 参加メンバー以外の閲覧許可も可能

- 会議テーマの登録者が会議の終了を行う事ができる(終了テーマは閲覧のみ)

行き先案内板

- 社員の行き先、連絡先を部署別に確認

- 使用頻度の高い行き先は運用管理で登録

- 個人設定では個人的に使用する行き先の登録が可能

回覧板/伝言版

- 回覧文書は、メンバーの指定が可能

- 回覧指定メンバー、伝言相手には、MyNewsで通知

- 回覧を受け取ったメンバーはコメントを添えて返信が可能

- 送信者は、相手が内容を確認したかどうかの状態を知ることが可能

資料管理

- 分類別に資料管理

- 資料の変更等権限は管理部署を設定

- 管理部署以外の社員は閲覧のみが許可される

- 大分類下に中分類を登録して資料を管理

社員名簿

- 登録されている社員の情報を表示

- 登録可能な情報

氏名、郵便番号、住所、電話番号、メールアドレス、所属事業所、所属部署、役職 - 事業所別、部署別、役職別、一覧表示

リンク集

- URL情報を登録して共用利用

- リンク分類・リンクURLは運用管理で登録

掲示板

- カテゴリ分けされた掲示板でスッキリ

- 購読指定すればMyNewsで新規書込みがあることを通知

個人設定

- GSSで使用する個人情報等の設定

トップページ表示設定、個人グループ、予定分類、中間承認ルート設定、行き先分類、個人リンク集、個人情報、ログイン設定

運用管理

- 管理者のみが設定変更可能

基本管理、資料管理、ユーザ管理、施設管理、予定管理、行先案内板、ワークフロー、リンク集

関連情報

- ◆新製品紹介

- コンクリート打設管理システム(Up&Coming '23 秋の号掲載)

- ◆プレスリリース

- コンクリート打設管理システムを西松建設株式会社と開発(2022/03/30)

プログラムの機能と特長

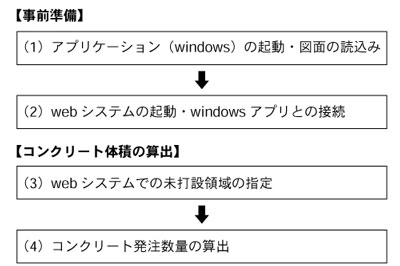

システムの流れ

-

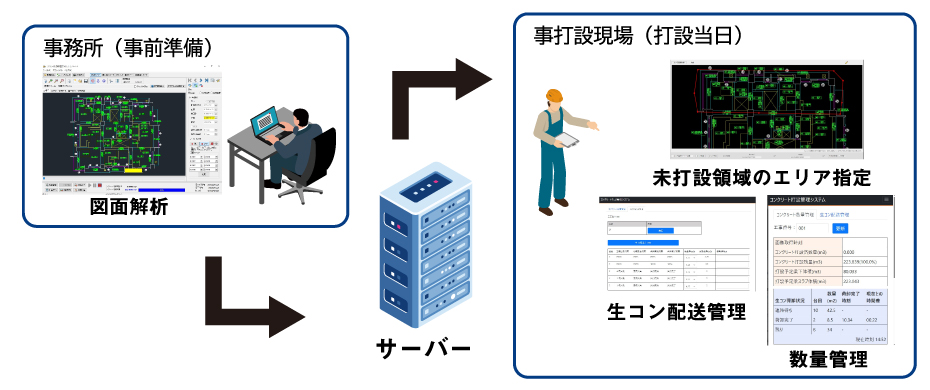

コンクリート打設管理システムは、以下の流れで該当領域のコンクリート体積を算出し、最終的に必要なコンクリートの調整量を自動計算します。

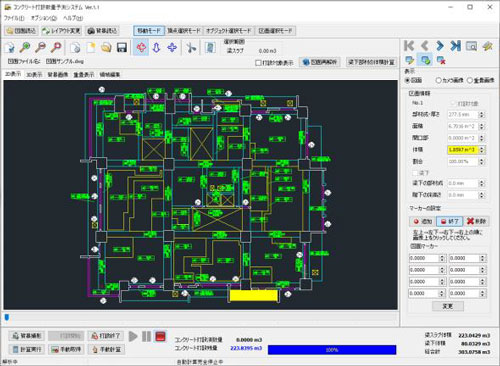

アプリケーション(Windows)の起動・図面の読み込み

-

Windowsアプリケーションを起動し、対象とする図面(dwg形式)を読み込み、レイヤー設定、図面番号等の設定を行います。図面は指定の作図ルールに従い、作図する必要があります。

Webシステムの起動・Windowsアプリとの接続

-

Web業務システムGSS の設定ページで図面番号を指定して、更新を行えば、Windowsアプリケーションと接続されます。

Webシステムでは、コンクリート数量の確認に加え、生コン配送管理ができ、打設済みの数量をリアルタイムで入力することができます。

Webシステムでの未打設領域の指定

-

Webシステムで未打設領域のエリアを指定することで、未打設部分の数量を算出することができます。

入力はスマートフォンやタブレット端末からの入力も可能です。

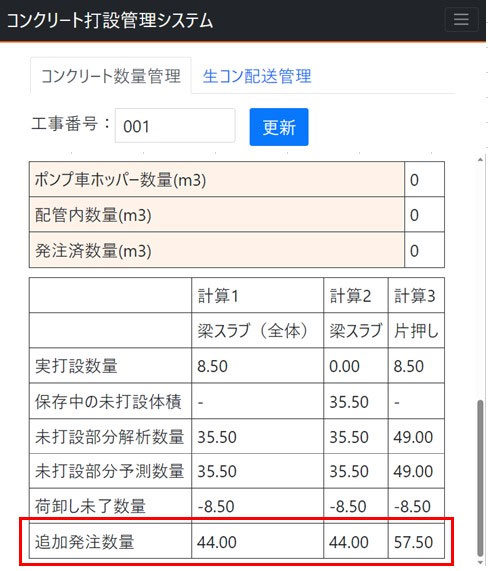

コンクリート発注数量の算出

-

打設済み数量、未打設数量をふまえた追加発注数量を確認することができ、残コン・戻りコンを抑制することができます。

生コン配送管理の画面では、生コン車が工場を出発した時刻や、荷卸が完了した時刻を記録し、荷卸が完了した時点での累計数量の値が更新されます。

プログラム概要

震度法、保有耐力法による計算、部材の設計をサポートし、詳細設計レベルで様々な基礎形式・工法の検討が行えます。地層・作用力データを共有し、3面図表示によるデータ確認、図をまじえた結果表示、[基準値]機能をサポート。各基礎工の設計調書、異種基礎の比較表の出力が可能。杭基礎では、鋼管ソイルセメント杭を含む13種の杭種に対応。各種工法をサポートし、補強設計(増し杭)にも対応。

| 機能 | Lite | Standard | Advanced | |

|---|---|---|---|---|

| 計算 | 液状化の判定 | ○ | ○ | ○ |

| 直接基礎 | ○ | ○ | ○ | |

| 杭基礎 | ○ | ○ | ○ | |

| ケーソン基礎 | - | ○ | ○ | |

| 鋼管矢板基礎 | - | ○ | ○ | |

| 地中連続壁基礎 | - | ○ | ○ | |

| CAD | 杭基礎 | ○ | ○ | ○ |

| 直接基礎 | - | - | ○ | |

| その他 | ESエクスポート(杭基礎) | - | - | ○ |

▲ 製品構成別対応機能

関連情報

»バックナンバー- ◆新製品紹介

- 基礎の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応)Ver.2(Up&Coming '16 秋の号掲載)

- 基礎の設計(Up&Coming '14 秋の号掲載)

- ◆サポートトピックス

- 杭基礎設計便覧(H27)仮想鉄筋コンクリート断面照査について(Up&Coming '16 新年号掲載)

- ◆セミナー参加申込受付中

- 基礎の設計・3D配筋(部分係数法・H29道示対応)セミナー

プログラムの機能と特長

杭基礎

-

杭基礎

直接基礎

-

直接基礎

鋼管矢板基礎

-

鋼管矢板基礎

地中連続壁基礎

-

地中連続壁基礎

ケーソン基礎

-

ケーソン基礎

図面作成:杭基礎(Lite以上)

-

図面作成:杭基礎(Lite以上)

図面作成:直接基礎(Advanced)

-

図面作成:直接基礎(Advanced)

適応基準及び参考文献

- 適応基準及び参考文献

-

・道路橋示方書・同解説 I 共通編/III コンクリート橋編/IV 下部構造編、V 耐震設計編 H24年3月 日本道路協会

・設計要領 第2集 1章 計画、4章 基礎構造、5章 下部構造 H18年4月 東・中・西日本高速道路株式会社

・杭基礎設計便覧 H27年3月、H19年1月、H4年10月 日本道路協会

・鋼管矢板基礎設計施工便覧 H9年12月 日本道路協会

・道路橋の耐震設計に関する資料 H9年3月 日本道路協会

・道路橋の耐震設計に関する資料 -PCラーメン橋・RCアーチ橋・PC斜π橋・地中連続壁基礎・深礎基礎等の設計計算例- H10年1月 日本道路協会

・既設道路橋基礎の補強に関する参考資料 H12年2月 日本道路協会

・鋼管矢板基礎 -その設計と施工- H11年10月 鋼管杭協会

・杭基礎の計算法とその解説 1987年1月 土質工学会

・杭・ケーソン・鋼管矢板および地中連続壁基礎の設計計算例 2000年2月 山海堂 岡原美知夫他

・土木研究所資料第1175号 矢板式基礎の設計法 (その1) S52年2月、(その2) S52年6月、(その3) S52年3月 建設省土木研究所

・わかりやすいケーソン基礎の計画と設計 H10年11月 総合土木研究所

・鋼管杭基礎の設計と施工 道路橋示方書(H14年3月版) 改訂対策 H14年4月 鋼管杭協会

・STマイクロパイル工法 設計・施工マニュアル(案) 2000年5月 NIJ研究所

・SPマイクロパイル設計・施工マニュアル(案) H20年11月 エスティーエンジニアリング(株)

・既設基礎の耐震補強技術の開発に関する共同研究報告書(その3)、高耐力マイクロパイル工法(6冊分の2)、

STマイクロパイル工法(6冊分の3)、 ねじ込み式マイクロパイル工法(6冊分の4)設計・施工マニュアル

H14年9月 独立行政法人 土木研究所、(財)先端建設技術センター・大型地下構造物ケーソン設計マニュアル H13年8月 日本圧気技術研究所

・道路技術基準図書のSI単位系移行に関する参考資料 第1巻-交通工学・橋梁編- H14年11月 日本道路協会

・一般土木工法・技術審査証明報告書 ガンテツパイル(鋼管ソイルセメント杭工法) H12年3月、HYSC杭(鋼管ソイルセメント杭工法) H12年12月 国土開発技術研究センター

※2021年4月からの消費税総額表示義務化に伴い、価格表記を「税抜」から「税込」へ移行いたします。

製品価格

本体価格

-

価格は税込表示です

■コンクリート打設管理システム価格

製品名

価格

コンクリート打設管理システム ¥220,000(税抜¥200,000) ■フローティングライセンス価格

本体価格の40%を追加いただくことで、誰でも、どこでも、どのPCでも製品の利用が可能となります。

製品名

価格

コンクリート打設管理システム ¥88,000(税抜¥80,000) ■GSSグループウェア ベースシステム標準価格

製品名 ユーザ数 価格 GSSベースシステム 10ユーザ ¥198,000(税抜¥180,000) 20ユーザ ¥308,000(税抜¥280,000) 50ユーザ ¥418,000(税抜¥380,000) 100ユーザ ¥638,000(税抜¥580,000) 200ユーザ ¥858,000(税抜¥780,000) ※SQLサーバなどシステムは含まない

※200ユーザ超えの場合は別途見積サブスクリプションサービス 契約価格

サブスクリプションサービス 契約価格

-

■サポート内容

・バージョンアップ無償提供 ・電話問合せテクニカルサポート

・問合せサポート(電子メール、FAX) ・ダウンロードサービス ・保守情報配信サービス

※ライセンス管理コスト削減、製品ご利用形態ニーズ多様化への対応を充実させることを目的として、従来の保守・サポート形態からより便利な、「サブスクリプションサービス」へ順次移行いたします(2016年4月1日~)。

価格は税込表示です

対象製品 初年度 1年 コンクリート打設管理システム サブスクリプション 無償 ¥88,000(税抜¥80,000) コンクリート打設管理システム サブスクリプションフローティング 無償 ¥123,200(税抜¥112,000)

アカデミー価格

教育機関の関係者、研究者、学生などの教育目的のご利用に向けて、アカデミーライセンスを提供しています。

アカデミー価格

-

価格は税込表示です

製品名 アカデミー価格 コンクリート打設管理システム ¥176,000(税抜¥160,000) バージョンアップ開発履歴

バージョンアップ開発履歴

-

■バージョンアップ、リビジョンアップ(無償保守)の主な内容を一覧にしています。

旧版改訂、リバイバル版リリース時などの場合にご参考ください。

コンクリート打設管理システム バージョン リリース日 主なバージョンアップ内容 1.0.0 25/10/28 - 新規リリース。

動作環境

動作環境

-

OS Windows 10 / 11 CPU インテル® Core i7 4 コア以上、 3.2GHz 以上 必要メモリ(OSも含む) 推奨 4GB RAM 以上 必要ディスク容量 インストールには約 500MB 以上

計算時は数 MB~数十 GB を必要とします。(出力画像の容量に依存します。)ディスプレイ(画面解像度) 1024×768以上推奨 備考 本製品は3次元グラフィックス処理のために OpenGL を使用していますので、OpenGLの機能をフルサポートしているカードが必要です。

製品購入/お問い合わせ窓口

製品購入/お問い合わせ窓口

-

■FORUM8 オーダーページで購入

製品購入 - オーダーページ にて、バージョンアップ・新規製品・各種サービスの御見積作成・申込・決済ができます。

クレジット利用や、分割払いシステムでの購入も可能です。

ご質問は、バージョンアップセンタ(vc@forum8.co.jp)までお気軽にお問い合わせ下さい。

画面サンプル

PDF出力例

▼RC床版疲労既設

サンプルデータ

( 9P, 51KB )

予定供用期間を50年とし、

荷重実態調査から得られた

基本荷重に対する

等価繰り返し回数、

詳細点検で得られた

その他データを用いた例

▼はりの疲労既設

サンプルデータ

( 5P, 31KB )

竣工後70年経過した

既設構造物(鉄道桁)の

劣化進行の予測を行った例

▼はりの疲労新設

サンプルデータ

( 5P, 30KB )

新設構造物(鉄道桁)の

劣化進行の予測を行った例

▼塩化物既設30年

サンプルデータ

( 6P, 51KB )

竣工後30年経過した

既設構造物について

詳細点検を行った例

▼塩化物既設45年

サンプルデータ

( 6P, 51KB )

竣工後45年経過した時点で

実施された詳細点検で

得られたデータを用いた例

▼塩化物新設サンプルデータ

( 6P, 38KB )

新設構造物の

劣化進行の予測を行った例

▼化学的侵食既設

サンプルデータ

( 6P, 31KB )

竣工後10年経過した時点で

実施された詳細点検で

得られたデータを用いた例

▼化学的侵食新設

サンプルデータ

( 5P, 27KB )

新設構造物の劣化進行の

予測を行った例

▼中性化既設サンプルデータ

( 6P, 28KB )

竣工後30年経過した

既設構造物について

詳細点検を行った例

▼中性化新設サンプルデータ

( 5P, 27KB )

新設構造物の

劣化進行の予測を行った例

1.維持管理編 考え方

- RC床版の累積疲労の照査は可能か?

-

床版の支間方向と支間直角方向を独立して照査することが可能で、永久荷重による応力度および変動荷重による応力度と繰返し回数が明らかであれば、「RCはりの疲労」の機能で累積疲労損傷度による照査が可能です。

- 補修と補強の違いは何か?

-

「コンクリートのひび割れ調査、補修・補強指針-2003-」において「補修」と「補強」はそれぞれ以下のように定義されています。

- 補修:

ひび割れの発生によって損なわれたコンクリート構造物の耐久性、防水性など、耐力以外の性能を回復させることを目的とする行為 - 補強:

ひび割れの発生によって損なわれたコンクリート構造物の耐力低下を回復させることを目的とする行為

- 補修:

- 短期的な荷重、長期的な荷重とは何か?

-

短期的な荷重とは構造物に一時的に作用する荷重で、建築構造物でいう「短期荷重」、土木構造物でいう「従荷重」から「温度変化の影響」を除いた荷重を指します。具体的には「地震の影響」と「風荷重」が相当します。

- ひび割れ原因の推定のみを行うことは可能か?

-

[中断]ボタンで中断することにより可能です。未設定の部分は報告書には含められません。

なお、複数の部位をひとつの調査としているとき、最後の部位以外で「補修・補強の要否判定」や「補強工法の選定」を飛ばして、次の部位の「ひび割れ原因推定」を始めるときは[スキップ]ボタンを利用してください。 - 安全係数等の係数を複数与えて照査することはできるか?

-

乾燥しにくい環境か乾燥しやすい環境か、部位が上面か否かなどの条件により安全係数等が異なってきますが、本プログラムでは同一構造物においては使用されるコンクリートの品質は同一であると考え、厳しい条件で照査することを標準としており、安全係数等の係数は照査対象項目に対して一つだけ設定できるようにしています。

- 配合設計において、セメント(結合材)水比とコンクリートの圧縮強度の関係を設定することとしているが、この式における定数aおよびbはどのように与えればよいか。

-

[施工編]の解説では、上記に関し以下のように記述されています。

「コンクリートの圧縮強度は、ある範囲では、式(6.4.2)に示されるように、セメント(結合材)水比と直線関係にあることが知られている。この式における定数aおよびbは、セメントの種類や骨材の品質などによって相違するので、同一の品質について十分な資料がない場合には、試験によってこれらを定める必要がある。その場合は、適切と思われる範囲内で3種以上の異なった水セメント(結合材)比を用いたコンクリートについて試験して定めるのがよい。試験における誤差を小さくするため、試験値は2バッチ以上のコンクリートから造った供試体における平均値をとるのが望ましい。」したがって、十分な資料を有しない場合には、基本的には試験により定数を定めることとなります。 - 維持管理支援ツールとしてどういった場面での使用を想定しているのか?

-

同示方書の主旨より、「新たに建設される構造物」を対象として、構造性能照査編や耐震性能照査編によって設計された構造物が、径時変化により生じる現象を許容できるかの検討(耐久性照査)を行うものと考えております。

よって、本来施工に当たって照査すべき事項であり、「維持管理」とは少しずれるところが有るかもしれませんが、以下のことを考慮して維持管理支援ツールの一つとして位置付けています。- 施工編に基づいた照査をクリアしているならば、施工が多少困難であり初期コストが掛かったとしても、施工後の維持管理費を抑えることができるであろうと予測されること。

- 既設の構造物において水結合材比が推定できれば、施工編に基づく照査により当該構造物の維持管理の必要性の程度をある程度予測することができること。

- 適用できる構造物の制限は?

-

RC構造物のみです。

疲労については、床版、または、はり構造に限定されています。

それ以外の劣化要因については、特定の構造を想定してはいません。 - 地域特性、自然環境などの外部環境を考慮できるか?

-

対象とする劣化要因によります。

例えば、塩害の場合は、検討パラメータに表面の塩化物イオン濃度がありますが、これは自然環境によって定まってくるものですので、考慮できると言えます。 疲労の場合は、検討パラメータに該当するものがありませんので、考慮できません。 - 塩害に対する照査におけるひび割れはどのようなひび割れを対象としているのか?

-

「構造性能照査編」で取り扱われている曲げひび割れが対象です。

- 塩化物イオンの拡散係数はどのように設定すれば良いか?

-

塩化物イオンの拡散係数の予測値は試験結果等によって求めるのが原則ですが、データが無い場合には「施工編 6章」に示されている推定式を用いて推定するものやむを得ないと考えます。

特性値は予測値を用いて6章に示されている性能照査を満足するように定めます。この特性値から設計値を求め、塩化物イオン濃度を求めて照査します。

なお、コンクリート構造物表面の塩化物イオン濃度が0の場合は、塩化物イオンの侵入がありませんので鋼材面の塩化物イオン濃度は0となります。

汀線より1km以上離れた位置での塩化物イオン濃度を推定する方法は持ち合わせておりません。悪しからずご了承ください。 - 許容ひび割れ幅はどのように考えて入力すればよいか、教えてほしい。

-

かぶりに所定の係数を乗じて得られる許容ひび割れ幅そのものを入力して下さい。

2.ひび割れ調査編 考え方

3.施工編 操作

4.入力

>> サポートページ コンクリートの維持管理支援ツール(維持管理編) Q&A集

LOADING