▲「図面」表示モード

|

もちろん、レンダリング関係の機能も大幅に進化しています。その1つが「GPUレイトレーシング」機能です。これまで透明体の屈折や反射、大域照明などの高度な表現のレンダリングには時間がかかっていましたが、これをリアルタイムで確認できるようになったのです。

▲リアルタイムでレンダリングを確認できる「GPUレイトレーシング」機能(左)と従来の「パストレーシング」機能(右)

|

また、「AIノイズ除去機能」は、レンダリング時に発生する高周波ノイズという画面の荒れを効率的に除去するものです。この機能によって高品質なパースを短時間で簡単に得られるようになりました。

▲「AIノイズ除去機能」のオフ(左)とオン(右)の違い

|

こうした機能の進化にもかかわらず、価格は以前から据え置きです。初心者向けの「Basic」版が1万9800円(サブスクリプション1年目の価格。税別)、精度を追求するユー ザー向けの「Standard」版が4万8000円(同)、そしてプレゼン品質にこだわるCGユーザー向けの「Professional」が9万8000円(同)となっています。それぞれ2年目以降は半額以下で使えます。

このコーナーではしばしば、フォーラムエイトのソフト製品間におけるデータ連携のすごさを紹介しています。今回も新製品が増えていますが、Shade3D関係では自由な大きさの3Dモデルを作れる「3Dパラメトリックツール」からの3ds形式によるデータ入力や、IFC形式による双方向データ連携が追加されました。またShade3Dのオプション製品として、「BIM/CIM設計照査ツール」も登場しています。

▲フォーラムエイト製品群のデータ交換性を表した図。Shade3Dも既にこの中に組み込まれている

|

体験内容

7月1日の午前9時半から4時半まで、Zoomによるオンラインセミナー形式で「Shade3Dセミナー(応用編)」が開催されました。講師を務めたのは、フォーラムエイトShade開発グループの高橋慶考さん、Shade開発グループの御厨啓補さんです。

今回は建築ユーザーを対象とした1日がかりの「Shade3Dセミナー(応用編)」というだけあって、建物や街灯の3Dモデルをじっくりと作り込み、それをUC-win/Roadと連携させて、建築物を主役としてVRモデルを作るというカリキュラムでした。

当日のスケジュールは、冒頭の30分でShade3Dの最新情報、UC-win/Road、デジタルツイン作成用の新製品「F8VPS」の概要や機能説明を行いました。その後、Shade3Dを各参加者が操作しながら建物や街灯の3Dモデル作成を約3時間かけてじっくりと行い、最後にこれらの3DモデルをUC-win/Roadに読み込んで建築VR作品を作成するカリキュラムで進みました。

▲今回のセミナーでは、住宅(左)と街灯(右)をShade3Dでモデリングしていく

|

まずはShade3Dの画面上にあるコマンドやモデリング、レンダリングについての基本的な機能解説を行い、頭に入れた後、早速、建物の作成に取りかかります。

これまで2次元CADを使ってきたユーザーにもなじみやすいように、まずは建物の平面図を開き、ここから外壁や仕切り壁を立ち上げていきます。窓などの開口部は、「ブール演算」という方法を使って、壁をくりぬいて作成しました。

▲住宅の平面図

|

▲住宅の立面図

|

▲開口部は「ブール演算」でくりぬく

|

▲Shade3Dで3Dモデル化された建物

|

窓枠やサッシは、Shade3Dが持つ柔軟なモデリング機能を使って「自作」しました。こうした方法が使えると、3DCADパーツが提供されていない建材の3Dモデルも、自由自在に作れるというメリットがあります。

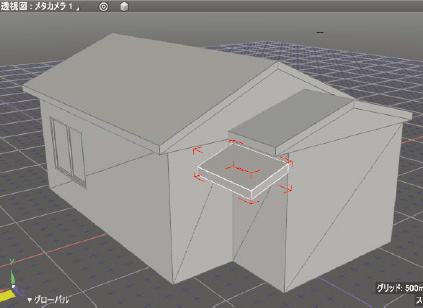

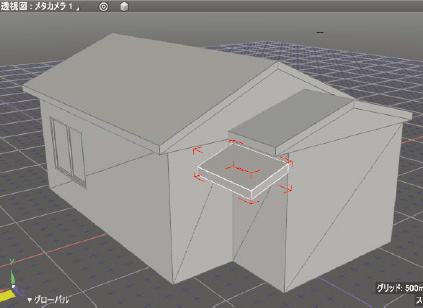

作例となった建物は、2つの屋根がかかっており、エントランスにはひさしが付いています。これらは建物の側面図の2D図面を読み込んで屋根の断面をトレースし、屋根の長さ方向に伸ばす方法で3Dモデル化していきました。こうした操作を通じて、2DCADユーザーも、3DCADを使う基本的な感覚が理解できそうです。

3Dの建物モデルが立ち上がったら、あとは窓枠やサッシ、ガラス、外壁、屋根などにそれぞれのテクスチャーを割り当てて、張り付けていきます。これで材質感のある建物の3Dモデルが完成しました。

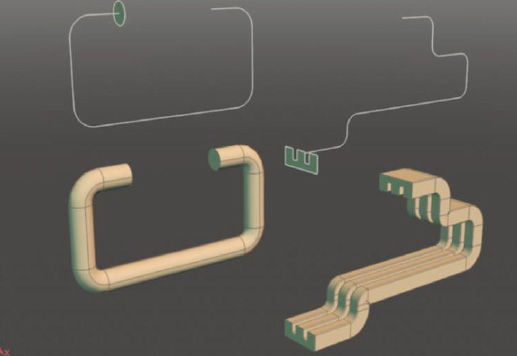

続いて、添景となる高さ4.9mの街灯の3Dモデルを製作しました。一見、シンプルな形ですが、円柱や回転体、スイープ、自由曲面といった3Dモデル作成の基本が詰め込まれています。

街灯の3Dモデルは下から上へと順に作っていきました。一番下の土台部分は「円柱」のパーツをもとに厚さや半径をツールパラメータに入力するとあっという間にできました。

その次の支柱は下が太く、上が細くなっています。これらは「円」の図形を上(Y軸)方向に引き延ばす「スイープ」という方法でモデリングしました。

最上部に載る灯具は、いくつかのテーパー形状やヘルメットのような曲面がかった屋根などを含む複雑な形になっています。これらは断面図を作り、軸方向に「回転」させる手法を使ってモデリングし、必要に応じて「スムーズ」機能を使って自然な曲面に仕上げました。

これまで各パーツの名前はすべて「サーフェス」でしたが、後の操作でわかりやすいようにするため「ライト」などに変更しました。その後、各部にテクスチャーを割り当てて街灯の3Dモデルは完成しました。

▲自作したサッシ窓の3Dモデル

|

▲材質感のある建物の3Dモデル

|

▲街灯の図面(左)と作成する3Dモデル(右)

|

この後、UC-win/Roadに建物と街灯の3Dモデルを読み込み、建築物を中心としたVR(仮想現実)モデルを作っていきます。以前のセミナーは土木構造物中心でしたが、今回は建築をテーマにしているため、室内の明かりや街灯の照明など、「光源」があるのが特徴です。その設定には、「色」「明度」「照射角」などがあるのが新しい体験でした。

今回の実習では街灯の3Dモデルを自作しましたが、UC-win/Roadには数千点にも及ぶ様々な3Dオブジェクトがあらかじめデータベースのように収録されており、飛行船から犬まで、たいていのものが用意されています。この実習では「樹木」のライブラリから、様々な木々を建物の外構部などに追加しました。

街並みのモデルが出来上がったあとは、UC-win/Roadの時刻や気象などを設定して、影や雲のある風景を作り、クルマから建物を見ながら街路を走行する運転シミュレーションや、通行人の視点から建物を見る歩行シミュレーションを行いました。

これで終わりではありません。今度はUC-win/Roadの街並み3Dモデルを、Shade3Dに再度、3ds形式で読み込み、本格的なレンダリングを行いました。最新版に搭載された「GPUレイトレーシング」や「AIノイズ除去」などの機能を使い、よりリアリティーの高いCGパースを作成することができました。

▲続いて、建物のモデルもUC-win/Roadに読み込み樹木やクルマなども配置した

|

▲UC-win/Roadの街並みに読み込んだ街灯の3Dモデルを点灯させたところ

|

▲UC-win/Road上でドライブシミュレーション

|

▲街並みの3DモデルをShade3Dに読み込み、

高画質のレンダリングを行った例

|

イエイリコメントと提案

今回のセミナーであらためて感じたのは、Shade3Dの汎用性の広さです。メガネから都市モデルまで、建築・土木を問わず扱えて、様々なBIM/CIMソフトやVRソフトとの連携できるShade3Dは、今後、業種間や職種間のデータ連携が進むと、欠かせない1本になりそうです。

●次号掲載予定

デジタル田園都市実現支援セミナー 2022年9月13日(火)

|