仮設構台の設計・3DCAD Ver.11

「構台」「路面覆工」及び「仮桟橋」の設計計算・図面作成プログラム

初版リリース:2002.08.30/最新Ver.リリース:2024.09.26

- Standard

- ¥437,800(税抜¥398,000)

- Lite

- ¥272,800(税抜¥248,000)

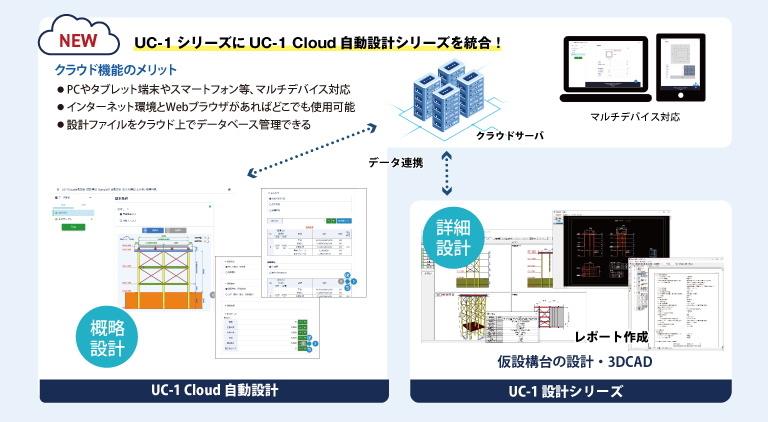

UC-1 Cloud 自動設計 仮設構台

仮設構台の設計・3DCADのライセンスに統合

WebAPとしてマルチプラットフォームでの利用が可能

初版リリース:2022.08.31/最新Ver.リリース:2024.09.26

Cloud

CAD統合

電子納品

SXF3.1

3D PDF

本製品のライセンスにて、PCやタブレット端末等でUC-1 Cloud 自動設計 仮設構台を無償で利用することが可能です。

フローティングライセンスの場合、端末の種類を問わずブラウザでご利用いただけます。

プログラム概要

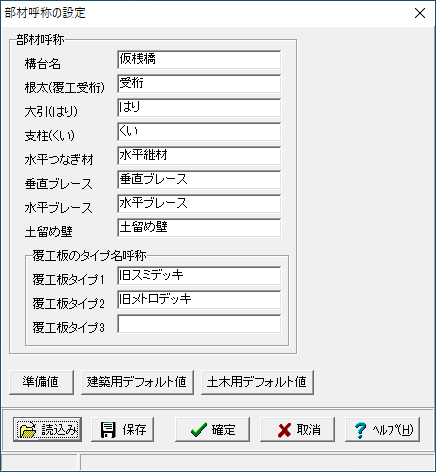

「構台」(建築系での呼称)および「路面覆工」「仮桟橋」(土木系での呼称)の設計計算が可能です。

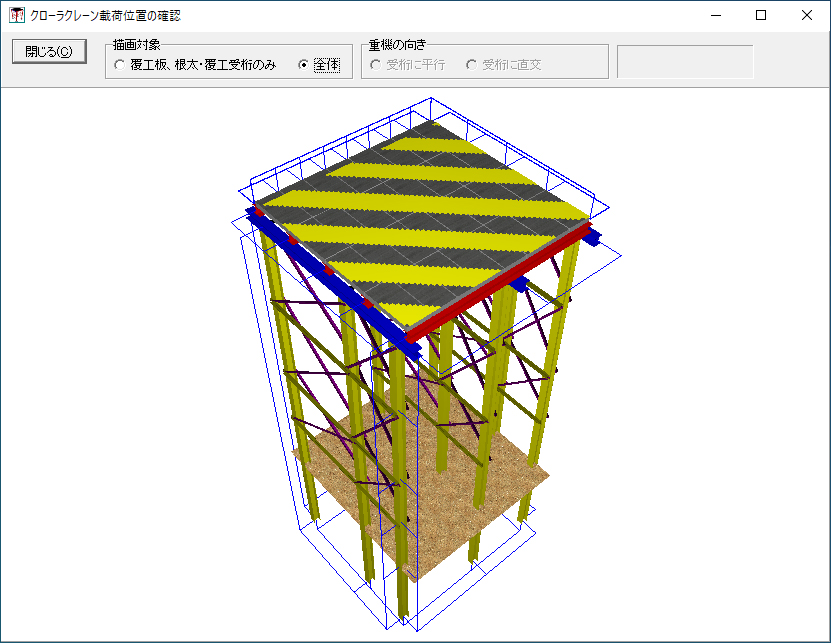

各種荷重(トラック、クローラクレーン、トラッククレーン)は、基準値または登録値が使用でき、設計項目として、(1)覆工板の設計、(2)部材の設計[根太(覆工受板)の設計、大引(はり)の設計、支柱の設計、杭の支持力、水平つなぎ材の設計、垂直・水平ブレースの設計、接合部の設計、土留め壁の設計(鉛直力のみ)が行えます。

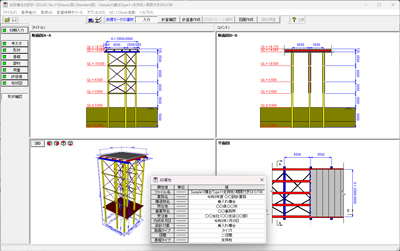

仮設工図(仮設構台、仮桟橋)のCAD作図に対応、覆工板、根太(覆工受桁)、大引(はり)、支柱(くい)、水平つなぎ材、垂直ブレース・水平ブレース、横継ぎ材の作図を行います。

| 機 能 | Lite | Standard |

| 乗入れ構台・仮桟橋 | ○ | ○ |

| 路面覆工 | ○ | ○ |

| 杭基礎の検討(支持杭、摩擦杭) | ○ | ○ |

| コンクリート基礎の検討 | ○ | ○ |

| 補強桁の検討(トラッククレーン荷重載荷時) | ○ | ○ |

| 影響線解析ツール | ○ | ○ |

| 図面生成 ※1 | ○ | ○ |

| 敷桁の検討 ※2 | - | ○ |

| 鋼管杭の検討 | - | ○ |

| 2次元フレーム解析 ※3 | - | ○ |

| 鉄道標準(令和3年) | - | ○ |

※1)鋼管杭、敷桁は未対応

※2)支柱部材H形鋼の場合のみ設定可能

※3)乗入れ構台でタイプI(幅員と受桁が直行)の支持杭(H形鋼)、幅員方向のみ検討可能

Ver.11.0.0 改訂内容<2024年9月26日リリース>

<Standard>

- 「鉄道標準(令和3年8月)」に対応。

- 2次元フレーム解析で垂直ブレースの段ごとの有無に対応。

<Lite>

- 「UC-1 Cloud 自動設計 仮設構台」とのライセンス連携に対応。

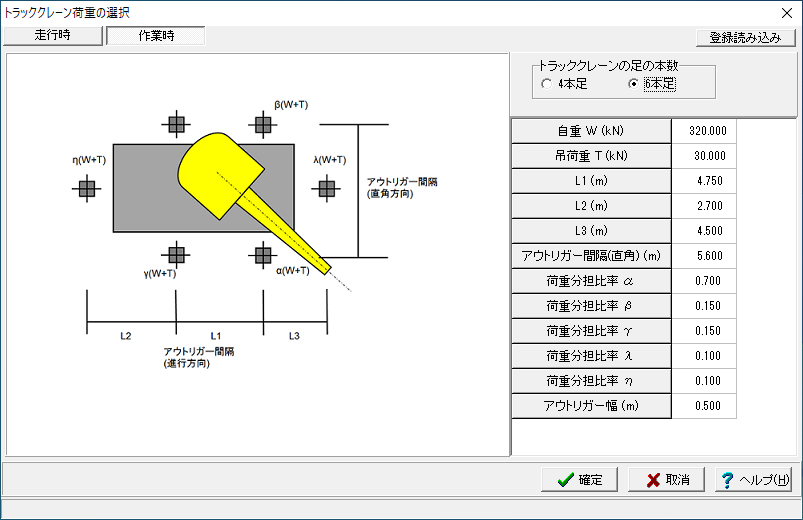

- トラッククレーン作業時におけるアウトリガー載荷方法の分布荷重扱いに対応。

関連情報

- ◆新製品紹介

- UC-1・UC-1 Cloud 統合版 仮設構台の設計・3DCAD Ver.11(Up&Coming '24 秋の号掲載)

- ◆開発中製品情報

- UC-1製品に無償統合 クラウド自動設計機能の展開 (Up&Coming '24 新年号)

プログラムの機能と特長

機能 (Standard版)

-

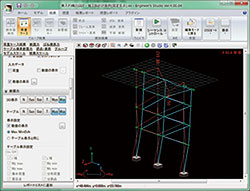

2次元フレーム解析

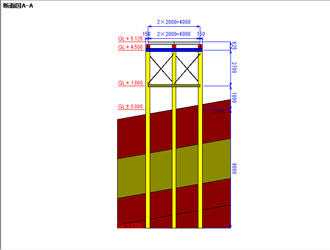

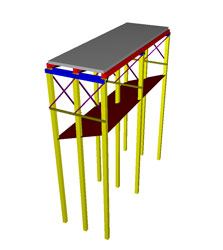

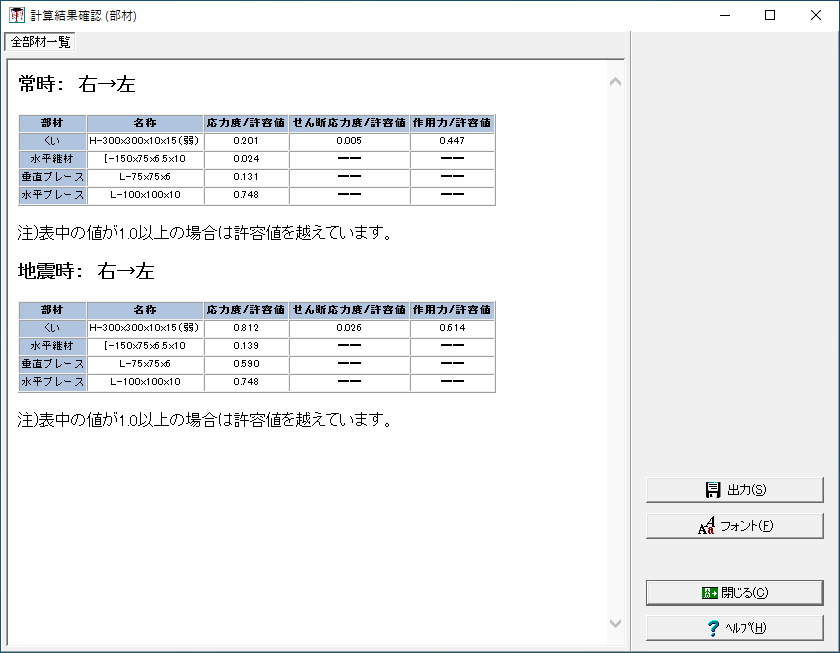

覆工板、根太を除いた大引、構台支柱、垂直ブレース、水平つなぎを対象に1構面を2次元でモデル化し、フレーム解析結果を用いて、構台支柱以降の部材の算定を行うことが可能です。

モデル化に際し、各部材の重量を考慮する必要がありますが、それらは形状と鋼材種類から自動計算され、死荷重として載荷されます。モデル化したデータは(*.es)ファイルで出力することができ、『Engineer's Studio®』を利用することで、より発展的な解析を行うことができます。

傾斜地盤の考慮を行うことが可能です。

斜面上の仮設構台に対応するために、傾斜地盤に沿って、地盤ばねを設置するようにフレームモデルを作成しております。

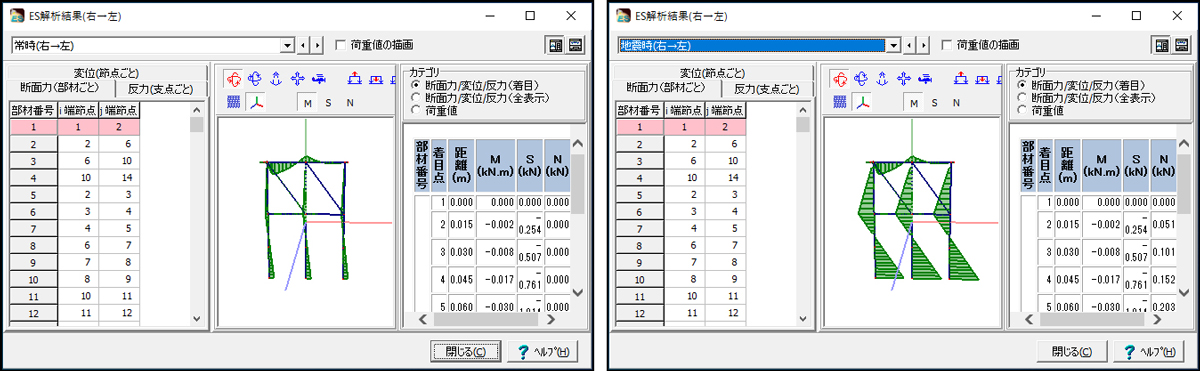

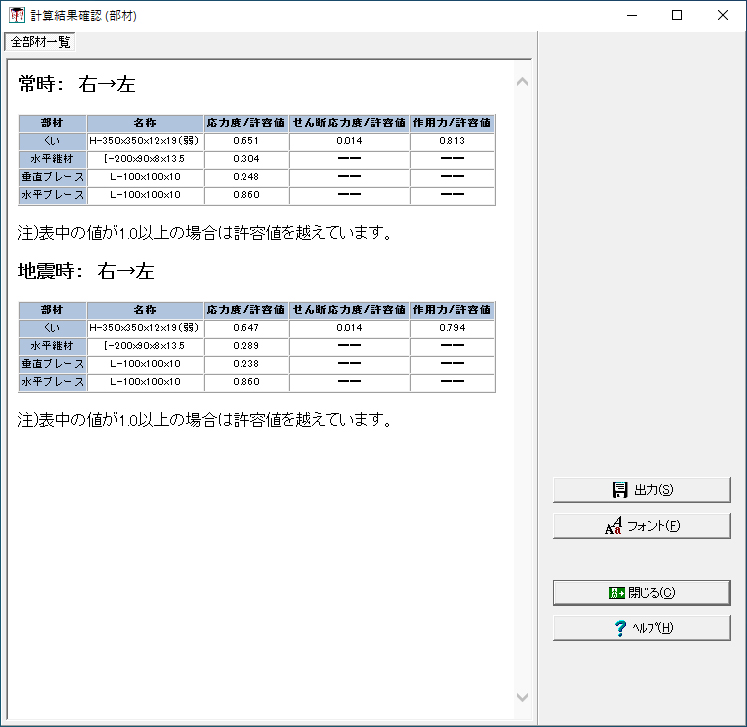

地震時の検討

フレーム解析を用いて、「仮橋」の地震時の影響を考慮することが可能です。

地震時の検討では、下表のように考慮する作用力が異なります。

地震時慣性力は、プログラム内部で計算している固定荷重の値と、指定された設計水平震度を用いて自動計算し、部材に載荷します。基本的には活荷重に起因する慣性力は考慮しなくて良いものとされておりますが、本製品では設定に応じて重機の重量に起因する慣性力についても考慮することができます。

荷重 常時 地震時 部材の固定荷重(死荷重) ○ ○ 橋面死荷重(左右) ○ ○ 群集荷重 ○ × 重機の鉛直方向作用力 ○ ○※ 水平成分(水平係数による) ○ × 部材の固定荷重に起因する慣性力 × ○ 重機の重量に起因する慣性力 × ○※ 任意鉛直荷重 ○ ○※ 任意水平荷重 ○ ○ ▲考慮する作用力(※は任意設定可能)

下図は常時と地震時の解析結果を並べたものですが、地震時は常時と比べ、水平力の影響が大きく出ていることがわかります。

また、「解析条件」画面で検討方向を"両方向"とした場合に、(左→右)、(右→左)の各方向について解析し、計算結果を表示することができます。

機能 (Lite版)

-

- 仮設構台(乗入れ構台、路面覆工)の設計計算のほとんど全てをカバー、建築・土木の両分野の規準に対応しています。

- 各部材の応力が最大となる載荷状態をプログラムで計算します。

- 各部材の使用材料の自動決定機能があり、効率的な設計が行えます。また、各部材ごとに入力を変更し再計算することが可能で、使用材料を指定する事も可能です。

- 主な活荷重(自動車荷重、建設用重機荷重)として、トラック荷重、トラッククレーン荷重、クローラ荷重(線荷重扱い、または、分布荷重扱い)をサポートしています。これらの活荷重において、一般に使用される機種について、内部に値を持っている他、荷重を登録する事により、任意の機種についての検討を行なう事ができます。群集荷重を各重機荷重における非載荷幅区間に考慮することもできます。

- 覆工板は、2m/3mに対応。それぞれの支間の覆工板について、載荷荷重を考慮するか、考慮しないかを指定する事が出来ます。(4.0m覆工板については、「形状入力および下部構造の設計計算」に対応)

- 根太(覆工受桁)、大引(はり)の設計では、トラック、クローラクレーン作業時、トラッククレーンの荷重の橋軸直角方向並びに橋軸方向の載荷制限範囲を指定する事ができます。

- たわみの計算で、活荷重が一個載荷された場合に集中荷重扱いのたわみ計算に対応、また、活荷重以外に、死荷重の考慮が可能。

- 支柱(くい)基礎として、支持杭とコンクリート基礎を検討することが可能です。

- 支柱の計算で、有限長の扱い(地方建設局土木工事設計便覧による簡易法)に対応。

- 各部材断面は、載荷荷重の種類及び載荷状態により、自動決定し、その載荷状態の計算結果を説明図入りで出力します。特定の載荷荷重に着目したい場合は、他の載荷荷重について載荷なしとするか、各荷重の登録の項で分担率を指定する事で可能です。

- 水平継材の接合部照査、水平ブレース材の部材照査・接合部照査に対応しています。

- 仮設形式が「路面覆工」の場合に、UC-1「土留め工の設計・3DCAD」の入力データ(*.F8L)を作成することができます。

- 衝撃係数の考慮に対応。

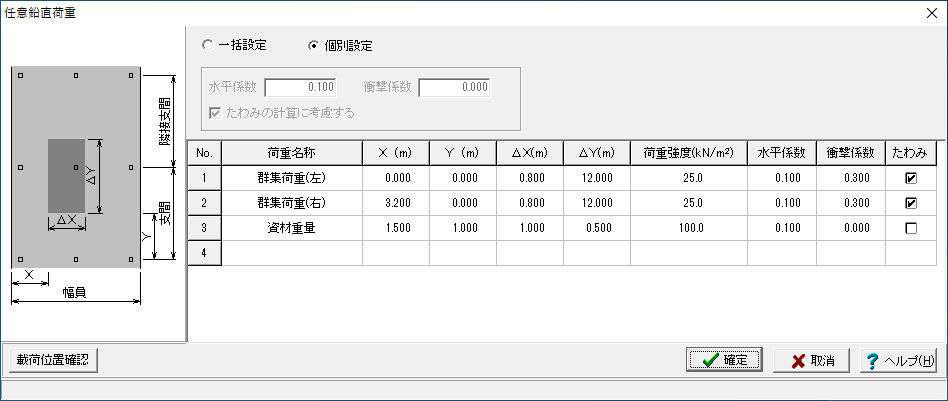

- 固定荷重とは別の水平係数の設定に対応。

- たわみの計算に考慮する設定を追加。

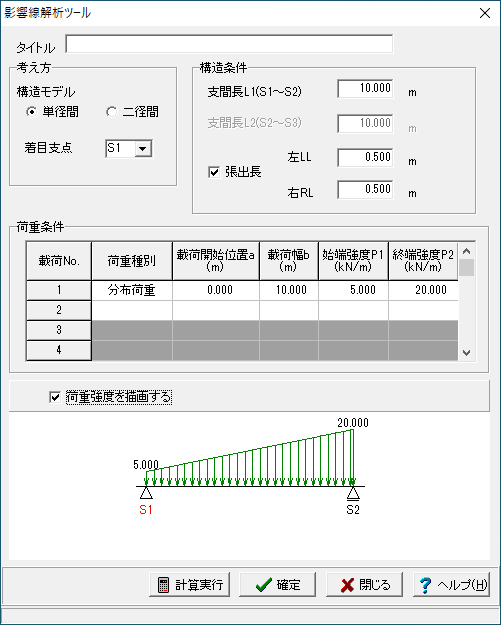

影響線解析ツール

計算書に出力されている構造、並びに載荷状態を入力することで、算出過程の内訳を生成し計算書出力を行いますので、これによって設計者の側で反力値の検証を行うことができます。

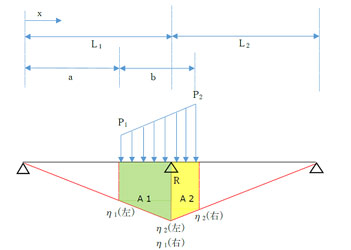

任意分布荷重

任意荷重に対して以下のような機能に対応しています。

これにより、たとえば従来は重機と同時載荷でしか考慮できなかった群集荷重を、任意鉛直荷重として設定することによって、重機なしの単独載荷での設計が可能となる等、より多彩なケースに対応した設計が可能です。

「乗入れ構台設計・施工指針(H26)」対応について

-

- 支柱くいの曲げモーメント計算方法として、弾性支承梁モデルが追加。

- 山留切ばり支柱としても利用する場合の考え方。

- 支柱くいが埋め込み杭の場合のセメントミルク強度の検討。

- 支柱くいの載荷荷重による軸力に、大引せん断力の最大値と等しい値を用いるようになりました。 ただし、現在張出し部分に重機が載荷する場合の、重機の載荷位置の再計算には対応しておりません。

- 支柱くいの水平力に固定荷重分を含めないようになりました。

- 支柱くいの支持力検討方法が変更されました。

- 大引接合部の設計で使用する水平力が変更されました。

- 許容応力度の計算に用いるF値の値が変更されました。

「期限付き構造物の設計・施工マニュアル・同解説-乗入れ構台-(S61)」との相違点は以下の通りです。

新たな考え方

旧基準との相違点

適用範囲

-

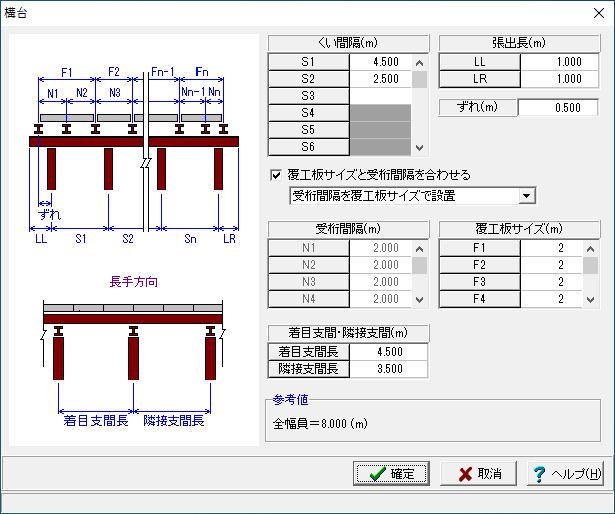

- 根太(覆工受桁)間隔 : 0.001m~30.000m

- 根太(覆工受桁)本数 : 2本~50本

- 覆工板配置枚数 : 1~29枚

- 支柱杭本数 : 2~21本

- 支柱杭間隔 : 0.5m~35.0m(橋軸方向)

- 幅員 : 2.0m~27.0m(横断方向)

- 構台高さ方向段数 : 1段~20段

- 構台高さ間隔 : 0.1~15.0m ※垂直ブレースのない形状(水平つなぎ材のみ設置)に対応

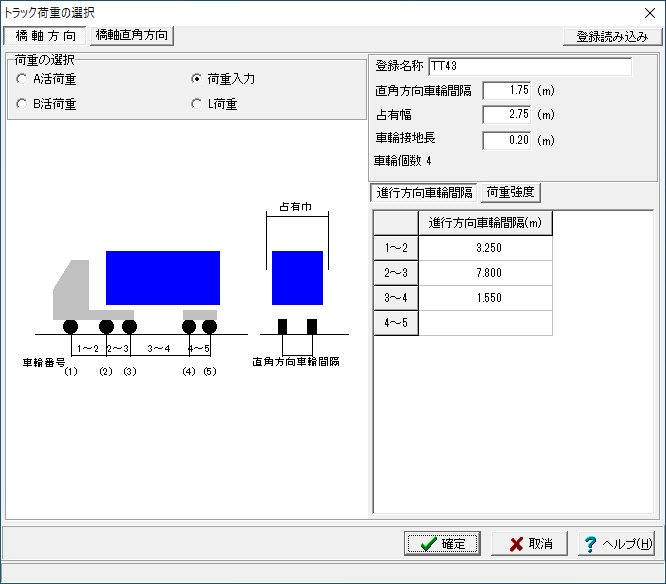

- トラック荷重 : TT43・T25・T20・T14・生コン車(3or5立方メートル)・残土トラック

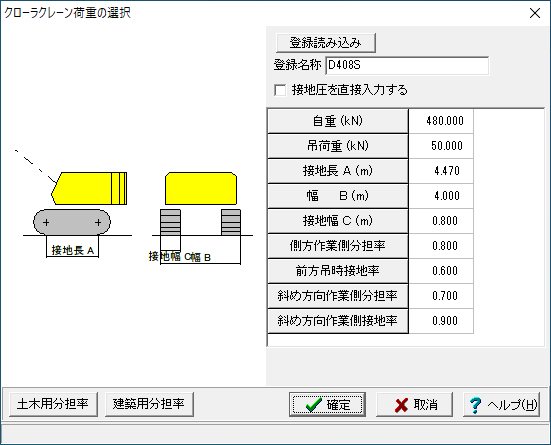

- クローラクレーン荷重 : D408S・P&H440S・P&H335AS・P&H325

- トラック(ラフター)クレーン荷重 : NK-300・NK-350・ラフタ-20t・ラフタ-25t・ラフタ-40t

構造形式

載荷荷重

上記の他、登録した荷重を使用可能。

使用部材

覆工板・根太(覆工受桁)・大引(はり)・支柱(くい)・水平つなぎ材・水平ブレース・垂直ブレースについて設計計算を行ないます。

トラック(ラフター)クレーン作業時に、覆工板では強度が不足する場合、補強桁の検討が可能です。

大引(はり)についてはH鋼を使用するか、片溝形鋼を使用するか指定する事ができます。

任意の部材も登録することができます。メトロデッキの設計も可能です。

各部材の載荷荷重の載荷状態

各部材「覆工板、根太(覆工受桁)、大引(はり)、支柱(くい)」についての載荷荷重は、次の7通りの載荷状態が可能です。

自動車荷重

クローラクレーン作業時(前方吊)

クローラクレーン作業時(側方吊)

クローラクレーン作業時(斜方吊)

クローラクレーン走行時

トラッククレーン走行時

トラッククレーン作業時

また、載荷状態の全方向「根太(覆工受桁)に平行、根太(覆工受桁)に直交」に対応しています。

図面作成

-

- 作図対象:覆工板・根太(覆工受桁)・大引(はり)・支柱(くい)・水平つなぎ材・垂直ブレース・水平ブレース・横継ぎ材・コンクリート基礎のアンカーボルト取付け詳細図

- 作図内容:幅員方向断面図 ・幅員直角方向断面図 ・平面図・設計条件表 ・柱状図

- 主要部材数量表・・・対象部材:覆工版、根太(覆工受桁)、大引(はり)、支柱(くい) 覆工版は合計面積、根太・大引・支柱は鋼材長を算出します。

- 数量計算内訳書の印刷に対応

- 以下の基準に従った属性(線属性・レイヤ属性など)で図面の作成が行えます。

- 国土交通省「CAD製図基準(案)」平成16年6月版

- 日本道路公団「調査等業務の電子納品要領(案)」平成17年4月版

仮設工図(仮設構台、仮桟橋)の図面生成に対応。

※敷桁、鋼管杭は図面未対応

設計調書出力

-

予め用意してあるテンプレートを用いて、設計条件、図、計算結果等を自動的に反映した設計調書の出力に対応しています。

※設計調書の出力は、当製品と別に「調表出力ライブラリ Ver.2」をインストールする必要があります(本プログラムのみでは動作いたしません)。

適用基準及び参考文献

- 適用基準

-

(一社)日本建築学会 乗入れ構台設計・施工指針 平成26年11月

山留め設計施工指針 平成14年2月

期限付き構造物の設計・施工マニュアル・同解説-乗入れ構台- 昭和61年12月(公社)日本道路協会 道路土工・仮設構造物工指針 平成11年3月

道路橋示方書・同解説(共通編・下部構造編) 平成24年3月(公財)鉄道総合技術研究所 鉄道構造物等設計標準・同解説 トンネル・開削編 令和3年8月

鉄道構造物等設計標準・同解説 開削トンネル 平成13年3月東・中・西日本高速道路(株) 設計要領第二集 平成18年4月 国土交通省 BIM/CIM基準要領 3次元モデル成果物作成要領(案) 令和3年3月 その他 仮設構造物設計要領 平成15年5月 首都高速道路公団

- 参考文献

-

- 道路橋示方書・同解説(共通編、鋼橋編) 平成24年3月 (公社)日本道路協会

- 設計便覧(案) 第1編 共通編 第2章 仮設構造物 平成24年4月 国土交通省近畿地方整備局

- 鋼構造設計規準 第2版 1973年5月 (社)日本建築学会

- 共同溝設計指針 昭和61年3月 (公社)日本道路協会

- 設計マニュアル 第4巻 仮設構造物編 2004年 東日本旅客鉄道(株)

- 雑誌「道路」 1999年5月 (社)日本道路協会

- 建築基礎構造物設計指針 2003年2月 (社)日本建築学会

- 疑問に答える路面覆工・仮桟橋の設計・施工ノウハウ 2004年4月 近代図書

- 設計要領第二集 平成12年1月 日本道路公団

プログラム概要

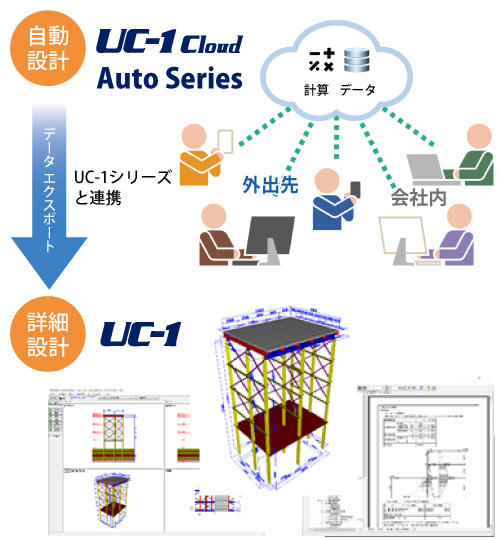

本製品はWebアプリのためインストールの必要がなく、インターネットに接続できる環境があれば、PCやタブレット端末やスマートフォン等、デバイスを選ばず主要な Webブラウザで気軽に利用することが出来ます。さらにユーザアカウント毎に環境が用意されるため、別々の端末でも同様の設定やサービスが利用できます。

例えば、会社のPCで作成したデータを、外出先ではタブレット端末やスマートフォンで利用でき、複数の作業者が共同で編集を行うなど、高い利便性を実現します。

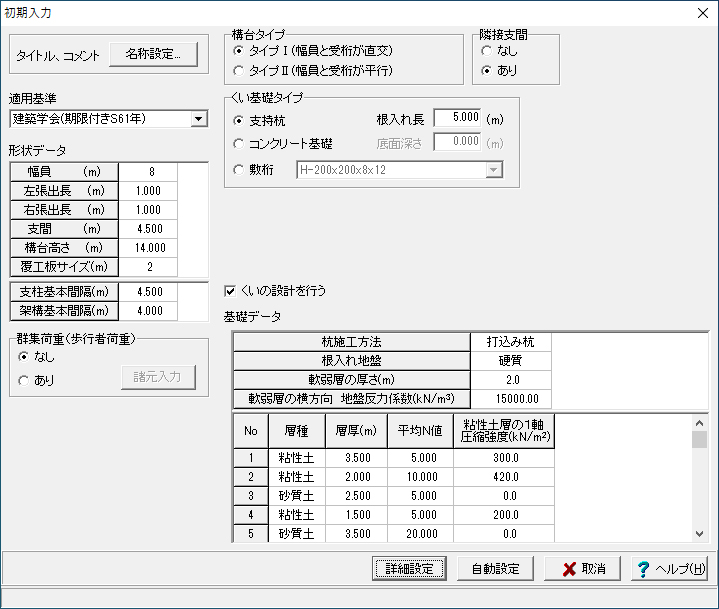

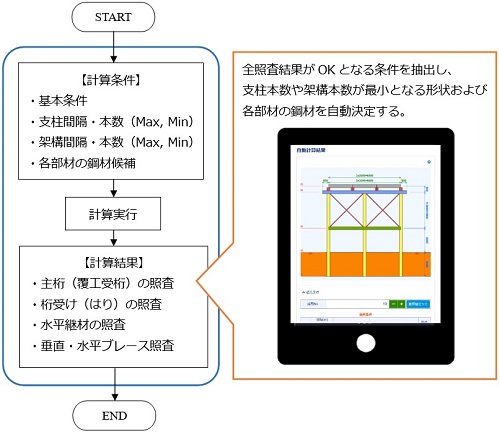

- 最小限の基本条件と支柱条件(間隔・本数)、架構条件(間隔・本数)、計算対象とする各部材の鋼材候補などを設定可能。

- 支柱や架構の検討範囲(最小間隔、最大間隔)を指定し、最も鋼材が少ない配置条件を自動選定。

- 一度の計算で、指定した支柱や架構の最小間隔(本数)から最大間隔(本数)まで全ての結果を確認

- 各部材については登録されている鋼材の全て、または任意に複数の候補を選択することが可能。

- 自動設計後に指定した計算条件についてUC-1「仮設構台の設計・3DCAD」データファイル(*.F8K)をエクスポート可能。

自動設計シリーズ Auto Series 共通機能

自動設計シリーズ Auto Series 共通機能

- Webアプリケーション ソフトウェアのインストール必要なし

- ユーザアカウント毎の環境 別々の端末でも同様の設定やサービスが利用可能

- 高い利便性 会社のPCで作成したデータを、外出先ではタブレット端末スマートフォン利用とさまざまなシーンで利用複数の作業者が共同で編集可能

- 最小限の入力 タブレットやスマートフォン端末といった比較的小さな画面での利用を想定し、入力項目を最小限に抑え、少ない入力で概略的な計算が行えるよう対応

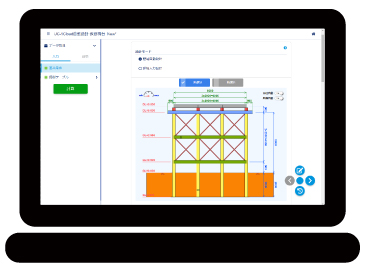

- レスポンシブなインターフェース PCやタブレット等のマルチデバイス、マルチブラウザで快適に利用

インターネット環境があれば、PCやタブレット端末やスマートフォン等、 デバイスを選ばず主要なWebブラウザで使用可能

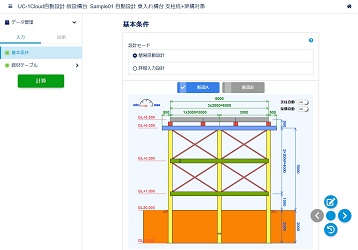

▲入力インターフェース

関連情報

- ◆新製品情報

- UC-1 Cloud 自動設計 仮設構台 (Up&Coming '22 秋の号)

- ◆開発中製品情報

- UC-1製品に無償統合 クラウド自動設計機能の展開 (Up&Coming '24 新年号)NEW

- ◆フォーラムエイト クラウド劇場

- UC-1シリーズにクラウド自動設計を無償統合! (Up&Coming '24 新年号)NEW

プログラムの機能と特長

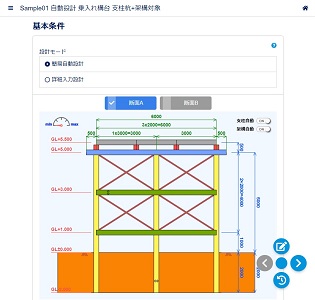

シンプルな入力

-

タブレットやスマートフォン端末といった比較的小さな画面での利用を想定し、入力項目を最小限に抑え、少ない入力で概略的な計算が行えるよう対応しました。操作についても、PCやタブレット等のマルチデバイス、マルチブラウザで快適に利用できるようレスポンシブなインターフェースを用意しています。

自動設計を強力サポート

-

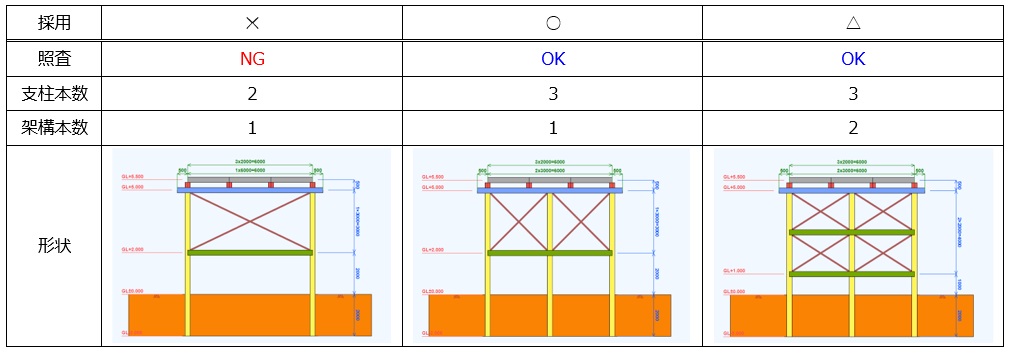

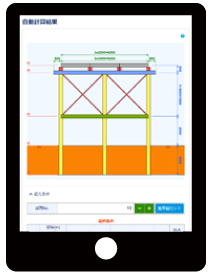

UC-1「仮設構台の設計・3DCAD」では、形状を入力し、その形状に対して各部材の鋼材などを決定しますが、本製品の自動設計では、下図に示したように、最小限の基本条件と支柱条件(間隔・本数)、架構条件(間隔・本数)、計算対象とする各部材の鋼材候補などを設定します。計算実行すると、全検討ケースの中から全ての照査結果がOK となる結果を抽出し、さらに支柱や架構本数が最小となる形状や鋼材候補の条件を満たしたケースを選定できます。本製品では一度の計算で、指定した支柱や架構の最小間隔(本数)から最大間隔(本数)まで全ての結果を確認できますので、より効率的な検討が可能です。支柱条件と架構条件は同時に自動設計の対象とすることができ、架構については設置しない(0本)といった条件も候補にすることができます。各部材については登録されている鋼材の全てを計算対象とすることもできますし、全鋼材の中から任意に複数の候補を選択することもできます。

計算仕様

-

本製品の基本的な計算仕様は下記表のとおりです。形式は「乗入れ構台、仮桟橋」および「路面覆工」に対応しております。「路面覆工」は両端に壁体がある構造となりますが、二径間の場合は両壁体の中間部に支柱がある形式となりますので、支柱部については自動設計の対象とすることができます。

適用基準

- 建築学会(平成26年)

- 土木(道示、首公、仮設指針)

対応形式

- 乗入れ構台、仮桟橋

- 路面覆工

構台タイプ

- タイプⅠ(幅員と主桁が直交)

壁体(路面覆工)

- 鋼矢板

- 親杭横矢板

計算内容

- 主桁(覆工受桁)の照査

- 桁受け(はり)の照査

- 水平継材の照査

- 垂直・水平ブレースの照査

その他

- 「仮設構台の設計・3DCAD」データファイル(*.F8K)のエクスポート機能

UC-1 CloudのクラウドサービスにおけるSLA(サービス品質保証)

SLA明示項目

-

- 重大障害時の代替手段

運用サーバは東京と沖縄の二か所のデータセンターで稼働しておりますが、いずれか一方で障害が発生した場合は、残る一方に運用を切り替えます。

その際には、DNSのレコードを変更しサービスのURLの接続先をバックアップサーバのものに書き換えて対応します。 - サービス時間

24時間

- 平均復旧時間

下記を考慮して、約3~7時間程度

- バックアップサーバ側での更新データ(ファイル、データベース)の本サーバへのマージ

- DNS設定の復元

- サービス稼働率

99.9 %

<稼働率の定義>

稼働率は、以下の計算式に基づいて算出するものとします。

月間稼働率=(月間総稼動時間-ダウンタイム)/月間総稼動時間×100

- 月間総稼動時間

720時間(30日)として計測します。 - ダウンタイムの考え方

ダウンタイムとは、本サービスにおいてサーバエラーによりお客様が本サービスを利用できない時間が10分以上続く状態とします。

ダウンタイムは、サーバ側のエラー率に基づいて計測します。

なお、メンテナンスに伴うサービスの停止はダウンタイムとみなさず、ダウンタイムとして計測しません。

これらの予定されたサービス停止については、停止期間5日前に予めお客様に通知します。

- 月間総稼動時間

- サポート時間帯

電話サポートは、当社営業時間内(9:00~17:30)

- バックアップの方法

市販のサーバ向けバックアップソフトを使用し、ユーザのファイルを格納する保存領域を同セグメント内に設置したNAS上に、アーカイブとして一定期間おきに保存します。

また、データベースについてはデータベースエンジン標準のバックアップ機能を利用し、同じくNAS上に一定期間おきにフルバックアップファイルを保存します。 - バックアップデータの保存期間

1週間

- オンライン応答時間

3秒以下

- ログの取得

HTTPアクセスログおよび、アプリケーションの認証ログを保存します。

認証ログには以下の情報を保存し、将来的にユーザがアプリケーションを利用した時間等の集計を行える機能の提供を想定しています。

- 接続元IP

- 製品情報

- 時刻

- 認証種別(認証 or 開放)

- 認証結果

- アクセス先のURL

- 障害通知プロセス

監視ソフトウェアを使い、ウエブサイトへのアクセスとサーバの状況を監視しています。不正な状況が発見される場合、管理者に自動的に通知されます。

障害内容はユーザー情報ページに掲載します。特定のユーザーに固有の障害が発生している場合はメールにて連絡します。 - サービス解約時にデータやAPが削除されたことを証明する方法

現状では、アプリケーションの利用が行えなくなるのみで、データを削除した旨の自動通知(メール)は発行していませんが、利用者が希望した際にはデータを確実に削除した旨の通知(メール)を発行します。

- 解約時の違約金の有無

無

- SLAの変更の可否

可能

- 重大障害時の代替手段

※ 2021年4月からの消費税総額表示義務化に伴い、価格表記を「税抜」から「税込」へ移行いたします。

製品価格

本体価格

-

価格は税込表示です

■本体価格

製品名 価 格 仮設構台の設計・3DCAD Ver.11 Standard ¥437,800(税抜 ¥398,000) 仮設構台の設計・3DCAD Ver.11 Lite ¥272,800(税抜 ¥248,000) ■フローティングライセンス価格

本体価格の40%を追加いただくことで、誰でも、どこでも、どのPCでも製品の利用が可能となります。

製品名 価 格 仮設構台の設計・3DCAD Ver.11 Standard ¥175,120(税抜 ¥159,200) 仮設構台の設計・3DCAD Ver.11 Lite ¥109,120(税抜 ¥99,200)

グレードアップ

グレードアップ価格

-

価格は税込表示です

プログラム名 対象製品 価格/種別 備考 仮設構台の設計・3DCAD Ver.11 Standard 仮設構台の設計・3DCAD Ver.11 Lite ¥198,000

(税抜 ¥180,000)グレードアップ - サブスクリプションサービス 契約価格

サブスクリプションサービス 契約価格

-

■サポート内容

・バージョンアップ無償提供 ・電話問合せテクニカルサポート

・問合せサポート(電子メール、FAX) ・ダウンロードサービス ・保守情報配信サービス

※ライセンス管理コスト削減、製品ご利用形態ニーズ多様化への対応を充実させることを目的として、従来の保守・サポート形態からより便利な、「サブスクリプションサービス」へ順次移行いたします(2016年4月1日~)。

価格は税込表示です

対象製品 初年度 1年 サブスクリプション(仮設構台の設計・3DCAD Ver.11 Standard) 無償 ¥175,120(税抜 ¥159,200) サブスクリプション(仮設構台の設計・3DCAD Ver.11 Lite) ¥109,120(税抜 ¥99,200) サブスクリプション(仮設構台の設計・3DCAD Ver.11 Standard フローティング) ¥245,168(税抜 ¥222,880) サブスクリプション(仮設構台の設計・3DCAD Ver.11 Lite フローティング) ¥152,768(税抜 ¥138,880)

レンタルライセンス/レンタルフローティングライセンス価格

■レンタルライセンス:短期間での利用により、低廉な価格でのライセンス利用が可能

■レンタルフローティングライセンス:ライセンスの認証をWeb経由で受ければ、誰でも、どこでも、どのPCでも製品の利用が可能

■レンタルアクセス:既に購入済みの製品の利用ライセンス数を増やす事が可能です。事前契約により、レンタルライセンス期間(1ヵ月~3ヵ月)の単位で自動的にライセンスが付与されます。利用実績に応じて後日請求いたします。事前申込価格として、レンタルライセンス価格の15%引きとなります。ユーザ情報ページにてお申込みいただけます。

※サービス強化、利便性向上を図る目的で「レンタルライセンス/レンタルフローティングライセンス」を2007年9月3日より提供を開始しました。

※レンタルライセンス/レンタルフローティングライセンス開始後の期間変更は出来ません。期間延長の場合は再申込となります。

レンタルライセンス/レンタルフローティングライセンス

-

価格は税込表示です

■レンタルライセンス

対象製品 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 仮設構台の設計・3DCAD Ver.11 Standard ¥197,010 ¥232,034 ¥284,570 仮設構台の設計・3DCAD Ver.11 Lite ¥122,760 ¥144,584 ¥177,320 ■レンタルフローティングライセンス

対象製品 2ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 仮設構台の設計・3DCAD Ver.11 Standard ¥328,350 ¥389,642 ¥481,580 仮設構台の設計・3DCAD Ver.11 Lite ¥204,600 ¥242,792 ¥300,080 製品名 アカデミー価格 仮設構台の設計・3DCAD Ver.11 Standard ¥350,240(税抜 ¥318,400) 仮設構台の設計・3DCAD Ver.11 Lite ¥218,240(税抜 ¥198,400) バージョンアップ開発履歴

バージョンアップ開発履歴

-

■バージョンアップ、リビジョンアップ(無償保守)の主な内容を一覧にしています。

旧版改訂、リバイバル版リリース時などの場合にご参考ください。

仮設構台の設計・3DCAD Ver.11 バージョン リリース日 主なバージョンアップ内容 11.0.0 24/09/26 <Standard>

- 「鉄道標準(令和3年8月)」に対応。

- 2次元フレーム解析で垂直ブレースの段ごとの有無に対応。

<Lite>

- 「UC-1 Cloud 自動設計 仮設構台」とのライセンス連携に対応。

- トラッククレーン作業時におけるアウトリガー載荷方法の分布荷重扱いに対応。

UC-1 Cloud 自動設計 仮設構台 バージョン リリース日 バージョンアップ内容 1.1.0 24/09/26 - 仮設構台の設計・3DCAD(Ver.11以降)とUC-1 Cloud 自動設計 仮設構台のライセンスを統合。

1.0.0 22/08/31 新規リリース 動作環境

動作環境

-

OS Windows 10 / 11 CPU OSのシステム要件を満たし、問題なく動作する環境 必要メモリ(OSも含む) OSのシステム要件を満たし、問題なく動作する環境 必要ディスク容量 約150MB以上必要(インストール時及び実行時含む) ディスプレイ(画面解像度) 1024×768以上 入力データ拡張子 F8K ファイル出力 F8出力編集ツール対応:TXT、HTM、 PPF、DOC、 DOCX、PDF、 JTD、JTDC

画像:3DS

図面:SXF、DWG、DXF他製品との連動 <保存>

UC-win/Road(3DS)

Engineer's Studio®

土留め工の設計・3DCAD備考 調表出力対応

製品購入/お問い合わせ窓口

製品購入/お問い合わせ窓口

-

■FORUM8 オーダーページで購入

製品購入 - オーダーページ にて、バージョンアップ・新規製品・各種サービスの御見積作成・申込・決済ができます。

クレジット利用や、分割払いシステムでの購入も可能です。

ご質問は、バージョンアップセンタ(vc@forum8.co.jp)までお気軽にお問い合わせ下さい。

画面サンプル

PDF出力例

1.入力関連

- 補強桁の初期値は何に基づいているのか?

-

出典は、期限付き構造物の設計・施工マニュアル・同解説-乗り入れ構台-、建築学会です。補強桁として、2×H300*300*10*15を想定し、その部材のウェブ断面積、断面係数、自重となります。

- 覆工板の荷重分担率は具体的にはどういう数値を入力したらよいか。

-

「覆工板の荷重分担率の指定」画面から開くヘルプをご参照ください。

ヘルプには安全側の設計として、平行時の分担率を一般的に1.0とするものとして記載しております。ヘルプはその性質上、あくまでも理論上考えられるということで、基本的に安全側の数値を記載しております。

しかし、たとえば、5本のH鋼がつながっているような場合は、荷重も当然分散されて載荷されますので、分担率として1.0は必要ないものと存じます。当方が所持しておりますメーカーの資料にも、直交、平行時どちらも、荷重の分担率は0.4と記載されております。実際の設計に際しましては、ご使用の覆工板メーカーから提供されております資料を参考にして入力してください。 - 登録外のクロ-ラクレ-ンを使いたいが、クレーンのカタログに記載のない作業時分担率など各々の率はどうすればいいのか?

-

土工指針のp311 参考資料-2.建設重機の載荷方法をご確認下さい。本資料では、特に重機名称の記載はなく、一般重機の記載として紹介されており、考え方としては此方に準じられれば良いかと存じます。

- 荷重分担率の指定とは何を指定するのか?

-

覆工板の設計に用いる分担率の入力データになっています。

使用覆工板がタイプ1の場合は指定された設計桁(中/外/全桁)の荷重分担率を、使用覆工板がタイプ2の場合はH鋼1本当りの荷重分担率を入力してください。

使用覆工板がタイプ3の場合は入力は不要です。(入力できなくなります)

ここで言うタイプ1~3は以下の覆工板です。

タイプ1(旧スミデッキ) 1,000×2,0001,000×3,000

タイプ2(旧メトロデッキ) 1,000×2,0001,000×3,000

その他の覆工板 1,000×2,0001,000×3,000

2.設計関連

- 桁受に片溝形鋼を使用する場合、支柱の両側にあるものとして計算されるとのことだが、計算書では確認できない。どのような処理がされているのか。

-

はりが片溝形鋼の場合、構造としては、杭の両側(2本)設置していますが、はり部材の設計は1本単位で行っております。これは、はりに生じる設計断面力を計算する際に、支間長を単純ばりモデルとして、1-0法の影響線解析を行っている事に起因しています。これによって、片側分、すなわち、片溝型鋼1本に発生する設計断面力を算出しているからです。

故に、本プログラムでは片側分に対する断面力を算出し、片側分の断面諸量で応力度照査を行っている事になります。

上記の理由により、鋼材表の断面係数を2倍にする必要はありません。あくまでも1本当たりの断面係数のままにして下さい。

ちなみに、H形鋼は、支間長と隣接支間を連続はりモデルとしています。これによって、支柱直上のH形鋼1本に対する断面力を算出する事になります。 - 「主桁に直交」「主桁に平行」の表現があるが、どういう意味か。

-

重機荷重の進行方向を意味します。

- 根太(覆工受桁)に直交:根太に対して重機荷重が直交に進行する。または、配備される。

- 根太(覆工受桁)に平行:根太に対して重機荷重が平行に進行する。または、配備される。

という意味です。

- モルタル杭の計算は可能か(H鋼の先端面積、周長で計算されている)。

-

本プログラムでは、周長、先端面積を、部材登録データ中より該当データを取得し、結果を算出しています。

これらの値は、初期設定では矩形(H鋼)のものになっています。

お手数をおかけいたしますが、お問い合わせのようなモルタル充填の場合には、メニュー[登録]-[部材の登録]の「支柱(くい)」におきまして、「杭先端面積(cm2)」「杭周長(cm)」を変更していただきますようお願い致します。

なお、先端地盤の極限支持度および最大周面摩擦力度は「地中連続壁」に準じて算出しております。

ヘルプの「支柱(くい)の許容支持力」の「モルタル充填の場合」もあわせてご参照ください。 - 「考え方」-「設計条件」-「部材条件」画面の「土留め壁鉛直荷重の求め方」の選択で鋼矢板の枚数はどのように決定されているのか?

-

仮設指針P.66(2)土留め壁の鉛直荷重分担幅の考え方に準じています。

結果的に、はりが片溝鋼の場合は、2枚で受け持つか、4枚で受け持つかという扱いの選択になっています。 - 「土工指針」に準じて設計を行いたい場合にはどうすればいいか?

-

適用基準を 「土木(道示・首公)」と選択された場合、「道路土工仮設構造物工指針」H11年3月に準拠した設計となります。

- 車両荷重を考慮しない設計は可能か?

-

人道橋や資材ヤードのような設計をされる場合は、設計時に車両以外の群集荷重などのみの設計が出来ますので可能です。

「覆工板の設計に考慮する活荷重」「部材の設計に考慮する活荷重」の項目で車両の検討項目全てを「OFF」として設計下さい。 - クローラクレーンの走行時の計算はどのようにしてするか?

-

覆工板、部材の設計に考慮する活荷重の画面でクローラクレーン走行時をチェックしてください。

- 一般車両用の仮橋の計算は可能か?またその場合、設計水平震度をあたえての地震時も検討可能か?

-

いずれも可能です。

プログラム内部で用意しているデータは、製品helpの「トラック荷重の考え方」に記載の荷重のみですが、登録→荷重の登録にて登録して戴くか、「トラック荷重の選択」で直接入力して戴くことにより可能です。

荷重の登録をされる際は、輪軸荷重を入力登録いただきご利用下さい。

登録荷重は、「トラック荷重の選択」にて選択が可能となります。

水平係数として入力いただく諸元が、地震時の水平震度となります。

但し、本プログラムでは、水平力としての設計に対応していますので、鉛直震度成分のKvについては考慮できません。 - 支柱の設計計算において、先端支持層の層厚が2Mを満たないときには、下層地盤のN値を考慮できるか?

-

対応しております。くい先端位置の平均N値の取り扱いは、「道路土工 仮設構造物工指針」では、P.71(下から2行目)、P.72より「くい下端からの層厚2mに満たない場合は、下層地盤のN値を用いて先端で支持する極限支持力度を算定する」と記述されています。

- トラッククレーンの吊り荷重は、アウトリガー4箇所に分散されているのか?

-

アウトリガーの荷重分散については、道路土工 仮設構造物指針 p311参考資料-2 建設用重機の載荷方法等を参考にされると良いと存じます。作業時の分担を考慮し、設定するものとされています。

作業分担率の入力値により3箇所に分担する事も、4箇所に分担する事も可能です。 - 桁受け(大引)として片溝形鋼を使用する場合、鋼材の諸数値は予め「部材の登録」で2倍にしておく必要があるのか。

-

予め部材登録(断面係数や面積を2倍にして計算)する必要はございません。

はりが片溝形鋼の場合、構造としては、杭の両側(2本)設置していますが、はり部材の設計は1本単位で行っております。これは、はりに生じる設計断面力を計算する際に、支間長を単純ばりモデルとして、1-0法の影響線解析を行っている事に起因しています。これによって、片側分、すなわち、片溝型鋼1本に発生する設計断面力を算出しているからです。故に、本プログラムでは片側分に対する断面力を算出し、片側分の断面諸量で応力度照査を行っている事になります。以上の理由により、ご質問のように断面係数を2倍にする必要はありません。

3.図面作成

- 図面や図形(数量表など)、要素(点・線・文字・寸法線・引出線など)の属性や書式を指定するには?

-

「基準値」→「図面作図条件」の各画面で行います。

- 計算基準・・・・寸法値および質量値の表記書式(止め・まるめ・数値区切り)

- レイヤ属性・・・図面設定するレイヤの種類

- 図面属性・・・・図面サイズ・図面枠線・タイトル版の情報

- 図形属性・・・・設計条件表・主要部材数量表の書式

- 線属性・・・・・・外形線・鉄筋線・寸法線・引出線・省略線・中心線の属性

- 文字属性・・・・図面タイトルや図形タイトルなどの文字の属性

【メモ】

※「基準値」→「図面作図条件」の設定値は、図面生成後に有効となります。従いまして、本設定値を変更した場合は、再度図面生成を行ってください。 - 本製品で生成した図面を「SXF 形式」や「DXF 形式」のファイルへ出力するには?

-

生成した図面の、「SXF 形式」や「DXF 形」式のファイルへの出力は、「図面確認」の「編集モード」の「出力」メニューにて行います。

- 本製品で生成した図面を「UC-Draw」へ取り込むには?

-

本製品で生成した作図データは入力データ保存時に入力データファイルと同じ名前で拡張子が「PSX」の図面データファイルに保存されていますので、そのファイルを「UC-Draw」の「ファイル」→「開く」で読み込みます。

>> サポートページ 仮設構台の設計・3DCAD Q&A集

LOADING