| �@�P�D�K�p�͈́A���� |

�p�P�|�P�D |

�Ή��ǎ�́H |

| �`�P�|�P�D |

�E�s�Ƃ�����

�@���S�͓S�R���N���[�g�ǁiRC�ǁj

�@�R�A���v���X�g���X�g�R���N���[�g�ǁiPC�ǁj

�E�Ƃ�����

�@�_�N�^�C�����S��

�@�|��

�@�����r�j����

�@�|���G�`������

�@�����v���X�`�b�N��

�@�K���X�@�ۋ����|���G�`�����ǁiR3�N�x�I�����j

�ϐk�v�ł́A�ȉ��̊ǎ�ɑΉ����Ă��܂��B

�E�p��\��

�@�_�N�^�C�����S��

�@�����v���X�`�b�N��

�@�����r�j���ǁ@�S���ڍ�

�@�|���G�`������ �i�p��L�k�ʁC���Ȋp�̏ƍ��̂݁j

�@�K���X�@�ۋ����|���G�`�����ǁi�p��L�k�ʁC���Ȋp�̏ƍ��̂݁j�iR3�N�x�I�����j

�E��̍\��

�@�|��

�@�����r�j���ǁ@�ڒ��ڍ��@�i���x��1�n�k���̂݁j

�@�|���G�`������

�@�K���X�@�ۋ����|���G�`�����ǁiR3�N�x�I�����j |

| �@ |

|

�p�P�|�Q�D |

���f�����̌����ɂ����āA�v�Z�\�ȕz�ݏ�Ԃ́H |

| �`�P�|�Q�D |

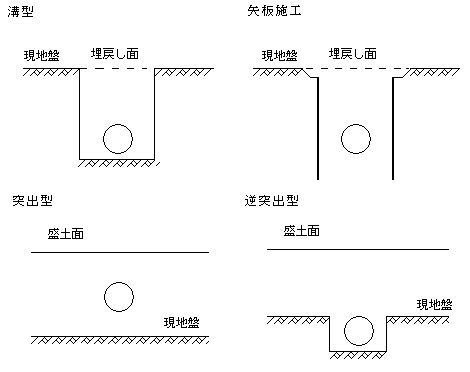

�{�v���O�����ł́A�a�^�A�ˏo�`�A�t�ˏo�`�A��{�H����z�ݏ�Ԃ�I�����Čv�Z���鎖���ł��܂��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�R�D |

��{�����őI���\�Ȋǎ�ȊO�Ō������s�������ł��邩�B |

| �`�P�|�R�D |

��l��ʂł͔C�ӂɊǎ��lj����邱�Ƃ��\�ł��B�܂��A�ǎ했�ɌĂьa���̃f�[�^��C�ӂɒlj��\�ł��B

�lj������ǎ��Ăьa�̃f�[�^�́A��{������ʂőI�����鎖���ł��܂��B

�����́A��{������ʂŏ����̃f�[�^�ړ��͂��鎖�ł��������\�ł��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�S�D |

�ϐk�v�Z�ɂ����āA���x�����X�y�N�g��Sv��ύX���鎖�͂ł��邩�B |

| �`�P�|�S�D |

�u�l�����v��ʂɂ����āA���x�����X�y�N�g�����O���t����ǂݎ�邩���ڎw�肷�邩��I�����鎖���ł��܂��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�T�D |

�t�̔���͉\���B |

| �`�P�|�T�D |

Ver.4�ɂ����ẮA�v�Ώۂ��ϐk�v�̏ꍇ�ɕ���14�N���H���������X(�v�Ώۉ�ʂ�H21��I����)�A�y�n���ǎ��ƌv��v��y�щ^�p�E��� �v �p�C�v���C��(�ߘa3�N6��)(�v�Ώۉ�ʂ�R3��I����)�ɋL�ڂ̃��x��1�n�k���C���x��2�n�k���ɂ��Ẳt�̔��肨��ђጸ�W��DE�̎Z�o���s�����Ƃ��ł��܂��B |

| �@ |

|

�p�P�|�U�D |

���f�����̐v�ŁA�{�H���̌����͉\���B |

| �`�P�|�U�D |

�u�d�E�W���v��ʂŎ{�H���d�̗L�����w�肷�鎖���ł��A�{�H���d���w�肳�ꂽ�ꍇ�ɂ͏펞�ɉ����Ď{�H���̌������s���܂��B |

| �@ |

|

�p�P�|�V�D |

�ǂ̍ގ���ύX�������A�ǃf�[�^������������Ȃ��B |

| �`�P�|�V�D |

��{������ʂ̊ǃf�[�^�������������̂́A�ǎ�A�Ăьa���R���{�{�b�N�X����I�����邩�A�u��l����I������v�_�C�A���O�{�b�N�X�őI�������Ƃ��ł��B

�ǂ̍ގ���ύX�����ꍇ�́A�ǎ�A�Ăьa��ݒ肵�Ă��������B |

| �@ |

|

�p�P�|�W�D |

���f�����i�펞�j�̌����ɂ�����v������ύX����ɂ͂ǂ�����悢�� |

| �`�P�|�W�D |

�u�d�E�W���v��ʂ́u�d�v�^�u���ɁA���������̍��ڂƂ��ĐÐ����Ɛ������̎w�肪����܂��B�v�����͐Ð����{�������ƂȂ�܂��̂ŁA�����̒l��ύX���Ă��������B |

| �@ |

|

�p�P�|�X�D |

�y���Ԃ���̏����ň�x�Ɍv�Z���邱�Ƃ��\�� |

| �`�P�|�X�D |

��{������ʂœy���Ԃ�̓��͏������u�͈͎w��v�ɂ���ƁA�y���Ԃ�͈̔͂ƃs�b�`���w�肷�邱�Ƃ��ł��A�����̓y���Ԃ�̏����̌v�Z����x�ɍs�����Ƃ��\�ł��B |

| �@ |

|

�p�P�|�P�O�D |

�����オ��̌v�Z�͉\�� |

| �`�P�|�P�O�D |

���f�����i�펞�j�̌����ɂ����ẮA�u�_�ѐ��Y�Ȕ_���U����, �y�n���ǎ��ƌv��v��y�щ^�p�E��� �v�u�p�C�v���C���v�v�̓��e�Ɋ�Â��������オ��̌������\�ł��B

�u��{�����v��ʂŁA�u�����オ��̌������s���v�Ƀ`�F�b�N�����Ă��������B

|

| �@ |

|

�p�P�|�P�P�D |

�s�Ƃ����ǂ̑ϐk�v�Z�͉\�� |

| �`�P�|�P�P�D |

�E�_�ѐ��Y�Ȕ_���U���ǁC�y�n���ǎ��ƌv��v��y�щ^�p�E��� �v �p�C�v���C��

�E�_�Ɠy�؊w��, �y�n���NJ�{�݁@�ϐk�v�̎����

�ɂ����āA�s�Ƃ����ǂ̑ϐk�v�Z�͏ƍ����e�����m�ɂȂ��Ă��Ȃ����ߑΉ����Ă���܂���B

�Ȃ��A�ǎ�̑I���͂Ƃ����ǂ��炵���s���܂��A�ƍ����e���Ƃ����ǂ������Ƃ������ł���u��{�����v��ʂŊǂ̖��̂⏔����ύX���邱�ƂőΉ��\�ł��B |

| �@ |

|

�p�P�|�P�Q�D |

�Ƃ����ǂ̐v�x���p�Ƃ��āA0����30���͑I���ł��Ȃ��̂� |

| �`�P�|�P�Q�D |

�u�_�ѐ��Y�Ȕ_���U���ǁC�y�n���ǎ��ƌv��v��y�щ^�p�E����@�v�@�p�C�v���C���v(H21�CP.295 R3�CP.308)�ɋL�ڂ̂Ƃ����ǂ̉��f�ʂɐ�����ő�Ȃ����[�����g�̎Z�o���́A���R�x���̏ꍇ��60���`�A�Œ�x���̏ꍇ��180���݂̂̋L�ڂɂȂ��Ă���A�v���O�����őI���ł���v�x���p������ɏ����Ă��܂��B |

| �@ |

|

�p�P�|�P�R�D |

�����ԉd�Ƃ���2���ȏ�̗։d���l�����邱�Ƃ��ł��邩 |

| �`�P�|�P�R�D |

�����Ԃ��l�����邱�Ƃ͂ł��܂����A2���ȏ�̎w��͂ł��܂���B

�����ԉd�́A�։dP���ڒn��0.2m�Ŏ����Ԃ̐i�s������45���ŕ��z������̂Ƃ��A���p�����ɂ͎ԗ���L���͈̔͂ɕ��z������̂Ƃ��Čv�Z���܂��B

���͉�ʂɂ����āA�։dP�A�ڒn���A���z�p�A�ԗ���L���̕ύX�͉\�ł��B |

| �@ |

|

�p�P�|�P�S�D |

��l�ɂ̓R���N���[�g�ǂ̏��������邪�A�R���N���[�g�ǂ̑ϐk�v�Z���s�����Ƃ͂ł��Ȃ��̂� |

| �`�P�|�P�S�D |

�펞�̌v�Z�ł̓R���N���[�g�ǂ͂��I���ł��܂����A����ł̓R���N���[�g�ǂ̑ϐk�v�Z�ɂ��Ă̋L�ڂ͂���܂���̂Ńv���O�����ł͑ΏۊO�Ƃ��Ă��܂��B

�v�Z���@�����̑��̍ގ��̏ꍇ�Ɠ����ł���A�v�Z�Ɏg�p����p�����[�^��ǂ̖��͕̂ύX�\�ł��̂ŁA�R���N���[�g�ǂ̌v�Z���\�ł��B |

| �@ |

|

�p�P�|�P�T�D |

360���S�����R���N���[�g�̏ƍ��͉\�� |

| �`�P�|�P�T�D |

���f�����i�펞�j�̌����̏ꍇ�A��b�`�����Œ�x���Ƃ��Đv�x���p��360���Ƃ��邱�Ƃ��\�ł��B���̂Ƃ��́A�S�����R���N���[�g�ŊO���S������̂Ƃ��A�ǂ̐v���������e�����ȉ��ƂȂ鎖�Ŕ�����s���܂��B |

| �@ |

|

�p�P�|�P�U�D |

�\�w�n�Ղ̓����l��ύX���邱�Ƃ��ł��邩 |

| �`�P�|�P�U�D |

�u�l�����v��ʂŁA�n�Ղ̓����l(�ŗL����)TG�������Z�o�Ƃ��邩���ڎw��Ƃ��邩�̑I�����\�ł��B |

| �@ |

|

�p�P�|�P�V�D |

�ϐk�v�Z�̒��ŕs�������ɂ��L�k�ʂ̏ƍ������邪�A���̒����ʂ͂ǂ̂悤�ɐݒ肷��̂��H |

| �`�P�|�P�V�D |

�p��\���̏ꍇ�A�s�������ɂ��p��L�k�ʂ��Z�o����ۂɕs�������ʂ�p���܂����A����́A�w���v�u�v�Z���_�y�яƍ��̕��@�|�����ψʖ@�ɂ�閄�݊ǘH�̑ϐk���̏ƍ��|�p��̕ψʂɂ��ϐk�v�|�펞�d�ɂ��p��̐L�k�ʁv�ɋL�ڂ̐}�̂悤�ɁA���n�Ջ�Ԃɂ����ăp�C�v���C�����O�p�`�ɒ���������̂Ƒz�肵�ĐL�k�ʂ��Z�o���܂��B

���̎Z�o���@�Ɋւ��ẮA�p�C�v���C���̂ق��A�����≺�����̊���ɂ����Ă����l�̌v�Z���s���Ă���A�e����ɂ����Ă͓��n�Ջ��60���ɑ��Ē����ʂ�0.2���ƂȂ��Ă��܂����A���̒����ʂ̍������̓I�ȎZ�o���@�ɂ��Ă͖��m�ɂ���Ă��܂���B

�������Ȃ���A�u�i�Ёj���{���H����@�J���o�[�g�H�w�j H22.3�v�́u�p�C�v�J���o�[�g�̐v�v�̍��ɂ����ẮA�u�n�k���̊�b�n�Ղ̈����ό`���J���o�[�g�ɉe������Ƒz�肳���ꍇ�ɂ́A�w���H�y�H�|���n�Ց�H�w�j�x�ɂ��A�����̉e���ɂ��Č������s�����̂Ƃ���B�v�A�u�n�Ղ̈����������ɂ��s�������ɂ��J���o�[�g�Ɉ��e����^���鋰�ꂪ����ꍇ�ɂ́A���̉e�����l��������̂Ƃ���B�v���̋L�ڂ�����A���̋L�q�ɂ��u���������̌v�Z�v�ɂ��Z�o���ꂽ�s�������ʂ�K�p����Ζ��Ȃ����̂Ǝv���܂��B |

| �@ |

|

�p�P�|�P�W�D |

�����オ��̌������s���Ƃ��A�n�����ʂ̎w��͂ǂ��ōs���̂� |

| �`�P�|�P�W�D |

�����オ��̌����́A�n�����ʂ������ǘH�����シ�鋰��̂���Ƃ���ŁA�Ǒ̋��ɊǘH�����サ�Ȃ��[���ƂȂ�悤�ȍŏ��y���Ԃ�g���Z�o���A���͂��ꂽ�y���Ԃ肈�Ɣ�r���邱�Ƃŏƍ����s���܂��B�v�u�p�C�v���C���v(*)��P.277�ł́A�n�\�ʂ܂Œn�����ŖO�a����Ă���Ƃ����ꍇ�̌v�Z���s���̂ŁA�n�����ʂ̓��͕͂s�v�ł��B

*�_�ѐ��Y�Ȕ_���U���ǁC�y�n���ǎ��ƌv��v��y�щ^�p�E��� �v�u�p�C�v���C���v �ߘa3�N 6�� |

| �@ |

|

�p�P�|�P�X�D |

�����̊ǎ���Ɍv�Z���邱�Ƃ��ł��邩 |

| �`�P�|�P�X�D |

�u�p�C�v���C���̌v�Z Ver.3�v����сuUC-1 Engineer's Suite �p�C�v���C���̌v�Z Ver.2�v�ɂ����āA�����ǎ�̓����v�Z�ɑΉ����܂����B

�u�v�Z�����v��ʂŁu�����w��v�܂��́u�ǎ�w��v��I�����Ă��������B���f�����̌����i�펞�j����ёϐk�v�̂ǂ���̏ꍇ�ł��\�ł��B |

| �@ |

|

�p�P�|�Q�O�D |

��l��ʂɂ���_�N�^�C�����S�ǂ̏����̏o�T�͉����B |

| �`�P�|�Q�O�D |

�_�N�^�C�����S�ǂɂ��ẮA���{�_�N�^�C���S�Nj���̎���������ɂ��Ă���܂��B

������HP���A�e�펑�����_�E�����[�h�\�ł��B

https://www.jdpa.gr.jp/

|

| �@ |

|

�p�P�|�Q�P�D |

�ϐk�v�Z�̊ǎ����̍\���̃|���G�`�����ǂɂ����Ƃ��ɁA�u�v�����v��ʂœ����≷�x�ω��ʂ̓��͂��Ȃ��̂͂Ȃ��� |

| �`�P�|�Q�P�D |

�|���G�`�����ǂ̏ꍇ�A�u�����r���p�|���G�`�����ǁE�p��Ɋւ��钲�����v(P.53)���Q�l�ɁA

�@�E�����ɂ�鎲�����Ђ���=0.015%

�@�E���x�ω��ɂ�鎲�����Ђ���=0.011%

�Ƃ��Čv�Z���s���܂��B���̂��߁A�����≷�x�ω��ʂ̓��͕͂s�v�ł��B

��L�̂Ђ��ݗ��́A�u��{�����v��ʂŕύX�\�Ƃ��Ă��܂��B

�������A�y�n���ǎ��ƌv��v��y�щ^�p�E��� �v �p�C�v���C��(�ߘa3�N6��)�ɂďƍ����@�����L����܂����̂ŁA�u�v�Ώہv��ʂŊ�N�x�ɗߘa3�N6����I�������ꍇ�́A���̊ǍނƓ��l�ɓ����A���x�ω��ʂ̓��͂�����܂��B |

| �@ |

|

�p�P�|�Q�Q�D |

�s�������̉e�����l������ꍇ�A���n�Ջ�Ԃ�60m�C�s�������ʂ�0.2m�Ƃ���̂���ʓI�Ȃ̂� |

| �`�P�|�Q�Q�D |

�u�y�n���NJ�{�݁@�ϐk�v�̎�����v����сu���{����������@�������{�ݑϐk�v�Z��v�̌v�Z������ƂɁA�v���O�����̏����l�����̂悤�ɂ��Ă��܂��B

���ۂ̐v�ɂ����ẮA�v�҂̂����f�œK�ɐݒ肵�Ă��������B |

| �@ |

|

�p�P�|�Q�R�D |

�ϐk�v�Z�ɂ����āA��Ցw�ڎw�肷�邱�Ƃ͂ł��邩�B |

| �`�P�|�Q�R�D |

�u�n�Ձv��ʂ́u��Ցw�f�[�^�v�ɂ����āu���ڎw��v��I������ƁA��Ցw�f�[�^�ڎw�肷�邱�Ƃ��\�ł��B

�n�w�f�[�^�̍ʼn��w����Ցw�Ƃ��邱�ƁA��ՑwNo���w�肷�邱�Ƃ��\�ł��B |

| �@ |

|

�p�P�|�Q�S�D |

��r�\�̏c���F�Ăьa�Ɖ����F�y���������ւ��邱�Ƃ͂ł��邩�B |

| �`�P�|�Q�S�D |

���C����ʂ́u�I�v�V�����v�|�u�\�����ڂ̐ݒ�v����u��r�\�̕\���v��ύX���邱�ƂŌ��ʊm�F��ʂ���є�r�\�̌v�Z���̕\����

�E�c�����F�Ăьa�@�������F�y���

�E�c�����F�y���@�������F�Ăьa

����I�����邱�Ƃ��\�ł��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�Q�T�D |

�{�[�����O�f�[�^��ǂݍ��݂����B |

| �`�P�|�Q�T�D |

�{���i�̑ϐk�v���ɂ����ẮA�u�n���E�y���������ʓd�q�[�i�v�́i���y��ʏȁj�v�́u��2�� �{�[�����O����}�ҁv�ŋK�肳�ꂽ�w�{�[�����O�����p�f�[�^(XML�t�@�C��)�x���C���|�[�g���邱�Ƃ��\�ł��B�iVer.3.1.0�ȍ~�j

�u�n�Ձv��ʂ́m�{�[�����O�����p�f�[�^�C���|�[�g�n�{�^�����A�{�[�����O�����p�f�[�^�iXML�t�@�C���j���w�肵�Ă��������B

�f�[�^���C���|�[�g����ƁA�w���Ƃ̐[�x�A�͐ώ���A�y���A����N�l���ݒ肳��܂��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�Q�U�D |

�v�Z���ʊm�F��Excel�ȂǂɎ�荞�ނ��Ƃ��\���B |

| �`�P�|�Q�U�D |

Excel���Ɏ�荞�ނɂ́A�ȉ��̕��@�ɂčs�����Ƃ��ł��܂��B

�E�R�s�[���y�[�X�g

���ʊm�F��ʂɂ����āA�S�I��(�}�E�X�E�N���b�N���j���[���炷�ׂđI�́ACTRL+A�j��A�R�s�[�i�}�E�X�E�N���b�N���j���[����R�s�[���́ACTRL+C)�j���s��Excel�ɂ�����CTRL+V���œ\��t�������s���Ă��������B

�E�t�@�C���ɕۑ�

��ʉ��̈���{�^���̉��́��������Ɓu�ۑ��v�ɐ�ւ��邱�Ƃ��ł��܂��̂ł��̏�Ԃ�HTML�`���Ńt�@�C���ɕۑ���AExcel���œǂݍ���ł��������B

|

| �@ |

|

�p�P�|�Q�V�D |

���߂��y����͂��邱�Ƃ��ł��邩�B |

| �`�P�|�Q�V�D |

�{���i�̑ϐk�v�ɂ����ẮA���߂��y�̓��͂��\�ł��B�u��{�����v��ʂŁu���ߖ߂��y����͂���v�Ƀ`�F�b�N������ƁA�u�n�Ձv�f�[�^��ʂŖ��߂��y�����͉\�ƂȂ�܂��B

���߂��y�̓��͂��s���ꍇ�ł��A���n�Ղ̒n�w�f�[�^�͕K�����͂��Ă��������B

|

| �@ |

|

�p�P�|�Q�W�D |

���߂��y�̓��͂́A�K���ǒ�ʒu�܂œ��͂���K�v�����邩 |

| �`�P�|�Q�W�D |

���߂��y����͂���ꍇ�A�K�������ǒ�ʒu�܂œ��͂���K�v�͂���܂���B

|

| �@ |

|

�p�P�|�Q�X�D |

�u�n�Ձv��ʂ̊�Ցw�f�[�^�͓��͂��K�v���B |

| �`�P�|�Q�X�D |

�ϐk�v�ł́A�ǎ������̒n�ՂЂ��݂�n�Օψʂ̓`�B�W�����Z�o����ۂ̒n�k���̔g�������߂邽�߁A����f�e���g���xVBS���K�v�ƂȂ�܂��BVBS���Z�o���邽�߂̓y������ѕ���N�l�͒��ڎw��̂ق��A���͂����n�w�f�[�^�̍ʼn��w�i�܂��͎w�肵���w�j���Q�Ƃ���VBS���Z�o���邱�Ƃ��\�ł��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�R�O�D |

�Ή���́H |

| �`�P�|�R�O�D |

���L�̎Q�l�����ɏ������펞�v�C�ϐk�v���s�����S�����ƍ����܂��B

- �_�ѐ��Y�Ȕ_���U���ǁC�y�n���ǎ��ƌv��v��y�щ^�p�E��� �v�u�p�C�v���C���v �ߘa�R�N�@�U��

- �_�ѐ��Y�Ȕ_���U���ǁC�i�Ёj�_�Ɣ_���H�w��A�@�y�n���ǎ��ƌv��v��y�щ^�p�E��� �v�u�p�C�v���C���v �����Q�P�N�@�R��

- �_�ѐ��Y�Ȕ_���U���ǁC�i�Ёj�_�Ɠy�؊w��A�y�n���NJ�{�݁@�ϐk�v�̎�����@�@�����P�U�N�@�R��

|

| �@ |

|

�p�P�|�R�P�D |

�ߘa3�N�x��őϐk�v�̏ƍ����s���Ƃ��A���͉�ʂ́u�t�̔�����s���v�Ƀ`�F�b�N������ƁA�u�l�����v��ʂɌŗL����TG�̓��͂�2�����ɂȂ�̂͂Ȃ����B |

| �`�P�|�R�P�D |

�_�ѐ��Y�Ȕ_���U���ǁC�y�n���ǎ��ƌv��v��y�щ^�p�E��� �v�u�p�C�v���C���v �ߘa3�N�@6�� P.354�ɂāA�n�Վ�ʂ̔���ɗp����ŗL�����͂���f�Ђ���10-6���x���̂���f�e���g���x�ɂ��Z�o���鎖�����L����܂����B�����ψʖ@�ŗp����ŗL�����̎Z�o�͏]���ʂ�10-3���x���̒l��p���܂��̂ŁA���͂��������Ă��܂��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�R�Q�D |

�_�Ɨp���p�_�N�^�C�����S�ǂ̏ƍ����s�������B |

| �`�P�|�R�Q�D |

���{�_�N�^�C���S�Nj���ł́A�_�Ɨp���p�_�N�^�C�����S�ǂ��u�ڍ��`����T�`�y��K�`�̊nj�A�`D��ǁv�ƒ�߂Ă��܂�(JDPA G 1027)�BVer.4.0.1��肱���̊ǎ���f�t�H���g�̊�l�ɒlj��v���܂����B

|

| �@ |

|

�p�P�|�R�R�D |

�ϐk�v�̏ƍ��ɂ����āAR3��I�����́u�l�����v��ʂ̑��x�����X�y�N�g���u�ȕ֖@�ɂ�莲���͂��Z�o����v�Ƀ`�F�b�N���Œ肳���͉̂��̂��B |

| �`�P�|�R�R�D |

�y�n���ǎ��ƌv��v��y�щ^�p�E��� �v �p�C�v���C��(�ߘa3�N6��)P.372���A���x��2�n�k���̎����͎Z�o�ɗp����n�Ղ̐����U���́A�n�ՂƊǘH�̂��ׂ���l���������x�����X�y�N�g����p���ċ��߂�K�v������܂��B����ɏ����邽�߁AR3���I�����Ă���ꍇ�͓��͂��Œ肳��܂��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�R�S�D |

�ǂ̐��@���͍͂ŏ����@�łȂ��Ă��悢���B |

| �`�P�|�R�S�D |

��ʂɁA�ŏ����@��p���ďƍ����s�����͌v�Z�ɕs���ɂȂ���S���v�ƂȂ�Ǝv���܂����A�̗p���邩�ǂ����͐v�҂̔��f�ƂȂ�܂��B

�Ȃ��A���ЂɂĊ�l��ʂɗp�ӂ��Ă���K�i�ǂɂ��Ă͊���@��o�^����悤�ɂ��Ă��܂��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�R�T�D |

�_�N�^�C���ǂ�|�ǂ���͂���ۂ́u�v�Z�nj��v�Ƃ͂ǂ��������̂��B |

| �`�P�|�R�T�D |

�_�N�^�C���ǂƍ|�ǂ̕K�v�nj��ɂ��ẮA���H��(��700mm�ȉ��̊�)�y�ђ��������ɂ��]�T��������Ō��肷�鎖����߂��Ă��܂��B

�u�_�ѐ��Y�Ȕ_���U����, �y�n���ǎ��ƌv��v��y�щ^�p�E��� �v�u�p�C�v���C���v(�ߘa3�N6��)�vP.313�ɋL�ڂ�����܂��̂ŁA�ڂ����͂�������������������B

|

| �@ |

|

�p�P�|�R�U�D |

�w��ł��銈�d(�n�\�ʉd)�̎�ނ́H |

| �`�P�|�R�U�D |

�펞�̌����ł͎����ԉd�ƌQ�O�d���A�n�k���̌����ł͎����ԉd���l���\�ł��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�R�V�D |

�y���Ԃ�͈͎̔w��ŁA�C�ӂ̓_��lj����ďƍ����s�����Ƃ͂ł��邩�B |

| �`�P�|�R�V�D |

�y���Ԃ�͈͎̔w��́A�w��͈͓��s�b�`�ŕ��������ʒu�̂������s���܂��B

�C�ӂ̐[�x�Ō����������ꍇ�́A�ʓr�����ʒu�ڎw�肷�邩�A�����ʒu�����s�b�`�ŕ��������ʒu�ƂȂ�悤�������Ă��������������B

|

| �@ |

|

�p�P�|�R�W�D |

��{������ʂŁA�����O�W��(�Z��)��ύX����ƒ����̒l�������ōX�V�����B |

| �`�P�|�R�W�D |

��N�x�Ɂu�ߘa3�N6���v���w�肵�Ă���ꍇ�A�����O�W��(����)EL�̒l�́A�Ǎނɉ����ă����O�W��(�Z��)�̒l����߂��܂��B

�@�@�����ǁA�R���N���[�g�ǁFEL = Es

�@�@�����n�ǁFEL = Es �~ �N���[�v�W��

�����̒l��C�ӂɕύX�������ꍇ�́A�Z���������ƒl����͂��ĉ������B

�Ȃ��A�N���[�v�W���ɂ��ẮA�u��l�v��ʂ��l���w�肷�邱�Ƃ��ł��܂��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�R�X�D |

�d��W���ɂ͂ǂ̂悤�Ȓl������悢���B |

| �`�P�|�R�X�D |

�d��W���̒l�́A�n�k���ɂ��ƍ��̊Ǒ̉��͂̎Z�o�ɉe��������A�傫�������ʂ��������Ȃ�܂��B

�u�y�n���ǎ��ƌv��v��y�щ^�p�E��� �v�u�p�C�v���C���v�v�ł́A�d��W������1.00~3.12�̒l���Ƃ�Ƃ���Ă��܂����A�u���x��2�n�k���̑傫�Ȓn�k���̏ꍇ�A�n�k�����̂�����ł��邽�߁A����f�g���̏d�ˍ��킹�͍l�������A�d��W����1.0�Ƃ��Ă���B�v(R5�N6���� P.370)�Ƃ̋L�q���������܂��B

�{���i�ł͏����l��1.00�Ƃ��Ă��܂����A�K�v�ɉ����ĕύX�����Ă��������B

|

|

�@ |

|

�p�P�|�S�O�D |

�u��l�v��ʂɒlj������ǎ�𑼂̃f�[�^�ł��g�p����ꍇ�͂ǂ̂悤�ɑ��삵����悢���B |

| �`�P�|�S�O�D |

�u��l�v��ʂ̍����́u�ۑ��v�{�^������l�f�[�^���t�@�C���ɕۑ��ł��܂��B

�ʂ̐v�f�[�^�t�@�C����ǂݍ���A�u��l�v��ʂ́u�Ǎ��v�{�^������ۑ�������l�f�[�^��ǂݍ���ł��������B

|