�s�s�̍^�����X�N���� ����1

�s�s����̓����͉����B�܂��n�U�[�h�̊ϓ_�ł́A�s�s�I�ȗ��o�@�\����������B���Ȃ킿�A�s�Z����̊g��ɂ��L���~�J�̑����A�J���r���V�X�e���̐����ɂ�闬�o���Ԃ̒Z�k�A���̌��ʂƂ��Ẵs�[�N���ʂ̑���ł���B�܂��A�Ǝ㐫�̊ϓ_����́A������ɂ�����l���E���Y�̏W���ƍ��x�ȓs�s�C���t���ɂ��Z���ϐ��̎�̉��ł���B�s�s�̍^�����X�N�͂���ɂ́A�܂��s�s�͐�Ƃ͂Ȃɂ��A���̍^�����o�@�\�Ɛ��Q��Г����͂ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��邩�ȂǁA�s�s����Ƃ������͑ΏۂƂ��̓��ꐫ�ɂ��ė�������K�v������B

| �s�s�͐�Ƃ�

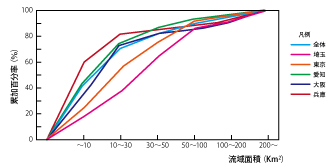

�s�s����Ƃ͓s�s�͐여��ł���B�s�s�͐�́A����̑啔�������n�ł���A�㗬�E�����E�����������ۂ�s�s���ɂ͂���A����ʐς��T��100km2��菬�����B�s�s�͐삪�A�s�s�����͐�ƌ����鏊�Ȃł���B���̂悤�ɓ����Â�����͐�ɂ́A���R�Ȃ����K�͉͐�͂͂���Ȃ��B�����A��ɏq�ׂ��͓̂s�s�͐�̊T�O�ł���A�����̓s�s�͐�́A�������A�S�悪��n���E�s�X�����Ă���킯�ł͂Ȃ��A�ꕔ�ɗђn�A���c�A���n�Ȃǂ̔�s�s����܂ނ��Ƃ�����B�}1�ɎO��s�s���ɂ����č��ɕ⏕���Ƃ̑ΏۂƂȂ����s�s�͐�̗���ʐϋK�͂������B����ʐ�50km2�ȉ��̏��K�͉͐�̑啔����8���ȏ���߁A100km2�܂łłق�9���ɒB����B

|

|

�}1�@�O��s�s���̓s�s�͐�̗���ʐ� |

�܂��A�n�`�敪�Ō����A���ϕ���A�^�ϑ�n�A���n�A�u�˒n�i�����n�j�Ȃǂ̕��n���s�s�͐여����\����n�`�ł���B�����̒n�`��s�s���̐i�s�Ƃ����ϓ_�Ō���ƁA�����s���ɂƂ�A���ϒ�n�͖������ȑO����A�^�ϑ�n�͓��ɑ吳���Ȍ�A�u�˒n�͐��̍��x�������Ƀj���[�^�E���Ƃ��đ�n������Ă������B�����œs�s�͐�̓������܂Ƃ߂�ƈȉ��̂Ƃ���ł���B

(1) ����̗��o�@�\�S�̂��s�s���̉e������B

(2) �͓��ƂƂ��ɉ��������J���r���̏d�v�Ȗ�����S���B

(3) �s�s�I�y�n���p�Ɛl���E���Y�̏W���ɂ���Q�|�e���V�����������B

(4) �s�s�C���t���̍��x�����Z���ɑ��ĐƎ㐫�����B

(5) �㗬�E�����E�����̑啔�������n�ɕ��z�B

(6) ����ʐς��T��100km2��菬�����B

�{���ɂ����ẮA�ȏ�q�ׂĂ����s�s�͐�̊T�O�����Ƃɍ^�����X�N��_����B

�s�s�͐여��̓����Ƃ��đO�߂�6�̍��ڂ����������A(2)�̉������ɂ��J���r���͏d�v�ł���B�s�s����ł͉͓��Ɖ������Ԃ���̂ƂȂ��ēs�s�J���r���V�X�e�����\�����Ă���B�����ŁA�s�s�͐여��ɂ����鉺�����̖����ɂ��Ă��炽�߂čl����B

�s�s�͐여��ɂ����āA�~�J����n�⓹�H�A�����Ȃǂ̑f����ɍ~��ƁA�߂��̗��������牺�����ɗ��ꍞ�ށB���̑f���悩�牺������ʂ闬�ꂪ�s�s�͐여��̕\�ʗ��o�i���J���r���j��S���Ă���B�s�s�͐�͓̉��̍^�����ƂƂ��ɁA���̉J���r���V�X�e���̕\�ʗ��o�������ɃR���g���[�����邩���s�s�͐여��ɂ����ďd�v�ȉۑ�ƂȂ�B

|

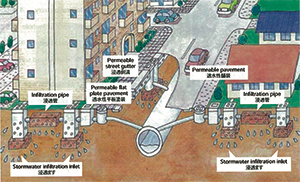

���̓s�s�J���r���̃R���g���[���͂��܂��܂ȕ��@�łȂ���邪�A���ɁA(1)�J���r���V�X�e���̔r���\�͂������邱�Ɓi�����ǂ̊nja�̑���j�A(2)�J���r���V�X�e���ɗ�������J����}�����邱�ƁA(3)�������ǂ���V�X�e�����ɂ����ė����ؗ������邱�Ƃ�3�̕��@����{�ƂȂ�B�܂��A(1)�ɂ��ẮA�����ǂ̐V�݂�V�������ǂ̎�芷���Ȃǂɂ���đΉ����邪�A�R�X�g�Ǝ��Ԃ�v���邽�ߗe�Ղł͂Ȃ��B�܂��r���\�͂̑���́A�������̉������V�X�e���≺�����J�������o����͐�ւ̕��S�ƂȂ�Ƃ�����������B���̂���(2)��(3)����v�Ȏ�i�ƂȂ�B(2)�ɂ��Ă͉J���Z���܂��ⓧ�����ܑ��Ȃǂ̗��o�}���{�݂̐ݒu�A(3)�ɂ��Ă͉������ǂ�����̉J�������ǂ̌��݂Ƃ��đ�s�s���ł͂��łɑ����̎��{�Ⴊ����B�}2�ɗ��o�}���^�������̊T�O�}���������B

|

|

�}2�@���o�}���^�������̊T�O�}

�@�@�@�i�o�T�F�����s�������ǂ̃p���t���b�g�j |

�����I�ȓs�s�J���r���V�X�e����

�s�s�͐여��̕\�ʗ��o��S���������̉J���r���V�X�e���́A�s�s�͐�̍^�����X�N��ጸ���邽�߂̏d�v�ȃV�X�e���ł���B���̂��߂ɂ́A�s�s����̉͐�Ɖ������̂��ׂĂ̍\���v�f���V�X�e���H�w�I�ɗ������A�܂��s���g�D�Ƃ��ĉ͐�Z�N�V�����Ɖ������Z�N�V�������������ēs�s�J�����o�̌v��ƊǗ��ɓ�����˂Ȃ�Ȃ��B

�������������ꂽ�̂́A1977�N�̑�33��͐�R�c��́u�����I�Ȏ�����̐��i����ɂ��Ă̒��ԓ��\�v�ł������B�]���͓̉���`����A�s�s����̕ې��E�V���@�\�����߂邱�ƁA����ɓK�ȓy�n���p�̗U���ȂǁA����S�̂ō^���ɑΉ����鎡���̍l�������������ꂽ�B

����A���������Ƃ��i�W����ɏ]���A�������̔r���\�͂����コ���Ă�����������͐�̍^���a�ʔ\�͂��s������ȂǁA�͐쎖�ƂƉ��������Ƃ̕s�����̖�肪���݉����Ă����B�Ⴆ�A���������P����50mm�̐������i�߂Ă��A�͓����܂�50mm�f�ʂւ̊g�����������Ă��Ȃ��Ƃ��́A�͓��͉��������痬������J��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̂悤�ȏꍇ�A�������̑����痬�o�}����i�߂�Ȃǂ̓w�͂��Ȃ���Ă����B

���̂悤�ɉ͐쎖�ƂƉ��������Ƃ̒������}���Ă������A����́A����ɗ��҂������iintegrated�j�J���r���V�X�e���̍\�z�����߂���B���Ȃ킿�A�s�s�͐�̎����{�݂Ɖ������̗��o�}���{�݂̗v�f��g�ݍ��킹�āA�V�X�e���S�̂Ƃ��ĉ͐�×��Ɠ����×��ɑ��čő�̌��ʂ�������悤�ȓs�s�^�����X�N�Ǘ��ł���B���ɍ���́A��K�͂ȍ^�����ߒr�̐V���Ȍ��݂������I�ɂ�����ɂȂ�Ǝv���邱�Ƃ���A�����̉͐�̍^�����ߒr�Ɖ������̒����ǂ̘A���ɂ��A���̂Ƃ��Ď������S�x�����コ���邱�Ƃ��d�v�Ȍ��������ƂȂ�ł��낤�B

�s�s���Q�̎���

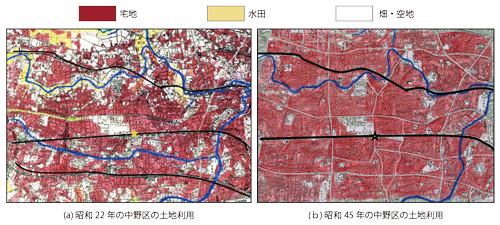

�s�s���Q�����߂Ē��ڂ��ꂽ�̂́A1953�N�̎���䕗���Q�ł���B���̂Ƃ������ł́A�����̉�����n�ɂ����čL�͈͂ɐZ����Q�������������A�����ɒ��ڂ��ꂽ�̂́A����܂Ő��Q�Ƃ͖����ƍl�����Ă���������n���A��̓I�ɂ͐_�c�쐅�n���͂��߂Ƃ���R�̎�n��ɂ����Đr��ȐZ����Q�����������Ƃł���B�����Ƃ��ċ�������̂��A��������n���̉͐쉈���̒�n�ő�n�����i���Ƃł���B�}3�ɐ_�c�여��̒����ɂ����鏺�a22�N��45�N�̓y�n���p�̕ω����������B

�}3�@�����ɂ�����s�s���Ɠy�n���p�̕ω� |

���ꂩ��킩��悤�ɁA����S�̂ő�n�����i�s���Ă��邪�A���ɉ͐쉈���̒�n�����c�����n�ɕς���Ă���B�����̂��Ƃɂ���āA����̕s�Z���悪�g�債�A�^���̗L���~�J���������邱�ƂƂȂ����B���̍^�����o�ƂƂ��ɁA����܂ŐZ�����Ă����ꏊ�ɑ�n�����i�s���A�^�����鑤���Z���ɂ���Q���₷����Ԃɕς�����B���̂悤�ɓs�s�I�ȍ^�����o�Ɠs�s�I�Ȕ�Q�����i�Ǝ㐫�j�ɂ���Đ��Q���������邱�ƁA���ꂪ�u�s�s���Q�v�Ƃ������t�ŕ\�����ꂽ�̂ł���B���̂悤��1950�N�ォ��n�܂�A1980�N�ケ��܂ł̓s�s����̐��Q���A�������́u�s�s���Q�v�ƌĂ�ł����B���ꂪ�ÓT�I�ȓs�s���Q�ł���A1990�N��ȍ~�ɕ������悤�ɂȂ�u�s�s�^���Q�v�Ƃ͋�ʂ����B

�s�s���ɂ��^�����o�@�\�̕ω�

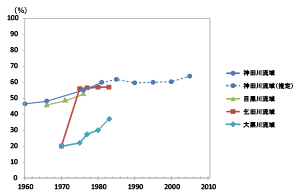

�s�s����̍^�����o�ɉe������v���Ƃ��āA(1)�s�Z����̊g��A(2)�������i�J���r���n�j�̕��y�A(3)�͓��̉��C�����A����������B�s�Z����͓s�s�I�y�n���p�Ƃ��āA�ʏ�̃A�X�t�@���g�ʂ�R���N���[�g�ʂȂljJ����Z�������Ȃ��n�\����w���B��̓I�ɂ́A���H�ƌ����̉����A����ɒ��ԏ�Ȃǂܑ̕��ʂ��s�Z����ƂȂ�B���ɉ������̕��y�ł��邪�A����͉J���r���{�݂Ƃ��Ẳ������ł���B�\�ʗ��o�́A�������ɂ���āA�n�\�ʂ����ł͂Ȃ��n�\�ʉ��̐l�H�I�Ȑ��H�𑬂������ŗ���邱�ƂɂȂ�B���̑����������^���s�[�N���ʂ������グ��B�܂��A�Ō�͓̉����C�́A�͓��̒������ƁA�����悭������u�R���N���[�g�O�ʒ���v�̉͐�ɏے��������̂ł���B�͓��̒f�ʊg��Ɩ��C�e�x�̒ቺ�ɂ��^���a�ʔ\�͂̑����ړI�Ƃ������̂ł���B������3�v�����s�s���ƍ^�����o���x�z���A����(1)�s�Z�����(2)���������y���^���̃s�[�N���ʂ��������B���̓s�s����̍^�����o�̑��傪�A1960�N�ォ��80�N��̌ÓT�I�ȓs�s���Q�̌����ƂȂ����B

�s�s���ɂ��^�����o�@�\�̕ω�

���̂悤�ȗ���̓s�s���ɂ��^�����o�̕ω������I�Ɍ��ꂽ�̂��A1960�N�ォ��n�܂�u�˒n�̃j���[�^�E���J���ł���B�s�s���ɂ��^�����o�̕ω��ɂ��ẮA1970�N�ォ��1980�N��ɂ����đ����̌����҂��W���I�Ɏ��g�B�s�s�^�����o�Ɋւ��錤���̍Ő����ł������ƌ����Ă�������������Ȃ��B���̊��Ԃ̓s�s���ƍ^�����o�Ɋւ��錤�����ʂ́A�p��1�j�ɂ���đ�������Ă���B

�s�s�͐�ɂ����āA�͓����C�͗p�n�����ɗv�����p�⎞�Ԃ̓_���獢��ȏꍇ�������A���̂��߉͐�̎������S�x�����߂邽�߂ɁA�n����Ԃ𗘗p�������ߒr�E�����ǂ�����H�E�����H�����݂���Ă����B���̂悤�ȑ�K�͂Ȏ����{�݂��s�\�ȂƂ��́A����Ή��Ƃ��ĉJ���Z���{�݂�J�������{�݂�ݒu���邱�Ƃɂ��A�͐�≺�����ɗ�������L���~�J�����炷���Ƃ��ۑ�ƂȂ�B

�s�s����̗L���~�J��]�����邤���ŁA�Z����ƕs�Z����̒����A����ɐZ����ɂ�����Z���\�͂̒����́A�s�s�^���̃n�U�[�h��͂Ɠs�s����̎����v��E�J���r���v��ɂ����ďd�v�ł���B�����œs�s��̕s�Z����ƐZ����̍l�����A����ɐZ����̐Z���\�̎��Ԃɂ��ďq�ׂ�B

�s�Z����ɂ���

|

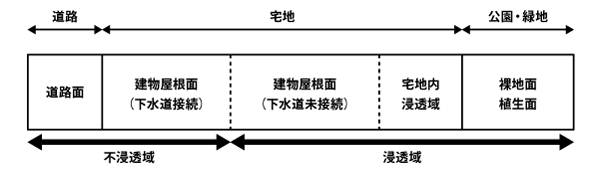

�s�s��̐Z���×���͂ɂ����ẮA������܂��Z����ƕs�Z����ɕ�����B�s�Z����Ƃ́A���łɏq�ׂ��悤�ɁA�J�����Z�����Ȃ��\�ʂŔ핢����Ă���̈�������A��̓I�ɂ́A���H�⌚���E�Z���̉����ʁA���ԏ�Ȃǂ��w���B�s�s��ɂ�����s�Z����̊������s�Z���旦�ƌ�����B

�}4�ɂ́A�����s�̑�\�I�ȓs�s�͐여��ł���_�c�여��A�ڍ��여��A���R�u�˒n�̑�K�͑�n�J���Ƃ��Ēm���鑽���j���[�^�E���̌�c�여��Ƒ�I�여��̕s�Z���旦���������B�N��I�ɏ����Â��f�[�^�ł��邪�A�_�c��Ɩڍ���͊����s�X�n�𗬂��T�^�I�ȓs�s�͐�ł���A�s�Z���旦��60���O��ł���B��I�여��́A�܂��j���[�^�E���J���O�ŁA�ђn��̂̎��R����ł���A�s�Z���旦��20�`30���ł���B�������u�˒n�̌�c�여���1970�N��ɊJ�����i�݁A�s�Z���旦��20������60���O��ɋ}���ɑ������Ă���B�_�c�여��͓���23��ő�n�����ł��i����ł���B��n�Ƃ��Ďs�X�����ꂽ�n��̕s�Z���旦��60���O��ƍl���Ă悢�B

|

|

�}4�@�s�s����ɂ�����s�Z���旦�̒������� |

| �������ڑ��Ǝ����s�Z����

�s�Z���旦�́A�s�s�̍^�����o�ɂ����Ċ�{�I�Ȏw�W�ł���A�s�s��̗��o���͊�{�I�ɂ��̕s�Z���旦�ɂ���Č��܂�B���ɒ����̍^���ɑ��Ă͕s�Z����݂̂̉������l������悢�B�������A���̍l�����́A���H�ʁA�����Ȃǂ̕s�Z���悪���ׂĉ������ɐڑ�����Ă��邱�Ƃ�O��Ƃ��Ă���B

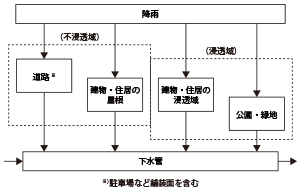

�}5�ɓs�s�͐여��ɂ�����L���~�J���o�̃t���[���������B�s�Z����͂��łɏq�ׂ��悤�ɁA�Z���ɂ�鑹�����Ȃ��~�J�����o����̈���w���Ă���A��̓I�ɂ́A���H�ʁA�����E�Z���̉����ʁA���ԏꓙ�ܑ̕��ʂł���B�����̕s�Z���ʂ����ۂ̓s�s���o�ɂ����ĕs�Z����Ƃ��ċ@�\���邩���Ȃ��́A�����̕s�Z���ʂ������ǁi�J���ǁj�ɐڑ�����Ă��邩�ǂ����ɂ������Ă���B

|

|

�}5 �s�s�͐여��ɂ�����L���~�J���o�̃t���[ |

�������ڑ��̎��Ԃׂ邽�߁A�M�҂�́A�����s23����̐_�c��{��A��������A�ڍ��여��A����ɍx�O�̖�여��ɂ����āA���ꂼ��100�˂���180�˂��T���v�����O���Č��n�Œ������s�����B���n�����ł́A�����̉J��̂����A�������ɐڑ�����Ă���͓̂��H���̉J��ŁA���Α��̂���͒�ɗ���o���܂܂ɂȂ��Ă���P�[�X�����������B�s�Z���旦�𗬏o���f���Őݒ肷��Ƃ��A�������ڑ������l�����������I�ȕs�Z����A���Ȃ킿�����s�Z�����Ώۂɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̂悤�ɕs�Z������������Ƃ̐ڑ��Ƒg�ݍ��킹�Ĕc�������̂�Terstrip2�j�炪�ŏ��ł���B�}6�ɁA�������ڑ����l�������s�Z���旦�̊T�O���������B

�}6�@�������ڑ����l�������s�Z����̊T�O |

�s�s����̕\�w�Z������

�s�s����ł́A�n�\�̔����ȏオ�R���N���[�g�A�A�X�t�@���g�A�����Ȃǂ̕s�Z����ŕ����A�c��̐Z����ł�������̗��n�E���n��^����Ȃǂ����̕\�ʂ͓��ł߂��Ă���B���̂悤�Ȓn�\�ʂ̕ω����s�s��̕ې��E�Z��������U�ɑ傫�ȉe����^���Ă���B����ł͓s�s����̐Z����̐Z���\�͂ǂ̂��炢���낤���B

|

�����ŐZ����̕\�w�Z���\�ɂ��Ď������ʂ����Ƃɏq�ׂ�B�M�҂�͓����s���̑P�����여��Ɉʒu����P�������������4�n�_�Ƒ�I��E��c�여����̑����j���[�^�E���n���5�n�_�ŎU�����������{�����B���~�J���x�̏����ɂ���������n�_�̏I���Z���\�̒l��\1�Ɏ������B���n��ђn�Ƃ����n�\���A���ŕ����Ă���n�\�ʂŁA���ꂼ��20mm/hr�O��A60mm/hr���z����I���Z���\�������B�������A���n�A�����n�A���y�Ȃǂ̒n�ʂł́A���ł߂ɂ���ĐZ���\�͒ቺ���A��mm/hr�̒Ⴂ�Z���\�ł���B�����j���[�^�E���̑��n���A���n�Ɠ����x�̐Z���\�ł��邪�A����͐l�̒ʂ蓹�ɋ߂��ꏊ�ł���A�l�ɂ���ē��ł߂�ꂽ���ߐZ���\���Ⴍ�Ȃ����ƍl������B

�s�s����ɂ́A������^����Ȃǂ̗��n���ۑS���ׂ��Z����Ƃ��Ďc����Ă���B�������A���̐Z���\�͐�mm/hr�̃I�[�_�[�ł���B���̂��Ƃ͓s�s��̉J���Z���{�݂̖����̏d�v�������炽�߂Ċm�F������ƂƂ��ɁA�s�s��̐Z����́A�E�n�������܂߂āA�Z�����ʂ��͂ނ��뒙�����ʂ������̂ƍl���邱�Ƃ��ł���B�������A���Ƃ̒�Ȃǂ͂���قǓ��ł߂������Ȃ��A�Z����Ƃ��Ă̔\�͂͂�����x���҂ł���ƌ����悤�B

|

|

| �����ꏊ |

�y�n���p |

�I���Z���\�imm/h) |

| �P��������� |

���nA

���nB

���nA

���nB |

3�`8

2�`6

18�`20

22�`23 |

| �����j���[�^�E�� |

���n

���n���j

�����n

���y

�ђn |

4�`6

3�`7

2�`5

1�`3

63�`65 |

| �\1�@�y�n���p�ʏI���Z���\�̑��茋��[15] |

���j���y��̑��n |

|

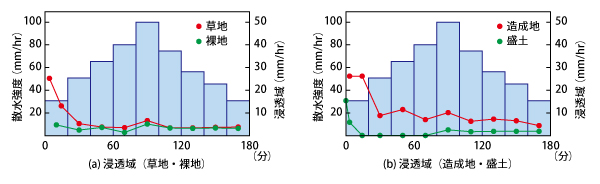

�Ƃ���ŁA�s�s��̗��o��͂ɂ����ėL���~�J�����f��������Ƃ��A�����~�J�̎Z��ɂ����ăz�[�g���̐Z����������p���邱�Ƃ������B�~�J�ƐZ���Ɨ��o�̊W�́A1980�N��A�n�\���ƒn�����̑��ݍ�p�̖��Ƃ��āA�z�[�g�����A��z�[�g�����Ȃǂ��c�_���ꂽ�B���_�Ƃ��āA�R�n��u�˂̎��R����ł͔�z�[�g�������ʏ팩���闬�o�p�^�[���ł��邪�A���n�ɍL����s�s����ɂ����Ă̓z�[�g�������x�z�I�ł���B���̂��Ƃ��m�F���邽�߁A�����W���^�~�J�ɂ��U�������ŐZ���\�̕ω��ׂ����ʂ��}7�ł���B�y�n�n�\�ʂƂ��āA���n�A���n�A�����n�A���y��ΏۂɐZ���\�𑪒肵�����A�قڃz�[�g���̐Z���������̂悤�ɐZ�����x���w�����I�Ɍ������Ă���B

�}7�@�U�������ɂ�����Z�����x�̎��ԕω� |

�s�s���Q�̌����Ƃ��Ă܂����J���グ���邪�A���J���䕗�ƏW�����J�ł͍~�J�������قȂ��Ă���A�쐅�×�������×��ȂǐZ���̌����ɂ��Ⴂ����X��������B

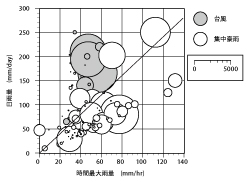

�~�J���������ƐZ������

���Q���鍋�J�̔��������Ƃ��Ă͑䕗�ƏW�����J������B�}8�͑䕗�ƏW�����J����ʂ��ĐZ����Q�����������̂ł���B�}�Ŏb��I�ɓ��J�ʁ^���ԍő�J�ʁ�2�̐�����ꂽ�B�W�����J�̂قƂ�ǂ����̐���艺���ɓ����Ă��邪�A�䕗�̏ꍇ�A�ʉ߂ɂƂ��Ȃ������ԍ~�J���������邽�߁A���ԍő�J�ʂɑ��đ��ΓI�ɓ��J�ʂ��傫���B�܂��䕗�́A�Ǐ��I�ȏW�����J�ɔ�ׂāA����̍L�͈͂ɒ����Ԃ̉J�������炷�B���̂��ߔ�Q�K�͂��傫���B

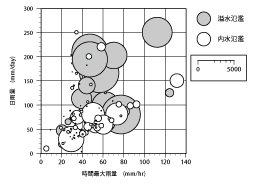

���ɁA�쐅�×��Ɠ����×��Ƃ����Z�������ɂ��čl����B�}9�́A�Z����Q���쐅�×��Ɠ����×����猟���������̂ł���B�쐅�×��̏ꍇ�A�Ǐ��I�ɓ����×����Ă���ӏ�������A�����ɂ���쐅�×��ɂ͓����×����܂܂�Ă���ƍl������B�����×��\���͓����×��݂̂ł���B�쐅�×��ɂ����Ă͐Z���悪�L���A�����×����܂ނ̂ŁA�Z���ː�����1000�˂ɂȂ�悤�ȑ�K�͂ȐZ����Q�������B�����×��̏ꍇ���������̃P�[�X�ŐZ���Ɖ�����1000�˂���P�[�X�����邪�A�T���Ĕ�Q�̋K�͂͏������B�����×��ł��K�͂̑傫�����̂́A�͐쐅�ʂ̏㏸�ɂ���ĉ������̉J���f����̗��o���W�����A����ɂ���ĉ͐�t�߂ɐZ����������Ƃɂ��Ǝv����B

�}8�@�_�c�여��̍^���ɂ��Z����Q��

�@�@�@ ���J�������� |

�}9�@�_�c�여��̍^���ɂ��Z����Q�ƐZ������ |

�Q�l����

1�j �p���r�F�s�s���ɔ������o�̕ω��C�y�؊w��_���W�C��363���^�U-4�Cpp.23-34�C1985.

2�jTerstrip, M.L. and Stall, J.B.�FUrban runoff by road research laboratory method, Proc. A.S.C.E., HY6, pp.1809-1834, 1969.

�t�H�[�����G�C�g�p�u���b�V���O�̏��ЃV���[�Y

�w�s�s�̍^�����X�N��� �`���Ђ��烊�X�N�}�l�W�����g�ց`�x�̂��ē�

�^�����X�N�A�Z�X�����g�̍l�����ɂ��āA���̊�{�I�ȗ��_���@����A�}�N���E�~�N����͂ɂ�郊�X�N�]���ւ̉��p�A

�����I�ȓW�]�܂ł��킩��₷������B

| ������ |

�F |

��c �D�@(�ʼnY�H�Ƒ�w �H�w�� �y�؍H�w�� ����) |

|

�����i |

�F |

\2,800�i�ŕʁj |

| �����s |

�F |

2014�N11��25�� |

|

���o�Ŏ� |

�F |

�t�H�[�����G�C�g �p�u���b�V���O |

�����Ђ̂��w���́A�t�H�[�����G�C�g�����T�C�g�܂���Amazon.co.jp�ŁI |

|

|

| �@���w�s�s�̍^�����X�N��� �`���Ђ��烊�X�N�}�l�W�����g�ց`�x�ڎ��\�� |

| ��1�� |

�^�����X�N���߂����āi���_�j |

��5�� |

�^�����X�N�A�Z�X�����g�Ƃ��̉��p�i�}�N���E�~�N����́j |

| ��2�� |

�s�s�ƍ^�����o |

��6�� |

�^�����X�N�̕s�m���� |

| ��3�� |

�^�����X�N�A�Z�X�����g�̊�{�t���[�� |

��7�� |

�^�����X�N�̃A�Z�X�����g�ƃ}�l�W�����g�`�ۑ�Ə��� |

| ��4�� |

�^�����X�N�A�Z�X�����g�̎�@ |

|

|

|