| �@�Q�D���f�����E���� |

�p�Q�|�P�D |

���ɕ������Ȃ��ꍇ�ɁA������舵���������ڂ̒�`�́A�ǂ̂悤�ɂ�������̂��H |

| �`�Q�|�P�D |

�{�v���O�����ł́A�\����`�́u������舵���������ځv���폜���邱�Ƃ͂ł��܂���B

�����Ŏw�肵�������ɌQ�W�d���ډׂ���܂��̂ŁA�����������ꍇ�ɂ́A���̂Q�̓��͕��@������܂��̂ŁA�ǂ��炩��I�������v�����܂��悤���肢�v���܂��B

�i���@�P�j

���ڒ�`�ɂă_�~�[�̕����i��0.0m�̕����j���쐬���A���̃_�~�[����������Ƃ��Ďw�肵�܂��B�����̒lj��́A�u���ڒ�`�v���͉�ʂŃ}�E�X���E�N���b�N����ƁA���j���[���\������܂��̂ŁA�u���ڂ̒lj��v��I�����A������lj����܂��B�����̍��[�ƉE�[���C���ɂ́A���ꃉ�C�����w�肵�܂��B����ŕ���0.0m�̕������ł��邱�ƂɂȂ�܂��B

�i���@�Q�j

�u������舵���������ځv�͎ԓ������̂܂܂ɂ��Ă����AAB���d�f�[�^�́u���L�d���x�̎w��v���h���L�̓��͒l���g�p�h�ɕύX���A�Q�W�d���x��0.0(tf/m2)�Ƃ��܂��B�����A���̏ꍇ�ɂ́A�����z�d�̓��f���S�̂łP�̒l���g�p����邱�ƂɂȂ�܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�D |

Ver.5.01.00�Œlj����ꂽ�C�ӊ��d�Ƃ́H |

| �`�Q�|�Q�D |

�u�C�ӊ��d�v�́AA���d�ł�B���d�ł��Ȃ��ꍇ�ɁA�o�͂Ȃǂ�A�AB�Əo�Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɒlj��������̂ŁA

�E�C�ӊ��d�iT�d�j

�E�C�ӊ��d�iL�d�j

�E�C�ӊ��d�iT�EL�d�j�FT�d�AL�d�̓����v�Z

�̂R��ނɂȂ�܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�D |

�������̉�͂��s���ꍇ�A�����O�ƍ�����̎x�_�����قȂ��Ă��v�Z�\���H |

| �`�Q�|�R�D |

UC-1�V���[�Y�C�ӌ`�i�q���̌v�Z��p���č������̉�͂��s���ꍇ�AVer.2.16�ȑO�ɂ����܂��ẮA�����O��̊i�_���A���ސ��A�x�_�����قȂ�Ɓu�����O�{������v�̏W�v���s���Ă���܂���ł������AVer.2.17�ɂ����Ďw��Z�o�_�݂̂̏W�v���\�Ƃ������O��̃��f�������قȂ��Ă��Ă��u�����O�{������v�̌��ʂ��m�F�ł���悤�ɉ��ǂ��Ă��܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�S�D |

�C�ӊi�q�����g�p���C�ԗ��̎ԗւ̗L�������l�����ĕ��z�d�ōډׂ������̂ł����H |

| �`�Q�|�S�D |

�ԗւ̐ݒu��0.50m�~0.20m���l�������։d�Ƃ��čډׂ������Ƃ������Ƃł��傤���B�c�O�ł����A�{���i�ł͏W���d�Ƃ��Ă�����舵���܂���BT�d��I�������2���̎ԗ��������ɏ������čډׂ���܂����A�����܂ŏW���d�ł���A0.50�~0.20�̕��z�d�ɂ͂Ȃ�܂���B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�T�D |

�x�_�����Ő��������̍S���́A�Œ�ɂȂ��Ă���̂��H |

| �`�Q�|�T�D |

�ʊO�i�q�v�Z�ł́A���������̕ψʂ��l�����܂���̂ŁA���������̍S�������̓v���O���������Łu�Œ�v�Ƃ��Čv�Z���Ă��܂��B

�@�̂ɁA�x�_�����̉�ʂœ��͂���Kx�AKy�́A

�@�@Kx�FX������̉�]�ɑ���S����ݒ�i�ʏ�A�包�̂˂�������̉�]�j

�@�@Ky�FY������̉�]�ɑ���S����ݒ�i�ʏ�A�包�̒��p����������̉�]�j

����͂��܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�U�D |

���ނ̒f�ʍ��x�́A���ޒP�ʂɕ��ς��ē��͂���̂��H

|

| �`�Q�|�U�D |

�f�ʃf�[�^�œ��͂���f�ʍ��x�͕��ς���K�v�͂���܂���B

�����ω��̗l�ȕ��ς�v����ꍇ�́A�ȉ��̕��@�Őݒ肵�܂��B

�܂��A�f�ʃf�[�^�ł́A�包�i�_�ʒu�ɒ��ڂ����̈ʒu�ł̒f�ʍ��x���v�Z���Ēf�ʔԍ��Ƃ��ēo�^���܂��B

���ɁA���ރf�[�^�ŁA���镔�ނ̓��͂ł́A���[�i�_�Ŏw�肵���i�_�ԍ��ʒu�ł̒f�ʃf�[�^�����[�f�ʔԍ��ɁA���[�i�_�Ŏw�肵���i�_�ԍ��ʒu�ł̒f�ʃf�[�^�����[�f�ʔԍ��ɐݒ肵�܂��B

���̕��@�ŁA�����ω����Ă���ꍇ�ɂ́A���A���[���ňقȂ�f�ʃf�[�^�̐ݒ肪�\�ŁA���̏ꍇ�́A�����ŕ��ޒP�ʂɍ��x�ς��Čv�Z���܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�V�D |

���ʊm�F�Łu���f�ʂɂĉd�ډʒu�͑��݂��܂���v�Ƃ������b�Z�[�W���\�������

|

| �`�Q�|�V�D |

�u���ʊm�F-���f�ʁv��ʂł́A�W�v�������ɓ����I�ɍ쐬����W�v���f�ʂ̊m�F�ƂȂ�܂��B���������̉��f���ł͂���܂���̂ł����ӊ肢�܂��i�W�v���f�ʂ̏ڍׂɂ��܂��ẮA���i�w���v�́u�W�v�̕��@�v�ȉ������Q�Ƃ��������j�B

���̉�ʏ�ɂāu�d�ډʒu�͑��݂��܂���v�ƕ\�������ꍇ�A�ȉ���2�̌������l�����܂��̂ł��m�F���������B

1.��o�������f�ʏ�ɂ͉d���ډׂ���Ă��Ȃ�

�ꕔ�̉��f����Ԃɂ̂ݐ��d���ډׂ����ꍇ�́A���̑��̋�ԂŐ�o�������f�ʏ�ɂ͉d���ډׂ���邱�Ƃ͂���܂���B

��ʏ㕔�́u���f�ʔԍ��v��ύX���A�Y���ʒu�ɐ�ւ��Ă��m�F���������B

2.���������̏W�v�����w�肳��Ă��Ȃ�

���������̏W�v�͈͎͂x�����f�[�^��茈�肵�Ă��܂����A���������͈̔͂́u�����f�[�^�b�\����`�v�̍��ڂŎw�肵�܂��B���͕\���́u�W�v�L���G���A���[���C���v�u�W�v�L���G���A�E�[���C���v�Ɉ͂܂ꂽ�͈͂Ɋ܂܂�郉�C����d�݂̂��W�v�̑ΏۂƂȂ�܂��B

�u�W�v�L���G���A���[�i�E�[�j���C���v�ɓ���̃��C�����w�肵�܂��ƕ��������̗L������0�ƂȂ�܂��̂ŁA���ׂẲd���͈͊O�ւ̍ډׂƂȂ��Ă��܂��܂��B�ʏ�́A���ŗ��[�ʒu���w�肷��悤�ɂ��Ă��������B

���ʂ̊O���i�����̊O���j�ɐ��d���ډׂ�����ꍇ�̂݁A���i�w���v�́uQ&A�b���̑��bQ5-6�v�����Q�ƂɂȂ�ύX����悤�ɂ��Ă��������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�W�D |

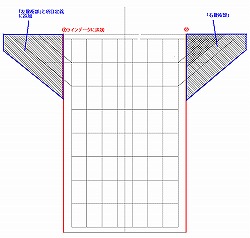

���o�`�����ƉE�o�`�����ɂ̂ݓ����z�d���ډׂ�����

|

| �`�Q�|�W�D |

�d���x�����f�����ŕω�����ꍇ�͈ȉ��̎菇�Ńf�[�^���쐬���������B

1)���C���f�[�^�ɍ��E�̃o�`������o�^����i�Y�t�@�A�A�j

2)�����f�[�^�̍��ڒ�`�ɒlj��������C���f�[�^�ɂ��A�u���o�`�����v�A�u�E�o�`�����v�Ȃǂƍ��ڂ�lj�����B���E�̃o�`�����̉d���x��������

����Ε����ēo�^����K�v����܂���B

3)���d�f�[�^�̓����z�d�ōډה͈͂����ڒ�`�ɒlj������u���o�`�����v�ȂǂƂ��lj�����B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�X�D |

�Q���o�[�\���ɓK�p�\�ł��� |

| �`�Q�|�X�D |

���g�\���̃��f�����ɂ����ẮA�包���ނ̊Y���ӏ��̕��ޒ[����������������s�������ɂ�����@��������܂���B�Ȃ��A�Ռ��W���Ȃǒ��ڕ��ނɉ������l�̐ݒ肨��ьv�Z�����͂ł��܂���̂ŁA�v�Z���ʂ�ʓr�G�N�Z����������K�v������܂��B�{�v���O�������o�͂��錋�ʃt�@�C���i�e�L�X�g�j���G�f�B�^�ŊJ����Excel�V�[ �g�ɓ\��t���A�v�҂̔��f�ŕK�v�Ȍv�Z���ʂ̉ӏ��ɂ��āA���ƂŌW�������A���l�����Ȃǂ��s�����@���l�����܂����A��̓I�ɂǂ����C�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��ɂ��Ă��A�e������͂ɂ��i�q���v�Z�A�W�v���@���ɂ��ė������ꂽ��łȂ��ƁA�����I�ɂ͓���Ǝv���܂��B���ʃt�@�C���i�e�L�X�g�j�����Ē����A�v�҂̑��ŏC�����ׂ��ӏ��������f������������܂���B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�O�D |

�[���ܑ��̍��ڂœ��͂��Ă�����d�������͂ɔ��f����Ȃ����A�����͉��ł��傤�� |

| �`�Q�|�P�O�D |

���d�|�[���ܑ��f�[�^�́A���H���S���ɑ��Ē��s���Ē�`����Ă��܂���ł��傤���B���d�����H���S���ɑ��Ē����i�� ���f�ʂɕ��s�j���Ă���ƁA�{�v���O�����͉d�Ƃ��čl���ł��܂���B��ƒv���܂��āA�킸���ł��悢�̂Łi�Ⴆ��1mm�j

���d�̍ډו������X���Ă��������B���̂Ƃ��A�����������[�̎x�����̊O�֔�яo�Ȃ��悤�ɁA�����֓���悤�X���Ă��������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�P�D |

T�d�̍ő�ډב䐔��20�� �̈Ӗ��ɂ��� |

| �`�Q�|�P�P�D |

T�d�̍ő�ډב䐔�́u���d�f�[�^�v�|�uAB�� �d�v�|�uT�� �d���x�v��ʂł̓��͒l�ƂȂ�܂��B���H���������̋L�ڂɂ��������A�������p�����ɂ�����g���b�N�̍ő吔��ݒ肵�Ă����܂��B���������Ɏ��o�����e�����̃v���X�����Ԃɂ����āA�ډ\�ȃg���b�N�̑䐔���A�R��ڈȍ~�̑䐔�� �܂߂čő�Q�O��i�����l�j�Ƃ��Ă��܂��B�d���x�́A�Q��ڂ܂ł͎�ډ��x�A�R��ڈȍ~�͎�ډ��x�̂P�^�Q�� �Ȃ�܂��i���H���������T(H24)�Ap19�j�B �L�����H����z�肳���ꍇ�ŁA�e�����̃v���X�����Ԃ������傫���ƍl������ꍇ�́A�v�҂ɂď����l��ύX�\�ł��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�Q�D |

���f���W�F�l���[�^�[�ł̃N���\�C�h�p�����[�^�ɂ��āA�q��傫������ƃN���\�C�h���쐬���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����܂����A��������������̂ł��傤�� |

| �`�Q�|�P�Q�D |

�N���\�C �h�ɘa�Ȑ��́A���H�\���߂Ɋ�Â������ʐ��`��v����ϓ_����q�Ƃ`�̊W�ɂ����ẮA�q�^�R���`���q�@�̏����̂Ƃ��N���\�C�h�Ȑ����\�Ƃ��Ă��܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�R�D |

�x�����ԍ��̓��͏��Ɋւ��钍�ӎ����ɂ��� |

| �`�Q�|�P�R�D |

�x�����ԍ��̓��͏��ɂ͒��ӂ��K�v�ł��B�i�_�ԍ��̎Ⴂ������̏��ł͂Ȃ��A�x������ɕ���ł���i�_�ԍ��̏��œ��� ���ĉ������B�Ⴆ�A���S���i�s�����Ɍ��āA���葤�̊i�_���珇�ԂɁA704

701 702 703�@�ƕ���ł���ꍇ�́A�x�������F704 701 702 703 �Ɠ��͂��܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�S�D |

JIP-LINER���`�t�@�C���i.LL2�j ��ǂݍ��ލۂɁA�i.LL2�j�t�@�C�����́u�o�͍��W�n�|���w�n�v�̍��W�l��ǂݍ��ޕ��@�ɂ��� |

| �`�Q�|�P�S�D |

JIP-LINER���`�t�@�C���i.LL2�j �ɂ́u���ʍ��W�̌��ʁv�Ɓu���w���W�̌��ʁv�̂Q�̂����܂肪����t�@�C�����ɏ��Ԃɏo�͂���Ă��܂��B�C�ӌ`�i

�q���̃f�[�^�Ǎ����ł́A�t�@�C���o�͂���Ă���ŏ��̂����܂肵���C���|�[�g���ł��܂���B�Q�Ԗڂ́u���w���W�� ���ʁv�̂����܂��ǂݍ��ނ��߂ɂ́A�G�f�B�^����p���āA���O�Ɂi.LL2�j

�t�@�C���̍ŏ��̕��ɂ���u���ʍ��W�n�̌��ʁv�̂����܂�S�y�[�W���폜���A�u���w���W�̌��ʁv�̂����܂肪�ŏ��ɂ���悤�ɕύX�����i.LL2�j �t�@�C����ʓr�p�ӂ��āA�����ǂݍ���ł��������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�T�D |

�Ռ��W���̓��͒l�́A���̒l�A�܂��́A1+�� �̒l�A�̂ǂ������͂���Ηǂ��ł��� |

| �`�Q�|�P�T�D |

�Ⴆ�A�|���̏Ռ��W���́@����20/(50+L)�@�̒l����͂��Ă��������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�U�D |

���ނ̒��ԓ_�̒f�ʗ́A�ψʂ��Z�o������@�ɂ��� |

| �`�Q�|�P�U�D |

���ޒ��Ԃ̒f�ʗ͂�ψʂ��Z�o����@�\�͂���܂���̂ŁA���炩���߁A�K�v�ȉӏ��Ɋi�_��݂��Ă������ƂŁA���̈ʒu�̒f�ʗ͂�ψʂ��o�͂��邱�Ƃ��ł��܂��B

�ڍׂ́A���i�w���v�́uQ&A�|Q2-7�v���Q�l�ɂ��ĉ������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�V�D |

���ŋ��̃��f�����ɂ��� |

| �`�Q�|�P�V�D |

���ŋ��̃��f�����ɂ��ẮA�{�C�h���S�Ԃ̃E�F�u�������P�{�̎包�Ƃ݂Ȃ��āA�������Ɍ�����ׂ�i�q���f�����l���ĉ������B

�Q�l�Ƃ��āA����2�N7���Őv�v�̑��W�i���{���H���c�jp7-126�ɁA���ŋ��Ɋi�q�\�����_��p����ꍇ�̋L�ڂ�����܂��̂ŁA�Q�l�ɂ��ĉ������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�W�D |

�P�����Q�A���A�P�̓��̓f�[�^�t�@�C���ʼn�͂ł��邩 |

| �`�Q�|�P�W�D |

�{���i�́A�P�����A�܂��́A�A�����̋����\���P�ʂł̉�͎��s�ƂȂ�܂��B���������܂��āA�P�����Q�A���P�̓��̓f�[�^�t�@�C���ň������Ƃ͂ł��܂���B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�X�D |

���ނɍ�p���镪�z���[�����g�͓K�p�\�� |

| �`�Q�|�P�X�D |

�\�������܂��A�{���i�ł͕��z���[�����g�͓K�p�O���ł��B

�K�p�\�ȉd�Ƃ��ẮA���������ɍ�p���镪�z�d�A���d�A�W���d���Ώۂł��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�O�D |

���f���W�F�l���[�^�Ŏ}���̐ݒ肪�\�� |

| �`�Q�|�Q�O�D |

���f���W�F�l���[�^�Ŏ}���̐ݒ�͓K�p�O�ł��B

�}�����������������g���f������U�W�F�l���[�^���œ��͂��A�A�g�p��GRG�t�@�C���ɕۑ�������ɁA�u�C�ӌ`�i�q���̌v�Z�v�{�̑���GRG�f�[�^��ǂݍ��݁A�}��������lj����͂��đΉ��������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�P�D |

�v���X�g���X�d�ɂ��� |

| �`�Q�|�Q�P�D |

�{���i�́A�����d�ɑ���e�����������s���A���d�⋴�ʉd�Ȃǂɂ��f�ʗ͓����W�v�������Ă��܂��B�i�q���g�ʓ������̉d���̂��̂��t���[����͂���@�\�������Ă��܂���̂ŁA���̂��߂Ƀv���X�g���X�d����舵�����Ƃ͂ł��܂���B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�Q�D |

���包�\���ɂ͑Ή��\�� |

| �`�Q�|�Q�Q�D |

�包�𑽐����ׂāA�Ⴆ��20�{�ʕ��ׂăC���[�W�Ƃ��Ă͏��ŋ��̂悤�ɂ���\���ɂ��Ă��A�{�v���O�����œ��͌v�Z���\�ł��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�R�D |

�Ռ��W���ɂ��āA�Ռ��W���ɂ��e���������̌��ʂ��m�F������@�͂��邩 |

| �`�Q�|�Q�R�D |

�Ռ��W���̓X�p������������Z�o������@�ƁA�Ռ��W���ړ��͂�����@������܂��B�Ռ��W���̓����Z�o�l�̏o�͋@�\�͂������܂��A�Ռ��W���ɂ��e������ʍ��ڂƂ��ďo�͂�����@������܂��̂ŁA���̕��@�ł��m�F�������B

���j���[�́u�I�v�V����(O)�v-�u�\�����ڂ̐ݒ�(V)�v�Ɂu���ʊm�F�v-�u���ʊm�F���ʁv�ݒ��ʂ�����܂����A�����Łu���ו\ ���d�Ռ��l�v�f�[�^��ݒ肵�Č��肵�Ă��������B�ʍ��ڂƂ��ďo�͂���ꍇ�ɂ́A���d�ɂ�錋�ʂ���Ռ������������������ʂƏՌ��������ꂼ��o�͂��܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�S�D |

�u�C�ӌ`�i�q���̌v�Z�v�@�\�ƁA�uUC-UC-BRIDGE�v�Ɋ܂܂��i�q�v�Z�@�\�Ƃ̎�ȑ���_�ɂ��� |

| �`�Q�|�Q�S�D |

�uUC-BRIDGE�v�́A�R���N���[�g���H���̐�p�v�c�[���ƂȂ�܂��̂ŁA�|�����O���ɂ����ĊJ�����ꂽ�u�C�ӌ`�i�q���̌v�Z�v�ɔ�ׂĈȉ��̋@�\���T�|�[�g���Ă��܂���B

�@�E�������͕��ނ̌v�Z�i�����U�|���� 4.1.2�j

�@�E�x���v�p���͂̌v�Z�i�����T���ʕ҂̎�4.1.1�j

�@�E�u�|���H���̔�J�v�w�j�v�i�����P�S�N�R���A���{���H����j�ɏ��������v�Z

�܂��A���ڎx�_�̔��͂��ő�/�ŏ��ɂȂ�Ƃ��̑��̎x�_�̔��͂̌v�Z�i���x�_���͂̌v�Z�j���T�|�[�g���Ă��܂���B

���i�̋@�\�T�v�Ƃ��܂��ẮA

�u�C�ӌ`�i�q���̌v�Z�v�́A�i�q���̔ėp���g��̓v���O�����ƔF�����ĉ������B���Ȃ킿�A�C�ӌ`��̕��ʍ��g�i�q�\�����f�����쐬�ł��A�i�q��͂��s���A�f�ʗ́E�ψʁE���͒l���o�͂��܂��B�������A�f�ʂ̉��͓x�v�Z��v�ƍ��͂ł��܂���B

�uUC-BRIDGE�v�́A�i�q�����f����FRAME���f���̍\����͋@�\��������Ă���A�����i�̓��͉�ʂ�ʂ��č쐬�����R���N���[�g���ɂ��āA�\����͂��s���A����ꂽ�f�ʗ͂����Ƃɉ��͓x�ƍ���o�b�|�ނ̊e��v�Z���̐v�ƍ��A�y�ѐv�v�Z���̏o�͂܂ōs�����Ƃ̂ł��鋴���㕔�H�̐v�v�Z�v���O�����ł��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�T�D |

���f���W�F�l���[�^�ō쐬�����f�[�^���i�q���{�̂֓ǂݍ��ޕ��@�ɂ��� |

| �`�Q�|�Q�T�D |

���̎菇�ŁA�i�q���{�̂֓ǂݍ��ނ��Ƃ��\�ł��B

(1) ���f���W�F�l���[�^���ň�U�f�[�^�ۑ����܂��B�@���@*.GRG�f�[�^�t�@�C���Ƃ��ĕۑ�����܂��B

(2) �i�q���{�̑��Łb�t�@�C���b�J���b�̉�ʉ����Ńt�@�C����ށu*.GRG�v��I�����A(1)�ŕۑ������t�@�C����ǂݍ���ʼn������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�U�D |

����o���H�@�ɑΉ��\�� |

| �`�Q�|�Q�U�D |

�C�ӌ`�i�q���̌v�Z�ł́A����o���H�@�ɑ����p�̓��́E�v�Z�@�\�͎c�O�Ȃ��炠��܂���B

���Q�l�܂łɁA����o���H�@�́A�{�H�i�K�X�e�b�v�ɉ����č\�����f������юx�_�������ω����܂��̂ŁA�e�{�H�i�K�X�e�b�v���Ƃɍ\�����f������юx�_�������ʂɍ쐬����͂��邱�ƂŁA�e�X�e�b�v�i����o���ːݎ��j�̒f�ʗ͂₽��ݗʂ��v�Z�ł���ƍl�����܂��B������̕��@�ɂĂ����������肢�v���܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�V�D |

���ޒ��Ԃł̒f�ʗ͂�ψʂ����߂邱�Ƃ͉\�� |

| �`�Q�|�Q�V�D |

���ޒ��Ԃł̒f�ʗ͂�ψʂ����߂�ɂ́A�i�_�̒lj��ƕ��ނ̍Đݒ���s���ĉ������B

�ڍׂ́A���i�w���v�uQ&A�|���f�����E���́|Q2-7.�i�_�Ԃ̋Ȃ����[�����g�A����f�͂����߂���@�v���Q�Ɗ肢�܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�W�D |

���C���f�[�^�ɂ����钆�S���ʒu�̒��ӓ_ |

| �`�Q�|�Q�W�D |

���C���f�[�^�ɂ����钆�S���ʒu�ɂ��ẮA�ŊO���包�̓����Ɉʒu����悤�ɂ��ĉ������B����āA�ŊO���包�̊O���ɐݒ肵���ꍇ�́A�v�Z���s���Ɏx�����ƒ��S���̌�_�������炸�ɓ��H���S����܂�Ȃ��A�Ƃ����G���[���b�Z�[�W�\���ƂȂ�܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�X�D |

�d���v�`�F�b�N�ŁA���d�A�W���d�����x�_���͂Ɋ܂܂�Ă��Ȃ��̂ł����A�����͉��ł��傤�� |

| �`�Q�|�Q�X�D |

���d�����H���S���ɑ��Ē����i�����f�ʂɕ��s�j���Ă���Ɖd�Ƃ��čl���ł��܂���B

��ƒv���܂��āA�킸���ł��悢�̂Łi�Ⴆ��1mm�j���d�̍ډו������X���Ă��������B

���̂Ƃ��A�����������[�̎x�����̊O�֔�яo�Ȃ��悤�ɁA�����֓���悤�X���Ă��������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�O�D |

�P�������̎包�P�̋Ȃ����[�����g�ɂ��āA�e���W���d��ύX�����ꍇ�A�Ȃ����[�����g�l�ɉe�����o�Ă��܂��B

�e���W���̓��[�����g�ɉe�����Ȃ��Ƃ��������ł������A�����e�����Ă���̂ł��傤���B |

| �`�Q�|�R�O�D |

�P�{�_�̒P�����̂悤�ȃ��f���ł���A�Ȃ����[�����g�̓����O��E�Ɋւ�炸����ƍl�����܂��B

�������A����̂悤�ȕ��ʊi�q�\���ɂȂ�܂��ƁA���̍\���Ƃ��Ă͒P�����ł����Ă��A�����O��E�̕ύX�ɂ���āA���ʊi�q���g�̉e���l�i�e���ʁj���ς���ĎQ��܂��B���������̉e���l�ɒ��ڂ���ƁA���̈Ⴂ�������ɉ�ʏ�Ŋm�F�ł���Ǝv���܂��B���Ȃ킿�e�包�ւ̉����z���ʂ��e�����A�包�P�̒f�ʗ͂ɍ��������Ă�����̂ƍl�����܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�P�D |

�x�_�R�[�h�ɂ��āA�Œ�x���E���x���̏ꍇ�A�ǂ̃R�[�h�ɂ���Ηǂ��̂� |

| �`�Q�|�R�P�D |

�{�v���O�����ł́A�包����щ�������\������镽�ʊi�q�\�����f���ɑ��ĖʊO���g��͂��s���܂��B

�S�̍��W�n�Ƃ��āA���������ɂw���A�������p�����ɂx���A��������ɂy���A���Ƃ��Ă��܂��B�ʊO��͎��ɍl������i�_�̎��R�x�́A�w�����̉�]�ψʁA�x�����̉�]�ψʁA�y�������̉����ψʂ̂R�����ŁA����ȊO�̕ψʗv�f�i�w�������̕ψʁA�x�������̕ψʁA�y�����̉�]�ψʁj�͍l���ł����A�����I�ɂ͌Œ舵���ƂȂ�܂��B

�x�_�����R�[�h�́A���̂悤�ɂȂ�܂��B

�i�P�j�Œ� �F�w�����̉�]�ψʁ��Œ�A�x�����̉�]�ψʁ��Œ�A�y�������̉����ψʁ��Œ�

�@�@�@�@�@�@�@���㕔�H�̌��[�������H�i����⋴�r�j�ƈ�̂ƂȂ������[�����\���̎x�_���ɑ���

�i�Q�jXY�s���F�w�����̉�]�ψʁ����R�A�x�����̉�]�ψʁ����R�A�y�������̉����ψʁ��Œ�

�@�@�@�@�@�@�@���s�{�b�g�x���ƌĂ��x�_�ɑ���

�i�R�jX�s�� �F�w�����̉�]�ψʁ����R�A�x�����̉�]�ψʁ��Œ�A�y�������̉����ψʁ��Œ�

�@�@�@�@�@�@�@���包�����ɂ̂݉�]�ł������Ȏx�_�ɑ���

�i�S�jY�s�� �F�w�����̉�]�ψʁ��Œ�A�x�����̉�]�ψʁ����R�A�y�������̉����ψʁ��Œ�

�@�@�@�@�@�@�@����ʂɂ����s���x�_�A�P���x�_�ƌĂ��x�_�ɑ���

�i�T�j�o�l�x�_�F�w�����̉�]�o�l�l�A�x�����̉�]�o�l�l�A�y�������̉����o�l�l����͂��܂��B

�@�@�@�@�@�@�@�@0���͂͂��̕����̃o�l���������R�ȏ�ԁA-1���͂͂��̕����̕ψʂ��Œ肵����ԂƂȂ�܂��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�Q�D |

B���d�̎x�_���́i�ő�ƍŏ��j���Z�o�������ꍇ�A�{�v���O�����ł͂ǂ����͂���Ηǂ��̂� |

| �`�Q�|�R�Q�D |

���d���l������ꍇ�́A���C����ʍ��̃c���[���j���[�b���d�f�[�^�b�ɂĐݒ肵�ĉ������B�i�V�K���͎��́A���d���ډׂ������ݒ肳��Ă��܂��̂ŁA�����ӊ肢�܂��B�j

�v�Z���ʂƂ��ē�����e�x�_���͂́A���d�{���d�ɂ���Đ�����ő�i�܂��͍ŏ��j�̎x�_���͒l���o�͂���܂��B

�܂��A���C����ʍ��̃c���[���j���[�b���d�f�[�^�b���x�_���́b�@�\�ł́A����x�_���́i�ő�j�ɒ��ڂ����ۂ̑��̎x�_���͂��o�͂��邱�Ƃ��ł��܂��B���ʂ́A���͏W�v�\�ɂĂ��m�F���������܂��B���ʂ�[�ő�][�ŏ�]�ɂ��ẮA����x�_�ɒ��ڂ����ꍇ�̊��d�ډ�Ԃ����̂܂ܑ��̎x�_���ڎ��e���l�ɍډׂ������ʂł��B���ڎx�_�̍ő�ډ�Ԃ̌��ʂ�[�ő�]�A�ŏ��ډ�Ԃ̌��ʂ�[�ŏ�]�Ƃ��Ă���܂��B

����ɁA���C����ʍ��̃c���[���j���[�b�����H���́b�ł́A�x�������Ƃ̔��͂��o�͂��邱�Ƃ��ł��܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�R�D |

���d�f�[�^�̓��͂ŁA�u�����z�d�v�̓��͂ƁA�u���z�d�|���Łv�̓��͂̈Ⴂ�͉��� |

| �`�Q�|�R�R�D |

�u�����z�d�v�̓��͂́A���ʑS�̂ɑ��ĂP�̒l����͂�����̂ƂȂ�܂��B

�u���z�d�|���Łv�̓��͂́A���������ɕ��z�d���x���ω�����ꍇ�ɁA���������ɍډ�Ԃ�����āi�ډ�Ԃ�����ŋ���āj���͂��邱�Ƃ��ł���@�\�ł��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�S�D |

���d�̍��v�l�ƁA���͂̍��v�l�̔�r�`�F�b�N�ō���������ꍇ�ɍl�����錴���͉��� |

| �`�Q�|�R�S�D |

�l�����錴���̈��ł����A

���d�|���d�̓��͂ŁA�Ⴆ�u�ԓ��ܑ���������v�̉d�f�[�^���������p�����ɓ��͂���Ă���ꍇ�A���ꂪ�����ŁA���d���v�l�Ɣ��͍��v�l�̔�r�`�F�b�N�ō��������Ă��܂��܂��B

���d�́A���z�����̍��W�����Ƃ��ċ��������ɂ킸���ł����z�������Ȃ��Ɛ������������ł��܂���B�i�����Ȃ킿�A���d�̐����̎n�[�E�I�[��X���W������ł͐����������ł��܂���B�j

��Ƃ��܂��āA���d�̐����̈�[���̂w���W��1mm�X�p���������Ɉړ����f�[�^�ύX���āA�Čv�Z�����肢�v���܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�T�D |

�x������ɕ����̎x�_������ꍇ�ɁA�e�x�_�Ŕ���Mmax���ɂ��̑��̎x�_�ɐ����锽�͂��Z�o���邱�Ƃ͉\�� |

| �`�Q�|�R�T�D |

�u���x�_���́v�̎Z�o�@�\�ʼn\�ł��B

��̓I�ɂ́A���C����ʍ��̃c���[���ɂ���u���d�f�[�^�b���x�_���́v�����g�p���������B����x�_�ɒ��ڂ����ۂ̑��̎x�_���͂��v�Z���邱�Ƃ��ł��܂��B

���x�_���͂̌��ʂ́A���͏W�v�\�ɂĂ��m�F���������܂��B���ʒ���[�ő�][�ŏ�]�ɂ��ẮA����x�_�ɒ��ڂ����ꍇ�̊��d�ډ�Ԃ����̂܂ܑ��̎x�_���ڎ��e���l�ɍډׂ������ʂł��B���ڎx�_�̍ő�ډ�Ԃ̌��ʂ�[�ő�]�A�ŏ��ډ�Ԃ̌��ʂ�[�ŏ�]�Ƃ��Ă���܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�U�D |

TL-20���d�̓��͕��@�͉\�� |

| �`�Q�|�R�U�D |

�{�v���O�����́A�包�̐v�p�v���O�����ł���A���ł̐v���s�����Ƃ͂ł��܂���B

���������iS55�N�j�ɑ��ẮAL-20(�܂���L-14)���d��K�p���Ď包��v���܂��B�i���ł̐v�iT-20�d�Ȃǁj�͑Ή����ł��܂���B�j

�V�������iAB���d�̍l�����������ꂽ�j�ł́AT�EL���d��K�p���Ď包��v���܂��B�i���ł̐v�iT-20�d�Ȃǁj�͑Ή����ł��܂���B�j

���������܂��āATL-20�d�Ƃ������d�ɑ��ẮAL-20���d�݂̂Ŏ包��v���邱�Ƃ��ł��܂��B

�{�v���O�����ł́A���j���[�b���d�f�[�^�b���d�I���b�ŁA�����d�iL-20�j��I�����Ē������ƂŁATL-20�d�̂����AL-20���d�̂ݎg�p���Ď包��v���邱�Ƃ��ł��܂��B

T-20���d�͏��ł̐v�p���d�ƂȂ�܂����A�{�v���O�����ł͏��ł̐v���s�����Ƃ͂ł��܂���̂ŁA�������˂����܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�V�D |

�Ίp�̂���\�����f���ŁA�x��������XY�s����Y�s���ɂ��ĉ�͂���ƁA�uY�s���v�Ƃ������ŕ��Ȃ����������邱�Ƃ����邪�A�����͂Ȃɂ� |

| �`�Q�|�R�V�D |

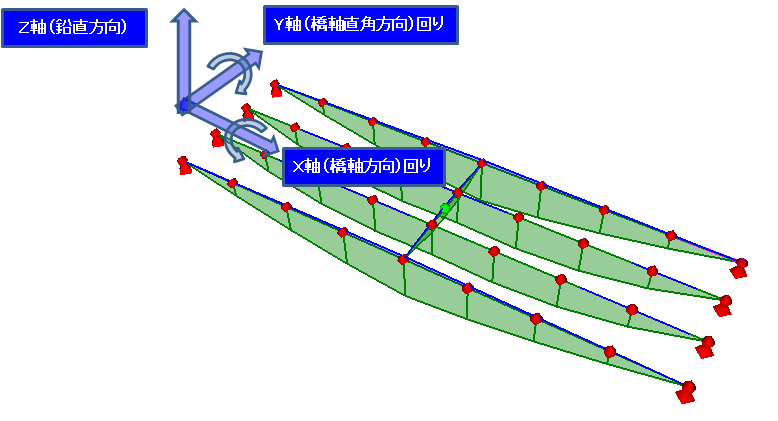

�܂��A�{�v���O�����ł̍��W���́AX���͋��������AY���͋������p�����AZ���͉��������@�ƂȂ��Ă܂��B

�x�_�����͎��̎�ނ�����܂��B

�i�P�jXY�s���FX�����̉�]�����R�AY�����̉�]�����R�A����ȊO�͌Œ�iZ�������̉����ψʁ��Œ�j

�i�Q�jX�s�� �FX�����̉�]�����R�A����ȊO�͌Œ�iY�����̉�]���Œ�AZ�������̉����ψʁ��Œ�j

�i�R�jY�s�� �FY�����̉�]�����R�A����ȊO�͌Œ�iX�����̉�]���Œ�AZ�������̉����ψʁ��Œ�j

�x���ɁuY�s���v��ݒ�Ƃ̂��Ƃł����A����ł���Y�����̉�]�����R�A����ȊO�̐����͌Œ肳�ꂽ�x�_�����ƂȂ�܂��B���Ȃ킿�A�包�����ɂ����S�Œ肵���x�_�����ƂȂ�܂��B

�Ίp�̂���\�����f���̏ꍇ�ŁA�包���������S�Œ肵���x�_�����Ƃ���Ă���P�[�X�ł́A�x�_���͂��A���o�����X�Ȍ��ʁi�Ⴆ�A�C���[�W�ƈقȂ镉���͂������Ă��܂��Ȃǁj�ƂȂ邱�Ƃ�����܂��̂ŁA�x�_�����Ƃ��܂��ẮA���������݂̂��Œ肵���uXY�s���v�̎x�������Ƃ��āA�Čv�Z�����肢�v���܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�W�D |

�x�_�����̃o�l�x�_���g�p����ꍇ�A�ǂ̗l�Ȏx�_�\�����z�肳���̂� |

| �`�Q�|�R�W�D |

��ʓI�Ȋi�q��͂ł�XY�s���x�_�Őݒ肷���͂��قƂ�ǂł����A�ߔN�A�������U�^�S���x���A�Ɛk�S���x���A�_���p�[�ނȂǁA���̒e���ό`�ʼnd���z������x���̓������i�݁A�����̋��������f��������ۂɃo�l�x�_���������邱�Ƃ����Ƃ��čl�����܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�X�D |

L�d�̘A�s�ډׂɂ͑Ή��\�� |

| �`�Q�|�R�X�D |

�{���i�ł́AL�d�̘A�s�ډׂɂ͑Ή����Ă���܂���B

�����܂ŁA���H���������Ɏ����ꂽ�P�䕪��L�d�݂̂ł̌v�Z���s���Ă���܂��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�S�O�D |

�d�̍ډה͈͂��A�[�x�_���O���ɒ���o�������[�܂ŐL���Čv�Z������ɂ͂ǂ����͂���Ηǂ��� |

| �`�Q�|�S�O�D |

���L�̎菇�ł����͂��������B

(1)�u�i�_�v��ʂŁA���[���o��[�Ɋi�_��݂���

(2)�u���ށv��ʂŁA���o��[�ƒ[�x�_��ڑ�����

(3)�u�x�_�v��ʂł́A���ۂɎx�_�̂�����̂ݐݒ肷��

(4)�u�包�v��ʂŁA�e�包�̍ŏ��ƍŌ�Ɍ��[���̊i�_�ԍ�����͂���

(5)�u�x�Ԓ��v��ʂŁA���o������̎x�ԂƂ��ē��͂���

(6)�u�x�������W�v�G���A�n�I�[�v��ʂŁA�ŏ��ƍŌ�̃^�u�Ɍ��[�̉��f����lj�����

(7)�u���C���f�[�^�v�y�сu���d�f�[�^-���d�v�̊e��ʂŁA���C���̎n�_�E�I�_�A�y�сA�n���Ȃǂ̐��d�����W�œ��͂���ۂ̎n�_�ƏI�_��X���W�l���A���o��[�ʒu�Ƃ���

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�S�P�D |

�f�[�^��V�K���͂���Ɠ����z�d�Ƃ��Ď����Ő��������u�^�g�v�Ƃ����d�͉����H |

| �`�Q�|�S�P�D |

�|���������̏ꍇ�ɁA�����O�̏����ʂɐݒu����^�g�̉d�ł��B�R���N���[�g���̏ꍇ�͕s�v�ł��̂ō폜���邩�A�d���x��0�Ƃ��Ă��������B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�S�Q�D |

���[���ډׂ��Č�����ɂ͂ǂ̂悤�ɓ��͂���悢���B |

| �`�Q�|�S�Q�D |

���[���ډׂ̂悤�Ȏw�肵���͈͂ւ̊��d�ډׁi�ډ�ԁj���s���ꍇ�́A

�P�j���C���f�[�^�ŁA�e�Ԑ��̍��E�̃��C���f�[�^�ƁA���ڒ�`�f�[�^���쐬����B

�Q�j��̃f�[�^�t�@�C���œ����ɕ������́u�ԓ���舵���������ځv�̐ݒ�ł��Ȃ����߁A�Ԑ����Ƃɓ��̓f�[�^����B

�R�j�P�Ԑ��ڂ̃f�[�^�Łu�ԓ���舵���������ځv��1�Ԑ��ڂ�ݒ肷��B

�S�j�Q�Ԑ��ڂ̃f�[�^�Łu�ԓ���舵���������ځv�ɂQ�Ԑ��ڂ�ݒ肷��B�i�ȍ~���l�j

�̕��@�ōs���Ă��������K�v������܂��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�S�R�D |

T�d��1�������ډׂ��邱�Ƃ͉\���B |

| �`�Q�|�S�R�D |

�ȉ��Ɏ����^���I�ȕ��@�Ń��f�������s���Ă��������B

1. �ԗ֊Ԋu��0.1�ȂǏ����Ȓl�ɕύX����B�i�Ԋu�̋���2�ւ�1���Ƃ��čډׂ��Ă���ݒ�j

2. 1�։d���x��ʏ�1�ւ�1/2�ɕύX����B

3. �g���b�N�Ԋu��10m�ȂǑ傫�Ȓl�Ƃ���B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�S�S�D |

���̓f�[�^���I�����ăG�N�Z���ɓ\��t������ |

| �`�Q�|�S�S�D |

�\���璼�ڃJ�b�g�A���h�y�[�X�g���s���Ă��������B

�J�b�g�A���h�y�[�X�g�͕\�ɃJ�[�\����ݒ肵�A[Shift]+[���L�[]�Ŕ͈͑I���A[Ctrl]+[C]�ŃR�s�[�\�ł��B

Excel�Ƀy�[�X�g����Ƃ��ɂ�Excel�̃Z����I�����āA[Ctrl]+[V]�Ƃ��܂��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�S�T�D |

��d���������A�Y�˕����ꂼ��d���ē��͂������B |

| �`�Q�|�S�T�D |

�u��d�v�Ƃ��Ẳd���x��1��ނ̂ݓ��͉\�ƂȂ��Ă���܂��̂ŁA2��ވȏ�̐�d���x��ݒ肷��ۂ́A��d���u�����z�d�v�Ƃ��Ă����͂��������B

�A���A���̏ꍇ�̐�d�͎��d�����ƂȂ邱�Ƃɏ\�����z���������B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�S�U�D |

���z�d���������p�����ɕω����������͉͂\���B |

| �`�Q�|�S�U�D |

���z�d�͋��������ɉd���x���ω������O��Ƃ��Ă��邽�߁A�������p�����ɕω�������ꍇ�́A�ߎ��I�ȉd�̍ډו��@�Ƃ��āA�ډ׃G���A�������Ɉ�蕝�ŕ�����`���A���ꂼ��ʓr�̉d���ڂƂ��ē����z�d���ډׂ����邱�Ƃł��Ή����������B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�S�V�D |

�}����Ԃɓ��鏬���ȏc���͎包�Ƃ��Đݒ肷��ׂ����B |

| �`�Q�|�S�V�D |

�包�͉e���l���Z�o���邽�߂̃��C���ł��B�包�Ƃ��Ē�`���Ȃ��Ɖe������͂��ł��܂���̂ŁA�}���ɂ��ݒ肪�K�v�ł��B

�����ȏc���ɂ��܂��ẮA�ʏ�A�c���͒P�����Ƃ��Ēf�ʗ͂��Z�o���f�ʏƍ����邽�߁A�包�Ƃ��Ă̐ݒ�͕s�v�Ǝv���܂��B�包�͉e���l���Z�o���邽�߂̃��C���ł��B�包�Ƃ��Ē�`���Ȃ��Ɖe������͂��ł��܂���̂ŁA�}���ɂ��ݒ肪�K�v�ł��B

�����ȏc���ɂ��܂��ẮA�ʏ�A�c���͒P�����Ƃ��Ēf�ʗ͂��Z�o���f�ʏƍ����邽�߁A�包�Ƃ��Ă̐ݒ�͕s�v�Ǝv���܂��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�S�W�D |

[�\���f�[�^]-[���������̎}��]�͂ǂ̂悤�ȕ��ނɑ���`���ׂ����B |

| �`�Q�|�S�W�D |

���������̎}���́A�}�����包�ɑ��Ē��p�߂��p�x�ŕ���悤�ȏꍇ�ɒ�`������̂ł��B

���������Ɏw�肵�����ނ́A����f�͎Z�o���ɉe���l�̔��]�������s���܂���B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�S�X�D |

��̂��痣�ꂽ�ʒu�ɓY�����ډʒu��ݒ肵���ꍇ�A[�v�Z���@�̐ݒ�]�́u�W�v�L���G���A���g�����鋗���v��ݒ肷��Ηǂ����B |

| �`�Q�|�S�X�D |

���ŊO�ɍډׂ����d���W�v����G���A�́A���̓c���[[�����f�[�^]-[�\����`]�́u�W�v�L���G���A���[���C���v�A�u�W�v�L���G���A�E�[���C���v�Ǝx�����ň͂܂ꂽ�͈͂ɂ�茈�肳��܂��B

�u�W�v�L���G���A���g�����鋗���v�̋@�\�́A��L�̏W�v�L���G���A���[���C���������͂��������������Ŋg������Ƃ������̂ł��B

�W�v�L���G���A���ɉd���ډׂ���Ă���������g������K�v�͂������܂���B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�T�O�D |

1BOX�包����2BOX�包�ɕ�������\���ɂ��ĉ�͂������B |

| �`�Q�|�T�O�D |

�}�����f����包�{�����ϓ����郂�f���ɂ��Ă͉�͉\�ł����A�ʏ�\����1�����\��(1BOX)���f���Ƃ���������郂�f���ɂ��܂��ẮA����f�͂̎�舵�����قȂ邽�߁A�\����܂���͂��邱�Ƃ��ł��܂���B

�������A���҂̉�͏�ɂ�����Ⴂ�͂���f�͂̎�舵���݂̂ł��邽�߁A����f�͂̏W�v�͓K�p�O�ƂȂ�܂����A�ψʁE�Ȃ����[�����g�E�˂��胂�[�����g�E���͂Ɋւ��܂��Ă͉�͂��\�ł��B

���̏ꍇ�A�P�{�包�Ƃ��Ẳ�͂͂ł��܂���̂ŁA1BOX�����ɂ͉��z�包�̃��f�������K�v�ƂȂ�܂��B�܂�1BOX�包��2BOX�包�͕ʕ��Ƃ��Ē�`���邱�ƂɂȂ�܂��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�T�P�D |

�W�v���C�����x�������猅�[���ɂ������B |

| �`�Q�|�T�P�D |

[�\���f�[�^]-[�x����&�W�v�G���A�n�I�[]�Ɍ��[���̉��f����lj����Ă��������B

�x�����f�[�^�́A�ډבΏۋ�Ԃ��m�肷�邽�߂����Ɏg�p���܂��̂ŁA���ۂ̎x�_�ʒu�Ƃ̑��Ⴊ�����Ă���肠��܂���B

�Ȃ��A�x�����f�[�^�̕ҏW�ɔ����A�x�Ԓ��f�[�^�A�����H���̓f�[�^�̏C�����K�v�ƂȂ�܂��̂ŁA�����Ă��m�F���������B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�T�Q�D |

�o�`���ɑ��ď��ł��g�����钆�ł̍��g���l���Ă��邪�A�包�Ƃ��鍜�g���~�ʕ��ނƂ��ē��͂��邱�Ƃ͂ł��邩�B |

| �`�Q�|�T�Q�D |

�包���g�ɂ��܂��Ă̓o�`���ɉ������܂�����ނƂ��Ă����͂��������B

���i�w���v[�T�v]-[�v���O�����@�\�T�v]-[�K�p�͈�]�ɂ��L�ڂ��Ă���܂����A�{�v���O�����ł͉~�ʕ��ނɂ͑Ή����Ă���܂���B�i�_�𖧂ɐݒ肵���ܐ��ߎ����f���Ƃ��đ�p���Ă��������B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�T�R�D |

����PC�R���N���[�g���ɂ����Ďx�_������XY�s���EY�s���ɂ���Ǝx�_���ʼn��������ŕ����͂���������B����̉�����Ƃ��ė��x�_�Ƃ�XY�s���ɕς���Ɗm���ɕ����͂��������Ȃ��Ȃ邪�A�ǂ������������Ȃ̂�������Ȃ��B |

| �`�Q�|�T�R�D |

�{���i�͉e������͂ɂ��A���ڎx�_���Ƃɔ��͉e������`���A�d���ډׂ��Ďx�_���͂��v�Z���Ă���܂��B

�Б��x�_��Y�s���Ƃ��Ă����ꍇ�A��]�ɂ�镉�̉e���ʐς��傫���Ȃ邽�߁A�����͂����o���ꂽ���ʂƂȂ�܂��B�������A�S�x�_��XY�s���Ƃ��邱�ƂŁA�P�ʉd�͂قڒ����I�Ɏ包���ɉe����^���邽�ߐ��̉e���ʐς��傫���Ȃ萳���̉e���̐ςŎZ�肳�ꂽ���ʂƂȂ�܂��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�T�S�D |

���������т�����ꍇ�̎�ډו��̎�舵����? |

| �`�Q�|�T�S�D |

�����f�[�^�\����`���͕\�́u�ԓ���舵���������ځv�Ŏw�肳�ꂽ�͈͂ɑ��Ċ��d���ډׂ��܂��̂ŁA���������тɂ͍ډׂ���܂���B�����ԓ��E�E���ԓ��Ƃ��Ē�`����Ă��܂��ƁA�����ԓ����ւ̎�ډו��{�E���ԓ����ւ̎�ډו� = 5.5m�Ƃ��āA�ő�ډʒu�����肵�܂��B

���u���d�|AB���d�|L�d���x�v�܂��́u���d�|�����d�v�̓��͂Ŏ�ډו���ύX���Ă���ꍇ�́A�ύX��̍ډו��ƂȂ�܂��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�T�T�D |

���d���͂ɏՌ����܂܂Ȃ����ʂ����߂����B |

| �`�Q�|�T�T�D |

���͌v�Z�ɏՌ��W�����l�����Ȃ��ꍇ�́A[���d�f�[�^]�́u���͌v�Z���̏Ռ��W���v�X�C�b�`��"�l�����Ȃ�"�ɐݒ肵�Ă��������B

�������́A[L�d�Ռ��W��]�܂���[T�d�Ռ��W��]�ɂāA�Ռ��W�����l�������Ȃ���Ԃ��w�肵�u�Ռ��W���v��"0.0"�������͂��������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�T�U�D |

���݃z���[���̒���TT-43�̊��d���ډׂ��Ĕ��͂��v�Z���邱�Ƃ͉\���B |

| �`�Q�|�T�U�D |

�{�v���O�����ɂ�����TT-43�d�̌v�Z�́ATT-43�d�Ɠ�����L�d�v�Z�ƂȂ�܂��B

�����ɋ���������TT-43�d���v�Z���Ă���킯�ł͂Ȃ��AL-20�d�̌v�Z���s���A���̌��ʂɑ���TT-43��d�W����TT-43�]�d�W���ɂ�芄���W�����l�����ATT-43�d���v�Z����Ƃ������̂ł��B����́A���{���H���c�u�v�v�̑�2�W�v�ɏ����������@�ōs����悤�ɗp�ӂ��ꂽ���̂ł��B

�d�W���ɂ��܂��ẮA��d�p�̌W���l���u���d�f�[�^�b�����d�bTT-43��d�W���v�A�]�d�p�̌W�����u���d�f�[�^�b�����d�bTT-43�]�d�W���v�Ŏw�肵�܂��B

�����d�f�[�^�̊��d�I���ɂāu�����d�iTT-43�j�v��I������ƍ��c���[���ŋ����d�bTT-43��d�W��/�]�d�W���̑I�����\�ƂȂ�܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�T�V�D |

�����O�f�[�^���玩���ō�����f�[�^���쐬���邱�Ƃ͉\���B |

| �`�Q�|�T�V�D |

�����O�̊i�q�f�[�^��������ɃR�s�[���邱�Ƃ͉\�ł��B

[������f�[�^]-[�\���f�[�^]�̃c���[���ɂ��鍀��(�i�_�E�f�ʓ�)�͓��͉�ʂʼnE�N���b�N����������ƃ��j���[���o�܂��̂ŁA������́u�����O�̃f�[�^�ʁv��I�����ĉ������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�T�W�D |

���d�`�F�b�N�ɂāA���͍��v�Ƃ̑����0���ɋ߂Â���H�v�������Ăق����B |

| �`�Q�|�T�W�D |

���͍��v����v���Ă��Ȃ��d�́A�ډʒu���d�W�v�L���G���A�O�ɐݒ肳��Ă���\�����l�����܂��B

�d�W�v�L���G���A�́A[�\���f�[�^]-[�x�������W�v�G���A�n�I�[]�Őݒ肳��Ă��闼�[�̎x�������C���ƁA [�����f�[�^]-[�\����`]�́u�W�v�L���G���A���[���C���v����сu�W�v�L���G���A�E�[���C���v�ň͂܂ꂽ�̈�ƂȂ�܂��B

���d���C���̑S�Ă��W�v�L���G���A�������ƂȂ�悤�ɁA�W�v�G���A����L�߂ɐݒ肵�ĉ������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�T�X�D |

1�a��RCT���̎x�Ԓ��ƌ������قȂ邪���d�������ŎZ�o������@�͂��邩�B |

| �`�Q�|�T�X�D |

�x�Ԓ��ƌ������قȂ�ꍇ�́A���[���Ǝx�_��ʂ̊i�_�Ƃ��Đݒ肵�Ă��������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�U�O�D |

[�f��]��ʂɍ������̏��ō�������͂���ӏ�����������Ȃ��B |

| �`�Q�|�U�O�D |

[��{�f�[�^]��ʂŁu�N���[�v�A�������k�A���x���̉e���v��"�l������"�Ƃ����ꍇ�A���Y��ʂɏ��ō�������͂��鍀�ڂ��\������܂��B

"�l�����Ȃ�"�Ƃ����ꍇ�͕\������Ȃ��̂ŁA���łƌ������킹����������͂��Ă��������B |

�C�ӌ`�i�q���̌v�Z(���)�@�p���`�@('26.01.08)

�C�ӌ`�i�q���̌v�Z(���)�@�p���`�@('26.01.08)