| A2−1. |

土圧の考え方として、試行くさび法, クーロン式,物部・岡部式,任意土圧入力(土圧強度分布,土圧係数),静止土圧の土圧算出式で検討可能です。 |

| |

|

Q2−2. |

常時の土圧式を静止土圧とし、地震時を主働土圧とすることはできますか |

| A2−2. |

「荷重」−「土圧」画面で下記のように設定して下さい。

・「土圧式」を静止土圧とする。

・「地震時の計算方法」を「主働土圧」とする

|

| |

|

Q2−3. |

地震時の壁面摩擦角が入力値と異なります |

| A2−3. |

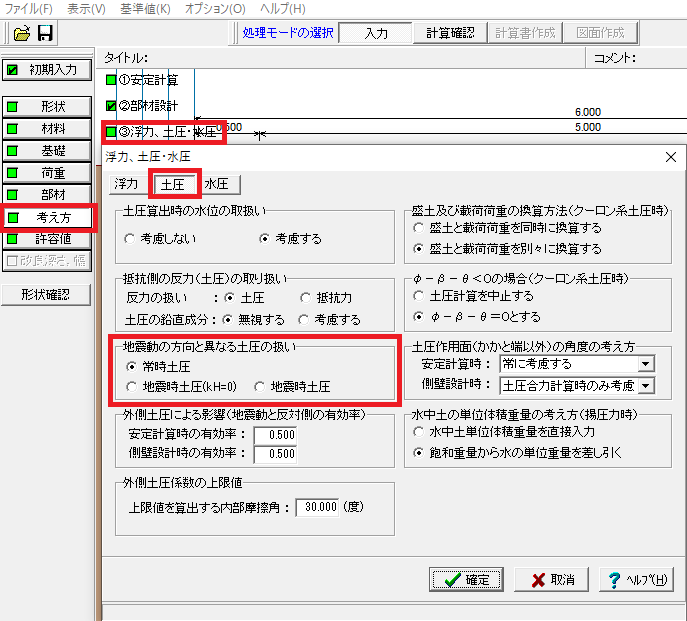

「考え方」−「浮力、土圧・水圧」画面において、「地震動の方向と異なる土圧の扱い」をご確認ください。

こちらで『常時土圧』が選択されている場合、該当する土圧については常時の壁面摩擦角を採用しています。そのため、地震時の値が入力と異なる場合があります。

尚、「地震動の方向と異なる土圧」は以下のようになります。

慣性力方向が「左←右」の場合・・・外側:左側土圧、内側:右側土圧

慣性力方向が「左→右」の場合・・・外側:右側土圧、内側:左側土圧

|

| |

|

Q2−4. |

片側の土圧を0とすることはできますか |

| A2−4. |

片側土圧を0とする場合は、下記何れかの設定を行なってください。

■片側土砂高さを0とする方法

「形状」−「土砂」画面において以下の手順により土砂高さを0としてください。

(1)土圧を0とする側(左側、右側)を選択します。

(2)形状タイプを水平とします。

(3)レベル差=土圧を0とする側の躯体高さ と設定します。

■任意土圧を使用する方法

土圧式を土圧強度分布や土圧係数として、土圧力を直接指定してください。 |

| |

|

Q2−5. |

地震時ケースの左側土圧が作用しません |

| A2−5. |

「考え方」−「浮力、土圧・水圧」画面の土圧の中にあります、「地震動の方向と異なる土圧の扱い」で土圧の評価方法を選択してください。

また、同画面の「外側土圧による影響」で有効率を設定してください。

「地震動の方向と異なる土圧の扱い」の指定により算出された土圧に、この有効率を乗じて背面(外側)土圧とします。 |

| |

|

Q2−6. |

「考え方」−「浮力、土圧・水圧」−「土圧」の外側土圧による影響の『地震動と反対側の有効率』とは何ですか |

| A2−6. |

外側土圧による影響の『地震動と反対側の有効率』は、「鉄道構造物等設計標準・同解説 基礎構造物・抗土圧構造物(平成12年6月)」のP555の「地震時の橋台背面土の取扱い」の「橋台背面方向に地震力が発生する場合」等を参考に設定できるようにしています。

常に永久荷重として土圧が働く場合には有効率を1.0に設定する等、設計者において土圧係数や有効率等をご判断の上設定してください。 |

| |

|

Q2−7. |

「考え方」−「浮力、土圧・水圧」画面の「抵抗側の反力(土圧)の取り扱い」とは何ですか |

| A2−7. |

「考え方」−「浮力、土圧・水圧」画面の「抵抗側の反力(土圧)の取り扱い」は、抵抗力Pが負値となる場合の設定で、「ため池整備」に掲載されている考え方です。

ここで、「抵抗力」が選択されている場合、以下のように抵抗力Pを算出します。

P=Fs・H−V・μ

ここに、

Fs:滑動安全率

H:受働側土圧の水平成分の除いた水平力合計

V:鉛直力合計

μ:摩擦係数

この時、Pが負値になった場合(滑動しない場合)は、受働側には作用力を考慮しません。

Pが正値であれば通常通り計算を行います。 |

| |

|

Q2−8. |

入力した土砂高さと土圧計算時の土圧高さが異なります |

| A2−8. |

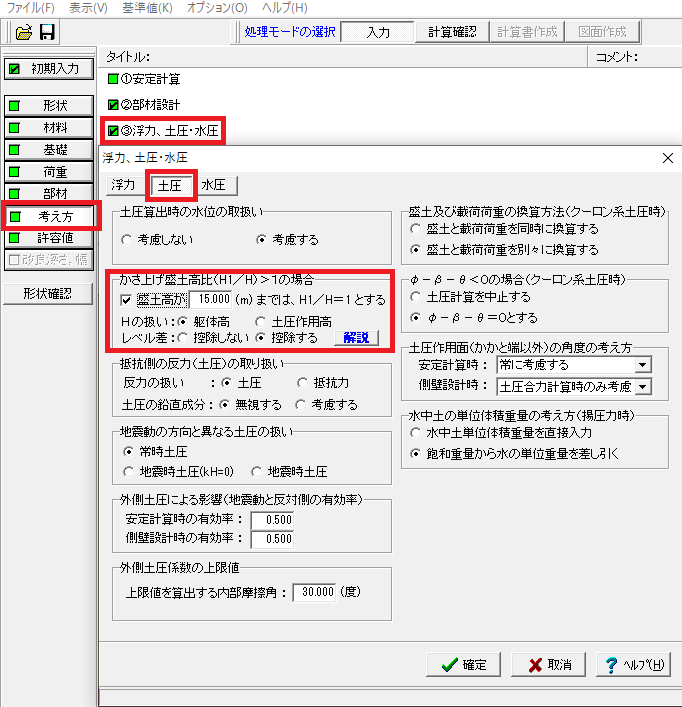

擁壁工指針では、「嵩上げ盛土高比が1を超える場合でも土圧は,盛土高が15mまでは嵩上げ盛土高比を1とみなして計算してよい」と記載されています。

土砂形状に盛土の有る場合は、本プログラムの初期設定でもこの考え方に従っているため、盛土高比によってはご指摘の状態となります。

常に入力値を採用したい場合は、「考え方」−「浮力、土圧・水圧」画面の「土圧」において、「かさ上げ盛土高比(H1/H)の場合」の設定を変更してください。

|

| |

|

Q2−9. |

切土はどのような時に設定するのでしょうか |

| A2−9. |

プログラムでの切土とは、例えば背面に岩盤のような土圧が全く発生しない山があり、その一部を削って構造物を設置する場合を想定しています。

プログラム上は切土面として設定した位置よりも後方の土圧を無視する計算となります。 |

| |

|

Q2−10. |

盛土を等分布荷重換算する場合の勾配部分長X2の算出方法を教えてください |

| A2−10. |

盛土を等分布荷重換算する場合、盛土高Hは入力盛土高H0と換算盛土高H1の合計値となります。

H1=q/γ

H=H0+H1

そのため、勾配部分長X2は、以下のようになります。

X2=H×勾配n

背面土の荷重換算につきましては、下記ヘルプもご参照ください。

・「計算理論及び照査の方法」-「荷重の考え方」-「地表面載荷荷重」-「地表面載荷荷重の荷重の形式」 |

| |

|

Q2−11. |

「考え方−浮力、土圧・水圧」画面の「土圧」で、「土圧作用面(かかと端以外)の角度の考え方」を選択可能ですが、どのような状況で使用するのでしょうか |

| A2−11. |

土地改良「水路工」では、『壁面摩擦角以外では側壁背面の傾斜は無視』とされています。

これに従う場合は、「土圧合力計算時のみ考慮」としてください。 |

| |

|

Q2−12. |

地震時合成角の算出式が水路工P.248等の一般式と異なるのはなぜでしょうか |

| A2−12. |

地震時合成角の一般式tan^-1 kH (ただし、kV=0)は、載荷荷重及び土砂全てに設計震度が考慮されている状態を想定しています。

実際には以下のように考えます。

θ=tan^-1(H/V)=tan^-1(W・kH/W)=tan^-1 kH

上記は気中で、載荷荷重にも慣性力を考慮する場合の算出方法ですが、載荷荷重に慣性力を考慮しない場合や水位を考慮するときには上記では算出できません。

そのためHとVを厳密に評価してθを算出しています。 |

| |

|

Q2−13. |

安定計算では土圧を考慮せず、側壁設計時では土圧を考慮する方法 |

| A2−13. |

(1)土圧式を「土圧係数(詳細入力)」とする

(2)初期化で土圧係数等の情報を設定し、安定計算土圧係数のみ0とする

(3)組み合わせ画面で(2)の土圧係数をチェックする |

| |

|

Q2−14. |

地震時の壁面摩擦角を自動設定しましたが、入力画面の初期化ボタンで設定される値と異なります |

| A2−14. |

入力画面の初期化ボタンで設定される地震時の壁面摩擦角は、レベル1地震の設計震度で算出した値が設定されます。

地震規模は土圧画面の後で設定する組合せ画面で決まるため、このように処理しています。

そのため、レベル2地震時の壁面摩擦角とは異なる値となります。 |

| |

|

Q2−15. |

切土を設定している場合には、土圧式としてクーロン式を選択できないのでしょうか |

| A2−15. |

クーロン式を適用して算定するには、下記のクーロン式の前提条件を満たす必要があります。

・背面土砂形状が水平、または一定勾配

・載荷荷重が無限長載荷

・背面土砂の条件が一定

そのため切土の条件の場合は、クーロン式を適用することはできません。 |

| |

|

Q2−16. |

形状変更すると土圧作用面角度が毎回初期化されるのですが、固定にできないでしょうか |

| A2−16. |

可能です。

オプションメニューの動作環境の設定で、「形状変更時の土圧作用面初期化」のチェックを外してください。 |

| |

|

Q2−17. |

切土土圧式が擁壁工指針(H24)のP105の式とは異なりますが、この式には対応していないのでしょうか |

| A2−17. |

本プログラムは土地改良「水路工」に準拠しているため、お問合せの式には対応しておりません。

尚、水路工では内力の傾斜を考慮していませんが、擁壁工指針式で傾斜を無視すれば両者は等価となります。 |

| |

|

Q2−18. |

土圧作用面が鉛直面となす角度について、「形状」「土砂」で直接入力しているが、自動で計算は出来ないか |

| A2−18. |

オプションメニューの「動作環境の設定」において、「形状変更時の土圧作用面初期化」をチェックしてください。

但し、この場合でも、「考え方」−「浮力、土圧・水圧」画面−「土圧」の「土圧作用面(かかと端以外)の角度の考え方」の設定によっては計算実行後の角度が0となります。 |

| |

|

Q2−19. |

常時土圧算定時には土圧係数を直接入力し、地震時土圧算定では「クーロン(物部・岡部)」や「クーロン(修正物部・岡部)」で検討することはできますか

|

| A2−19. |

可能です。

「荷重」−「土圧」画面の「土圧式」で「クーロン(物部・岡部)」か「クーロン(修正物部・岡部)」を選択し、同画面の「土圧係数」で常時の土圧係数を直接入力してください。

|

| |

|

Q2−20. |

フローリッヒの理論による盛土の荷重換算において、プログラムでは盛土と載荷荷重を個別に換算していますが、同時に換算することはできませんか。

また「水路工」に準拠する場合はどちらが正しいのでしょうか。

|

| A2−20. |

盛土と載荷荷重を同時に換算するには、「考え方−浮力、土圧・水圧」画面の土圧−「盛土及び載荷荷重の換算方法(クーロン系土圧時)」で「盛土と載荷荷重を同時に換算する」を選択してください。

尚、「水路工」の考え方では別々に換算する手法となります。

|

| |

|

Q2−21. |

切土部土圧の計算で、安定計算時は切土部土圧で計算されるのに、側壁設計時は盛土部土圧になるのはなぜですか

|

| A2−21. |

側壁背面と切土面の距離が大きい場合、土圧は切土面の影響を受けないためです。

フーチング張出長が長い場合にはこの傾向が強くなります。

|

| |

|

Q2−22. |

試行くさび計算で、土くさびを形成する多角形の座標系を確認できますか

|

| A2−22. |

「オプション」−「計算書表示の設定」で「試行くさび法土圧図の座標値」を「表示する」としてください。

計算書の土圧図に番号が表示され表形式で座標値が確認できます。

|

| |

|

Q2−23. |

クーロン式による土圧算定時に粘着力を考慮したところ、土圧力<0となりました。どのように粘着力を考慮しているのでしょうか。

|

| A2−23. |

クーロン式で粘着力を考慮する場合の土圧強度p’の算出は、以下のようになります。

p’=p−2c√K

ここに、

p:粘着力を考慮しない土圧強度

c:粘着力

K:土圧係数

粘着力を考慮する際は、上載分の土砂を考慮した土圧強度から粘着力分を差し引きます。この状態で算出されたp’が負となった場合は土圧が作用しないと考えます。

|

| |

|

Q2−24. |

「荷重」−「組合せ」の「外側土圧係数の上限値考慮」とはどのような機能でしょうか?

考慮する場合について記載している文献はありますか?

|

| A2−24. |

土地改良事業計画設計基準及び運用・解説設計「水路工」P438の下記記載に対応したものとなります。

「土圧係数KAは内部摩擦角30°の場合の値を上限値とする」(※U型擁壁の内水考慮ケース)

尚、本プログラムでは上記考え方を試行くさび法でも適用できるよう拡張しています。

試行くさび法の場合は、「考え方」−「浮力、土圧・水圧」の土圧タブの「上限値を算出する内部摩擦角」で入力された内部摩擦角にて算出された土圧合力と通常計算で算出された土圧合力を比較しています。

|

| |

|

Q2−25. |

側壁任意形状で側面の形状変化を考慮して土圧を計算したい

|

| A2−25. |

側壁の外側が断面変化している場合の多点折れ土圧の算定に対応しています。

「形状」−「土砂」画面の「仮想背面」−「仮想背面のモデル」で土圧作用面を設定してください。

「形状に合わせる」ボタンをクリックすることで、躯体外形にあわせた土圧作用面を自動設定することも可能です。

|

| |

|

Q2−26. |

受働土圧の有効率を設定することはできますか

|

| A2−26. |

可能です。

「荷重」-「土圧」-「受働タブ」の特殊条件に「土圧の有効率」にチェックを入れて有効率をご入力ください。

|

| |

|

Q2−27. |

受働土圧は側壁前面に直角の角度として算出されるのでしょうか。それとも鉛直面に対して直角の角度として算出されるのでしょうか

|

| A2−27. |

受働土圧は主働土圧の土圧作用面と同じ角度で算出します。

そのため、通常の条件であれば形状に沿った角度(側壁前面に直角の角度)で算出し、底版張出を有する場合は、鉛直面に対して直角の角度として算出します。

|