|

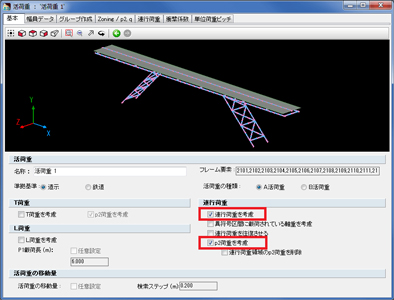

基本設定タブ:

図3のように、活荷重の種類を連行荷重とし、“p2荷重を考慮”にチェックを入れます。p2荷重は現行の道路橋示方書の規定ですが、旧活荷重の等分布荷重pと同じです。

■図3 基本設定

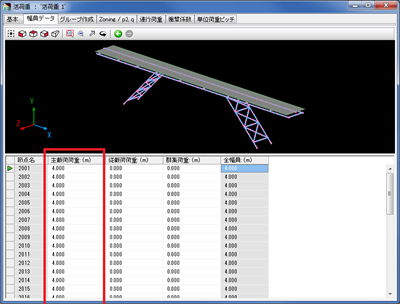

幅員データタブ:

幅員データでは図4のように入力します。幅員が4mなので従載荷荷重は発生しません。

■図4 幅員データの入力

グループ作成タブ:

グループは、特定の部材に対して他と異なる衝撃係数を設定する場合等に作成します。本事例はこれに該当しないので無しとします(図5)。

■図5 グループの定義

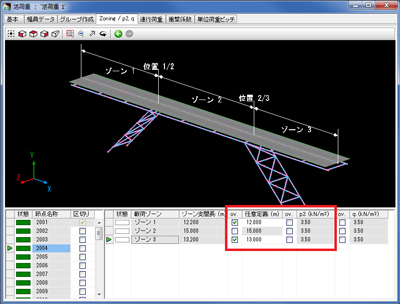

Zoning/p2,qタブ:

「ゾーン」とは活荷重領域のうち、中間支点等で区切られた範囲のことです。活荷重位置によって衝撃係数を求める支間長が異なるため、これをプログラムが認識するために必要な設定です。本事例では図6のように設定します。

■図6 ゾーンの定義

| ゾーン1 |

: |

オーバーハング20cmを控除するために任意定義で12.0m を与える |

| ゾーン2 |

: |

支間長15.0mで問題ないのでそのままとする |

| ゾーン3 |

: |

オーバーハング20cmを控除するために任意定義で13.0m を与える |

p2 荷重強度に等分布荷重 p を与えます。支間Lが80m以下なので3.5(kN/m2)です。デフォルトのまま使用します。

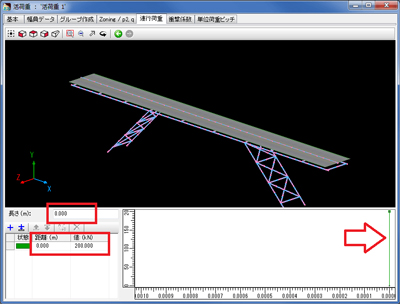

連行荷重タブ:

連行荷重は1個の集中荷重で与え、長さを0.000mとします。図7のように200kNを距離0.000mに与えます。

■図7 幅員データの入力

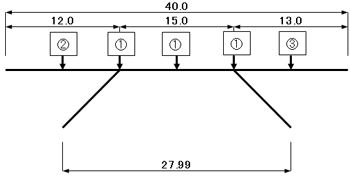

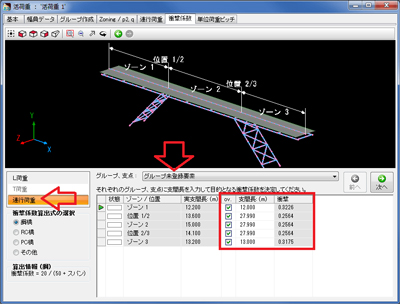

衝撃係数タブ:衝撃係数iを算出するときの支間長Lの取り方は図8のようになります。衝撃係数算出式には“鋼橋”(i =20/(50+L))を指定します。

- 荷重①に対して L=27:99(i = 0:32258)

- 荷重②に対して L=12:00(i =0:25644)

- 荷重③に対して L=13:00(i =0:31746)

■図8 衝撃係数用活荷重載荷位置(m)

部材と支点に対する衝撃係数を設定します。部材は「グループ未登録要素」を選択して入力します。各支点に対しても設定します。等分布荷重は「L荷重」を、線荷重は「連行荷重」を選択して支間長を入力します。図9は部材に対する線荷重の入力例です。

■図9 線荷重P による部材の衝撃係数

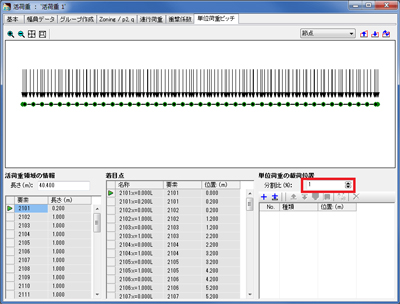

単位荷重ピッチタブ:

図10のように、比率を1%とします。この設定は影響線の精度を左右します。比率が小さい程影響線が滑らかとなり影響線の縦距や面積の精度が向上します。

■図10 単位荷重ピッチ

|