�@�u�k�x�Z�o�i�x���v�jVer.7�v�ł́A��Ɏ��̍��ڂɑΉ����܂����B

- �i���t�[�`���O�ւ̑Ή�

- �ۗL�����ϗ͖@�ɂ�鋴�r���̏ƍ�

- �u���b�N�P�ʌ��ʂ̘A��

- ���S�d�ʎZ����@�̒lj�

- �v�v�̏����ɂ��x���̏ƍ�

- �㕔�\���@���ނ��Ƃ̍ގ��ݒ�

|

|

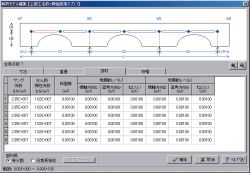

| ���}1�@���C����� |

|

|

�]���̃v���O�����ł́A�����H�`����͂ɂ����Ēn�Ֆʂ������ȃ��f����z�肵�Ă���A�Ζʏ�Ȃǂɐݒu�����i���t�[�`���O��L���郂�f�����쐬���邱�Ƃ��ł��܂���ł����B

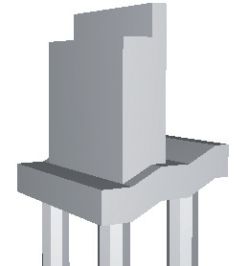

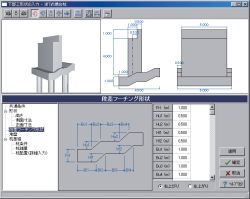

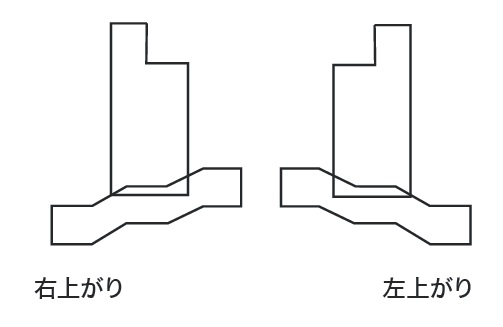

Ver.7�ł́A�d�͎�����/�tT������/���r�u�����������v/���r�u�����������v�̌`��ɂ��Ēi���t�[�`���O�̐ݒ肪�\�ƂȂ�܂����B

���ꂼ��ɁA���������i���i���ʒi���j�A���p�����i���i���ʒi���j��ݒ�ł��܂��B

|

|

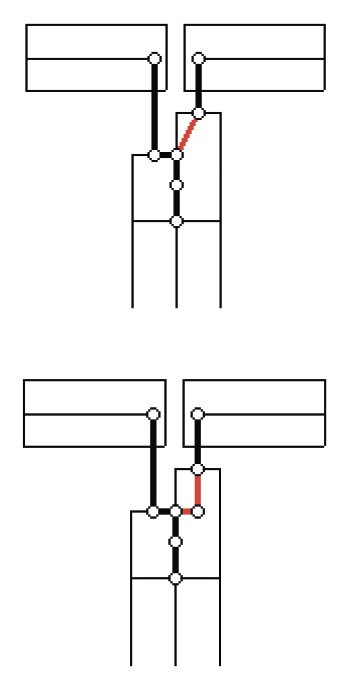

| ���}2�@���������i���j�A���p�����i�E�j |

|

|

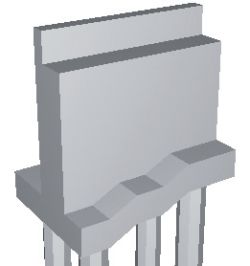

| ���}3�@ �i���t�[�`���O�`����͉�� |

|

�E�オ��̒i��/���オ��̒i���̂ǂ�����쐬���\�ł��B�i���t�[�`���O�̃T�|�[�g�`��́A�����\���̎�ނɂ���ĈقȂ�܂��B

��ʂ̒i���ݒ肪�\�Ȃ̂͋tT������݂̂ŁA���ʂ̒i���͑S�Ă̌`��ōő�2�i�܂ł̒i���`���ݒ�ł��܂��B

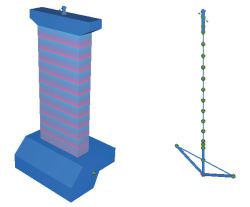

���r�`��ɂ��ẮA�i���t�[�`���O�`���L���郂�f���ɂ��Ă��A���ЁuUC-win/FRAME�i3D�j�v�ւ̃f�[�^�G�N�X�|�[�g�ɑΉ����Ă��蓮�I��̓��f���̍쐬���ɗ͂����܂��B

|

| ���}4�@UC-win/FRAME(3D)�G�N�X�|�[�g���f�� |

|

| �@�ۗL�����ϗ͖@�ɂ�鋴�r���̏ƍ� |

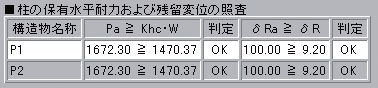

�u�k�x�Z�o(�x���v)�v�̌`����͂ō쐬���ꂽ���r�`��ɂ��āA�ۗL�����ϗ͖@�ɂ�鋴�r���̏ƍ�����юc���ψʂ̏ƍ����s���@�\��lj����܂����B�ƍ��\�ȏ����͈ȉ��̒ʂ�ł��B

- ���r�u�����������v/���r�u�����������v�̂����ꂩ�ō쐬����Ă���

- �~����������ы��e�Y�������v�Z����ݒ肪�s���Ă���

��L���������Ă��鋴�r�`��ɂ��ẮA�����ŏƍ����s���A���̌��ʂ��\������܂��B���ɏƍ������s���邽�߂̐ݒ�͕K�v����܂���B���ʂ́A���ʊm�F��ʁ|���x��2�i�T/�U�j�ڍׁF���������i�������p�����j��ʂɂĕ\������܂��B

|

| ���}5�@�ƍ����� |

�{�@�\���g�p���邱�ƂŁA�A���@�\���g�p�����ɋ��r�̊T���v���s�������\�ɂȂ�܂��B

�ƍ����@

�ϐk���\2�̏ƍ��Ƃ��āA�����X6.4.6�Ɋ�Â��A�����ɂ��ƍ����s���܂��B

khc�W �� P��

��R �� ��R���@�iB��̋��̂݁j

�ƍ��ɗp����ȉ��̒l�ɂ��ẮA�k�x�Z�o�ɂ������͌��ʁi�������f���̉�͌���/1����\���i�P�̋@�\�j�̉�͌��ʁj��K�p���܂��B

- khc�F���x��2�n�k���̐v�����k�x

- Wu�F���Y���r���x�����Ă��镪�S�d��

|

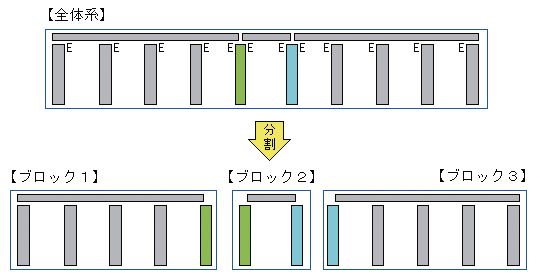

�v�U���P�ʂ��㕔�\���P�ʂŕ��������u�u���b�N�P�ʁv�̌��ʂ������\�����i�֘A���ł���悤�Ɋg�����܂����i�}6�j�B

|

| ���}6�@�u���b�N�P�ʂ̍l���� |

�˂��Ⴂ��L���鋴���ɂ����āA�����e���x���܂��͌Œ�x���ɂ��A������Ă���ꍇ�ɐv�U���P�ʂƂ��Ă͑S�̌n�Ƃ��Ă݂Ȃ����Ƃ��ł��܂��B�������A�˂��Ⴂ���r�ŕ�������e��Ԃ̋����K�́A���r�̍����A�o�l�x���̃o�l�萔���傫���قȂ�ꍇ�́A�u���ꂼ��̌����x������u���b�N���̐U���������\���ɑϐk�v�ɔ��f���鎖���d�v�ł���B�v�Ƃ̍l�����ɂ��A�㕔�H�P�ʂł̏W�v���s���ŗL�������Z�o���Ă��܂��B����́A�u����8�N���H���������E������Ɋւ��鎿��E�W�i3�j�v�i����11�N3��

���ݏȓy�،������j�ɏ����������̂ł��B

�u���b�N�P�ʂ̌ŗL�����́A�u���b�N�P�ʂ̕������ꂽ�v�U���P�ʂ��\������\�����̕ψ�Ui�ߓ_�d��Wi���Z�肳��܂��B

�A���A�ψʂ���ђf�ʗ͂ɂ��܂��ẮA�S�̌n�Ōv�Z���s���܂��B

�u���b�N�P�ʂ�I�������ꍇ�A�˂��Ⴂ���r�ȂǁA1�̉����H�ɕ����̌��ʂ����݂���ꍇ�́A�ȉ��̌������@��1�̌��ʂ��A������܂��B

- �v�����k�x(kh�Akhc)���ł��傫���u���b�N�̌���

- �v�����k�x�������ꍇ�́A��Ɍ������ꂽ����(�U���P�ʌn�ԍ��̏�������)

�v�n�k���i���x��1�A���x��2�^�C�v�T�A���x��2�^�C�v�U�j���ƂɌ������܂��B���̂��߁A���������H�ł��v�n�k�����Ƃɍ̗p�����u���b�N���قȂ�ꍇ������܂��B

|

���Ő��i�ɂ����ẮA�ŏI���ʂł��镪�S�d�ʂ́A�ȉ��̊W�����藧�悤�ɂ܂������͂��Z�肵�A�����͂���t�Z���邱�Ƃŋ��߂Ă��܂����B

������ �� �v�����k�x �~ ���S�d��

���̕��@�ł́A���x���ɂ����镪�S�d�ʂɖ��C�͂̉e�����l������邽�߁A

- 1����\���v�Z�ɂ����āA�ŗL�����Z�莞�ɍډׂ������S�d�ʂƌ��ʂ̕��S�d�ʂ���v���Ȃ�

- ���x���ɂ����镪�S�d�ʂ͂O�Ƃ��Ď�舵������

�ȂǁA�v�҂ɂ���Ă͈ӌ��̕�����鏊�ł����B

�{�o�[�W�����ł́A���S�d�ʂ̎Z����@�Ƃ��āu�����͂���̋t�Z���s��Ȃ��v�I������݂��鎖�ł��v�҂̂��l���f�ł���悤�Ɋg�����Ă���܂��B�����͂���̋t�Z���s��Ȃ��ꍇ�́A

�@���������\���FFrame��͂ɂ�����f�ʗ�

�@1��\���F���͂��ꂽ���S�d��

���ŏI�I�ȕ��S�d�ʂƂȂ�܂��B�]���̕��@�Ƃ̋�̓I�ȑ���ɂ��ẮA�\1�����Q�Ƃ��������B

| ���� |

�����͂���t�Z����ꍇ |

�����͂���t�Z���Ȃ��ꍇ |

| ���x���̏ꍇ |

���C�͂��l�����������͂���Z�� |

�f�ʗ́i����f�́j�������Ȃ��̂�0 |

| ����̃��x��2�n�k�� |

���e�Y���������肳��Ă��Ȃ��ꍇ�́A�v�����k�x���Z�肳��Ȃ��̂�0�ƂȂ� |

����V�[�ɐ�����f�ʗ� |

| �u���b�N�P�� |

�����\���Ƃ��ꂪ�x�����Ă���㕔�\���̐v�U���P�ʂ��قȂ�ꍇ�́A�u���b�N���ɈقȂ镪�S�d�ʂ��Z�肳��� |

�ǂ̃u���b�N�ɂ����Ă��������S�d�ʂ��Z�肳��� |

���\1�@���S�d�ʎZ����@�ɂ�鑊��

|

�@�u�v�v�̑��W �����ۑS�� ����23�N7���v�iNEXCO�j�̋L�q�ɂ��A�S���x���̉�]�@�\�̏ƍ��ɑΉ����܂����B

|

�@�㕔�\���u���g���ړ��́v�ɂāA���ނ��ƂɈقȂ�ގ���ݒ肷�邱�Ƃ��\�ł��i�}7�j�B

|

| ���}7�@�㕔�\�����ސݒ��� |

|

�@���̑��̉������ڂƂ��āA

- �������f���̉�̓��f���ɂāA�˂��Ⴂ�i���`��̃��f�������@�̎w��i�}8�j

- �u������ڂ̐ݒ�b��̓f�[�^�o�́v���x��1/���x��2�̏o�͐ݒ��lj�

- F3D�G�N�X�|�[�g�F�Ɛk�x���̃o�C���j�A�Z��ߒ��o�͋@�\��lj�

- F3D�G�N�X�|�[�g�F���͕��U�x����p�����̎x���P�ʂ̃G�N�X�|�[�g

�ȂǁA�����̂��v�]�ɂ��������Ă���܂��B

|

| ���}8�@�˂��Ⴂ���̃��f���� |

�{�o�[�W�����ł́A���v�҂̂��l�����_��ɔ��f�������f������v�Z���@��I�����邱�Ƃ��\�ƂȂ��Ă��܂��B |

|

>> ���i�����J�^���O

>> �v���~�A������T�[�r�X

>> �t�@�C�i���V�����T�|�[�g

|