| New Products |

|

|

●最新版製品価格

|

●リリース 2012年9月3日

UC-1仮設工シリーズ |

|

|

| 土留め工の設計セミナー |

CPD |

●開催日 : 2012年10月18日(水) 9:30〜16:30

●本会場 : フォーラムエイト東京本社GTタワーセミナールーム

※TV会議システムにて 東京・大阪・名古屋・福岡・仙台にて同時開催

●参加費 : 1名様 \18,000 (税別) |

|

土留め工の設計Ver.10のリリースにあたり、新機能を中心にご紹介いたします。新バージョンでは、

- 当社「Engineer’s Studio®」の解析部を使用した土留め弾塑性解析(略称「解析法II ES」)に対応

- 改良体の設計において、ジェットグラウト工法技術資料(JJGA日本ジェットグラウト協会)に記載しているせん断力、曲げ照査に対応

- 鋼製支保工の座屈照査に平成24年の道路橋示方書II鋼橋編の方法を追加

- 鋼製支保工の座屈照査に仮設指針P50の座屈照査式通りに第三項まで提示するように改善

- 慣用法の断面計算用土圧の計算に国土交通省九州整備局の考え方を追加

- その他要望対応

などを行いました。 |

| Enginner’s Studioを使用した弾塑性解析に対応 |

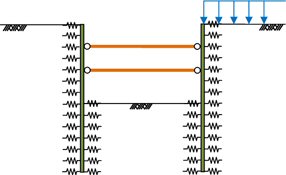

当社「Engineer’s Studio®」の解析部を使用した土留め弾塑性解析(略称「解析法IIES」)に対応しました。「Engineer’s

Studio®」は、プレ/ポスト/ソルバーを当社が自社開発した材料非線形、幾何学的非線形解析ができる立体FEM解析プログラムです(図1)。

■図1 Enginner’s Studio®

解析法II ESは従来の解析法IIを改善・拡張した解析方法とお考えください。理論的な背景は解析法IIと変わりません。

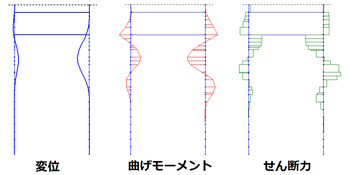

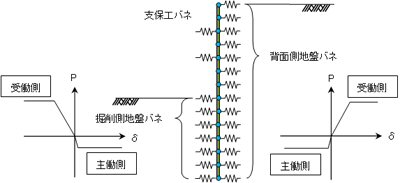

そもそも解析法IIとは、仮設指針P.104では上から5行目にある土木研究所の方法、具体的な参考資料としては仮設指針P.356に示される「偏土圧が作用する土留めの設計」(図2)で行っている解析方法の事であり、「掘削側と背面側の両方の地盤にバネを仮定し、壁の変位に応じて受働土圧と静止土圧の差分を上限とする反力、あるいは静止土圧と受働土圧の差分を上限とする反力が発生する」という考え方を基本として行う解析法です(図3)。本プログラムでは、当初「割線剛性法」として対応しておりましたが、地盤バネの側圧経路の制御などが不十分だったため、その改良版として「荷重増分法」を用意したという経緯があります。

■図2 解析の一例(偏土圧が作用する土留めの設計)

|

■図3 解析モデル |

しかしながら、今までご利用頂いておりました解析法II(荷重増分法)は、プレロード荷重や支保工の引張り抵抗無効などに対応できておらず、また、機能の拡張性に乏しいなどの理由もあり、今回新たに解析法II

ESを用意いたしました。

解析法II ESは今までの解析法IIでは対応しきれなかった点を補完するような解析方法となっております。具体的には、解析法II ESを用意することにより以下の点に対応しました。

(a)弾塑性法で回転拘束ありの場合、回転反力の出力に対応

(b)解析法II の荷重分割法でプレロード荷重に対応

(c)解析法II における「壁の変位と側圧の履歴」を変位の方向で制御する点について改善

(d)支保工引張り状態は支保工バネを無視(引張り抵抗無効)

なお、解析法IIは本バージョンまでのサポートとし、今後は解析法IIESに完全に移行する予定です。

| 項目 |

解析法 I |

解析法 I |

| 割線剛性法 |

荷重増分法 |

解析法 II ES |

| 変位と側圧の履歴 |

− |

×

(同一経路) |

○

(仮設指針通り) |

○

(仮設指針通り) |

| プレロード |

○ |

○ |

× |

○ |

| 支保工引張状態は支保工バネを無視(引張抵抗無効) |

○ |

○ |

× |

○ |

| 偏土圧が作用する土留め壁の設計 |

× |

○ |

○ |

○ |

| 今後の開発、サポート |

○ |

× |

× |

◎ |

■表1 本製品における解析法の機能比較

|

改良体の設計において、今までは押し抜きせん断抵抗から必要厚さ(または必要粘着力)を算出しておりましたが、本バージョンでは新たにジェットグラウト工法技術資料(JJGA日本ジェットグラウト協会)に記載されているせん断、曲げ照査に対応しました。改良体に作用する最大せん断力や曲げ応力から必要厚さや必要粘着力を算出します。

これに伴い、本バージョンより「押し抜きせん断抵抗」、「せん断応力」、「曲げ応力」のそれぞれから算出される必要厚さ(または必要粘着力)を比較し、全計算値を満たす決定値を設定することができるようになりました。また、それぞれの検討方法による改良体の必要厚さと粘着力の関係をグラフで比較することもできます(図5)。

■図4 改良体の設計 |

■図5 改良体の厚さと粘着力の関係図 |

|

鋼製支保工の座屈照査の計算書を仮設指針P50の座屈照査式にしたがって第三項まで提示するように改善しました。また、新たに平成24年の道路橋示方書II鋼橋編の方法を追加しています。

|

| 慣用法の断面計算用土圧に国土交通省九州整備局の考え方を追加 |

慣用法の断面計算用土圧の計算に国土交通省九州整備局の考え方を追加しました。基本的には仮設指針の考え方に同じですが、掘削深さが10mを超える場合には、10m以深の土圧強度を地盤種類によって図6および図7のように考えます。

■図6 断面計算用土圧(砂質地盤)

■図7 断面計算用土圧(粘性地盤)

|

| これまでにご紹介した機能以外に、(1)自立時の許容変位量のとり方として掘削底面から壁体天端までor地表面天端までの選択肢を追加、(2)アンカー腹起し溶接部で鋼橋編の考え方に対応、(3)中間杭の支持力照査における中間杭自重を座屈照査用の自重算出長から全長で算定するように改善、など多くのご要望にも対応しております。なお、解析法II

ESについては、斜め切ばり対応や支保工撤去順序を自由に変更できるオプション機能を用意する予定です。 |

|

>> 製品総合カタログ

>> プレミアム会員サービス

>> ファイナンシャルサポート

|