「落差工の設計計算 Ver.2」では、主に以下の機能拡張を行い、11月中のリリースを目標に対応作業を行っています。

- 落差工形状の自動決定

- 本体・水叩き部配筋の自動決定

以下に、これらの改訂内容の概要を紹介いたします。

|

現行バージョンでは、落差工の本体形状,水叩き形状について、水理計算の結果を参考に寸法値を直接設定いただく仕様としておりました。Ver.2では、トライアル計算時における設計者の作業を大幅に軽減するために、予め指定された河川形状と基本的な条件から、自動的に本体・水叩き形状を決定する機能の追加を予定しています。

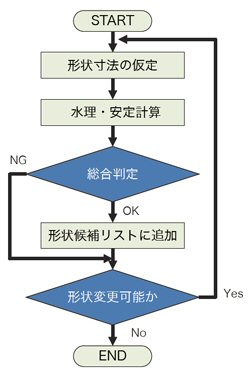

■図1 形状自動決定フロー

形状自動決定の大まかな流れは、「形状自動決定フロー」に従います。

- 予め設定されている河床断面や落差工高を元に、形状寸法を仮定。

- 仮定した寸法値を用いて、水理計算・安定計算等を実行。

- 照査を全て満足する場合、形状の候補として寸法値を保持。

- 寸法値が最小・最大値に達していない場合、再度形状を仮定し同様の処理を行う。

- 最終的に最も経済的(側面形状の面積が小さい)となる形状を結果として計算を終了。

■図2 寸法名称

※W1, W2, H2(直壁型)は指定不要 |

| 寸法 |

自動決定 |

| 総落差高D(m) |

− |

| 天端幅Wu(m) |

○ |

| のり勾配I1 |

○ |

| のり勾配I2 |

○ |

| 背面高H1(m) |

○ |

| 背面高H3(m) |

○ |

| 水叩き長W(m) |

○ |

| 水叩き厚d(m) |

○ |

■表1 自動決定の対象となる寸法(予定)

|

なお、護床工の区間長や護床工のブロック重量については、自動決定対象外となります。

|

直壁型落差工の場合、安定計算に加え、本体及び水叩き部の断面計算が必要となります。これらについても、形状と同様に経済的な断面とするためにトライアル計算が必要となります。Ver.2では、既に決定された断面形状から指定条件の範囲で最も経済的(鉄筋量が少ない)となる配筋を自動的に決定する機能です。

自動決定の対象は、部材軸方向の主鉄筋(1段配筋)、斜引張鉄筋(せん断補強鉄筋)となる予定です。

|

かぶり(mm) |

ピッチ(mm) |

鉄筋径 |

| 最小値 |

100 |

100 |

D13 |

| 最大値 |

150 |

300 |

D19 |

■表2 自動配筋入力イメージ

これまでにご紹介した形状の自動決定機能と自動配筋機能を併用することで、設計業務の所要時間を大幅に短縮することが可能であると考えます。

また、将来的には、両機能について、自動決定条件を満足したモデルのリストから、落差工の体積や鉄筋量、安全率等に着目した比較機能、採用モデルの絞り込み機能など、順次拡張を行っていきたいと考えております。

|

| 以上、拡張予定の機能の概略を紹介させていただきました。今後も皆様からのご要望を取り入れて、改良・改善を加えていきますので、どうぞご期待ください。 |

|

>> 製品総合カタログ

>> プレミアム会員サービス

>> ファイナンシャルサポート

|