ユニバーサル・コミュニケーションデザインの認識と実践

|

太田 幸夫

ビジュアル・コミュニケーションデザイナー、太田幸夫デザインアソシエーツ代表

特定非営利活動法人サインセンター理事長、多摩美術大学 前教授

LoCoS研究会代表、日本サイン学会理事・元会長、日本デザイン学会評議員

一般財団法人国際ユニバーサルデザイン協議会評議員

A.マーカスデザインアソシエーツ日本代表 |

|

|

|

|

| Vol.6 |

日本の紋章に見る絵文字のルーツ |

| |

|

国際バトンリレー

本連載6回目では1970年初め筆者と共に「目で見ることばの研究所Pictorial Institute」を創設した勝見勝が、「国際バトンリレー」を太田に提唱してくれた。1964年東京五輪で勝見が開発した競技種目と会場案内のピクトグラムは、世界から高く評価された。前後して空港や駅でのピクトグラム活用に入っていた国際航空運輸機構や国際鉄道連盟のデザインレベルはまだ低かった。

勝見の提案は、‘64東京五輪の成果を活用しながらその後のオリンピックと万博の開催国は、さらにデザインを向上させ、国際共有資産としての視覚言語に育てるための協力をしたらよいというものであった。

その後の国際イベントは案内用のピクトグラムを例外なく開発し使用してきた。しかしそのデザインはデザイナーの好みや主催国をPRするための個性的デザインに終始し、国際リレーは実現しなかった。筆者はNHKや新聞社の取材を受ける度にこの件を話題にして「1964年と2020年の間で“東京リレー”を実行して勝見提案を具現させればよいのでは」と発言している。

|

絵文字のルーツ

ピクトグラムは日本語で絵文字。図記号(グラフィカルシンボル)の典型で「意味するものの形状を使ってその意味を表すしるし」である。シンボルマークとは異なるので注意を要する。詳しくは、国際出版『ピクトグラム(絵文字)デザイン』(太田幸夫著、柏書房刊20,000円)またはその普及版(同5,600円)を参照されたい。

その中で日本画の基礎造形である「便化(べんか)」を説明している。我が国のグラフィックデザインの道を切り開いた杉浦非水は多摩美術大学の創設者。筆者は日本画出身の杉浦先生から1950年代に「便化」を教わった。

必要以外は取り払う。一切の無駄を省くために要・不要を判断しなければならない。その判断基準にすべきはモチーフの特徴である。対象の特徴を把握するには、全体をゲシュタルト(形態、姿)として認識し、遠くへ突き放すイメージ操作をするとよい。目を細めて細部を消すのもよい。極限まで単純化する理由は、意味を形に凝縮するために他ならない。形に無駄があると見る人の気が散って、意味の認知が損なわれる。単純化が進むと意味が濃くなるばかりでなく、意味以上の形態イメージが伴うようになる。造形の審美性である。単純化だけでその領域に達するわけではないが、強い訴求力を伴って意味が心地よく伝わる領域は確かにある。

その眼と技量を養う道は経験によるしかないが、自分が形を作るという自意識を取り払って、モチーフのもつ形の主張に素直になることがシンボライズ(形象化)の要点と言えよう。VR作業による意味や状況や関係の視覚化作業においても、そうした点は共通しているはずだ。 |

日本の紋章

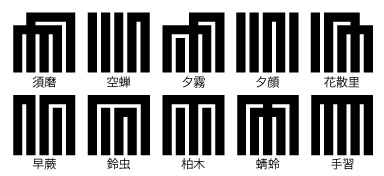

日本の紋章はシンボルデザインの頂点と言える。植物紋は種類も多く花弁などをたくみにシンボライズして生命感ある美しさを造り出している。巴紋などの幾何形態にも造形の粋が見られる。中でも「香の図」の変化に富む表現はユニークで斬新。香道文化の中からデザインされたもので、5種類の香木を焚き、亭主は順次それを客に回す。

客は手元の紙に縦棒五本を書いて、同じ香りと思うものは上端を横線でつなぐ。源氏物語から採った54種のタイトル名が形に付けられており、客の答えた形の正誤を競い合う。 |

|

| ■源氏香の図 |

|

日本の紋章は無名性の美しさを特徴としながら平安以降1200年余り、全ての人が生活の中で養った審美眼で紋章の美しさを見抜き、自分たちのものとし、人生最大の慶びと悲しみを生活文化として形象化してきた。

1971年ウイーン市ハフスブルグ家の宮殿に世界から集まった860名の視覚デザインの専門家に「日本の紋章」と題した英語版の映画を観てもらった。日本貿易振興会(JETRO)に頼まれて筆者が監督、脚本、演出、出演したもの。結果は大成功でユネスコからも頼まれ再上映した。

その映画に出演願った別格の紋屋さん、並木さんにはその後、NHKに協力して45分の教育番組「シンボルマークの世界」を制作した時も出演を願った。また大学の筆者の授業にも来てもらって、30名余の学生が描いた各自の家の紋章を見てもらった。講評は一言。「ひとつも紋章と言えるものはない」という。筆者がその意味を熟考し続けて、はっきり理解できるようになるまでに20年かかった。

すぐれたピクトグラムのルーツは日本の紋章にある。表現するモチーフに同化して無私になること。画家のように自分の名前を書き添えることはない。無名のデザイナーと、絹織物の縦糸横糸の凹凸に墨を染め込む上絵師と、着用する人、三者の無私が誇りを持って宿っている。 |

|

|

|

| (Up&Coming '15 春の号掲載) |

|

|

>> 製品総合カタログ

>> プレミアム会員サービス

>> ファイナンシャルサポート

|