●日時:2014年5月14日〜16日 ●会場:京都工芸繊維大学

●URL:http://www.caadria2014.org/

主催:京都工芸繊維大学 |

(Up&Coming 2014年7月号) |

VR-Cloud®による遠隔地との設計コラボレーションも実演

「CAADRIA 2014」にデジタル建築技術が集結

(フォーラムエイト)

2014年5月、デジタル建築設計技術が一堂に集結する国際会議「CAADRIA2014」が京都で開催され、フォーラムエイトはプラチナスポンサーとして協賛した。大阪大学の福田知弘准教授はVR-Cloud®を使って遠隔地間の設計コラボレーションを実演、同大学の安福健祐助教は建築物内の空間認識について研究発表を行うなど、バーチャル・リアリティー(VR)システムを駆使して行われた研究に注目が集まった。

|

京都工芸繊維大学で開催された「CAADRIA 2014」の講演

会場。26カ国から230人以上が参加した。 |

VR-Cloud®で遠隔地間の設計コラボをデモ

今回で19回目を迎えた「CAADRIA 2014(The 19th International Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia)」は、5月14日〜16日に京都工芸繊維大学で開催された。26カ国から230人以上が集まり、CAADRIA史上、最大の開催規模となった。

5月16日の午前に開催された「バーチャル・リアリティー/拡張現実感と相互作用環境(Virtual / Augmented Reality and Interactive Environment)」のセッションでは、大阪大学大学院環境・エネルギー工学専攻の福田知弘准教授が「同時並行による分散設計検討会議プロセス(A SYNCHRONOUS DISTRIBUTED DESIGN STUDY MEETING PROCESS WITH ANNOTATION FUNCTION)」と題して研究成果を発表した。

遠隔地にいる設計チームが、クラウド上で3DのVRモデルを共有し、画面上で「朱書き機能(annotation function)」を使って同時並行的に設計作業を進めていくという研究だ。過去にもVRによる遠隔地間の設計コラボについては研究されている。

|

CAADRIA 2014の講演会場で発表する大阪大学大学院

環境・エネルギー工学専攻の福田知弘准教授 |

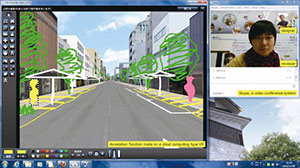

しかし、クラウドによるVRや3DのVR空間上でフリーハンドのスケッチが行える朱書き機能の効果については、詳しく研究されていなかった。そこで福田氏らは、クラウド上でVRシステムを動かせるフォーラムエイトの「VR-Cloud®」を使って研究を行ったのだ。

|

| VR-Cloud®によって手書きのスケッチを行った例 |

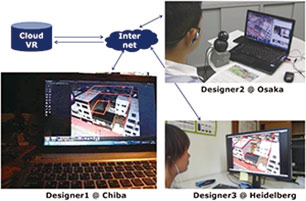

VR-Cloud®によるコラボレーションを行うと、異なるスキルを持つメンバーが各地に分散していても、協力しながら建築設計を行うことができる。例えば、建築設計の実務経験が豊富なメンバー、VRの操作やモデル化が得意なメンバー、設計図書の作成が得意なメンバーがクラウドで連携しながら、1つの設計チームとして機能する。

福田氏らの研究では、3人の設計者が参加し、住宅の建て替え計画を行った。1日目に概念設計としてスケッチから図面を作成。そして2日目に3Dモデリングソフト「SketchUp」を使って建物の3Dモデルを作り、VR-Cloud®にアップロードして既存の街並みと融合させたのだ。

|

|

| 建設予定地周辺の写真(左)と、UC-win/RoadでVRモデル化した現場(右) |

この研究を通じて、クラウド上で3Dイメージを共有できるVR-Cloud®と、VR画面上にフリーハンドでスケッチできる朱書き機能を使った設計コラボレーションは、期待通りの成果を収めた。設計者同士がVRによって建物の完成イメージを様々な視点から明確に共有しながら、朱書き機能で相互作用的に設計を進めていけることが分かった。

一方、VR-Cloud®の操作権が一人の設計者にしかなく、操作権の受け渡し時に設計者の思考や会話が中断してしまうことなどの課題もあった。

約12分間しかない講演時間の中で、福田氏は実際にVR-Cloud®とテレビ会議システムを使い、京都、東京、宮崎に分散するメンバーがコラボレーションしながらビルを同時並行的に設計していく様子を実演した。

|

|

VR-Cloud®による遠隔地間コラボレーションのイメージ。

一つの画面を違う場所にいる設計者同士が共有しながら

設計を進められる。 |

福田氏らの研究で設計したビルの図面やVRモデル |

ビルの建設予定地周辺の街並みをフォーラムエイトのリアルタイムVRシステム「UC-win/Road」でモデル化し、これをVR-Cloud®上で3カ所のメンバーがあたかも一つの画面を操作しているかのように、3Dで設計を進めていくものだった。

|

| 会場をわかせたVR-Cloud®による設計コラボレーションの実演 |

講演会場のスクリーンに宮崎の設計者の表情が映し出され、「ハロー」とあいさつすると、会場を埋めた参加者からは歓声が上がった。そしてそれぞれの設計者が見ている2つの画面が映し出され、片方の画面でスケッチを行うと、他の画面にもその内容がリアルタイムに反映された。

VRで建築空間の認識率を定量化

同じセッションで、大阪大学サイバーメディアセンター サイバーコミュニティ研究部門の安福健祐助教は、「VRディスプレーを使った動線上における建築的視覚空間の数値解析(COMPUTATIONAL ANALYSIS OF ARCHITECTURAL VISUAL SPACE ALONG WALKING PATH BY USING VIRTUAL REALITY DISPLAY)」と題して発表を行った。

|

講演する大阪大学サイバーメディアセンター

サイバーコミュニティ研究部門の安福健祐助教 |

|

|

|

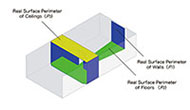

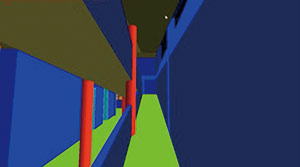

人間の視界に移る実際の面積を

壁(P1)、床(P2)、天井(P3)で

色分けしたもの。 |

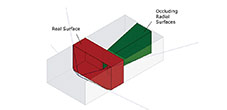

壁を見るときの視界がなす体積(V1)。 |

緑色の部分が視線と平行な視界の面積(Q)

を表す。 |

人間はある物体を視覚的に認識するとき、その物体だけでなく、物体を取り巻く周囲の景色にも影響される。建築空間を認識するときは、人間が動線上で見る視界によって影響を受けることになる。

そこで安福助教は、VRとウォークスルーシステムによって建築空間を定量的に評価する技術を開発する研究を行った。

人間の視界を目に映る実際の面積(P)、視界の体積(V)、そして視線に平行な視野の面積(Q)に分け、さらにこれらを壁や床、天井、柱、窓枠の5つに分類する。

そして人間が建物内外をウォークスルーするときの視野をヘッドマウントディスプレーで追跡し、前述のP、V、Qがどのような相関関係にあるのかを定量的に分析し、明らかにするという研究だ。

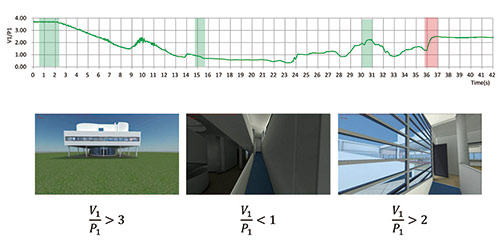

実験ではル・コルビュジエが設計した「ビラ・サボイ(Villa Savoye)」という建物をVRでモデル化し、各部材に床や壁、天井などの属性情報をつけて分類した。ヘッドマウントディスプレーで人間が見た視界のP、V、Qの値を計算し、相関性を探った。

|

| 実験に使われたVRシステムとヘッドマウントディスプレー |

|

|

| 人間の目で見たVR映像 |

VRモデルの各部分は、属性情報で壁、床、天井などが

分類されている |

解析の結果、ウォークスルーによって人間が建物に入り、中を歩き回るとき、壁のVとPの比率は空間の開放性と視界の方向性を表すことがわかった。また、人間がピロティの柱を見たとき、Qの値が大きくなり、柱の背後に壁がない場合はさらにQは大きくなることがわかった。

また窓枠については建物内部から外の景色を見るときに、Qの値が極めて大きくなったが、建物内部を見渡しているときは大きな変化はなかった。

一方、床と天井は水平面であるため、ウォークスルーの位置によるVとPの比率はほとんど変わらなかった。

|

| ウォークスルー過程(中段)による壁のV/Pの値(上段)の変化 |

|

福田氏、安福氏の発表について、会場の参加者からは

熱心な質問が相次いだ。 |

能楽堂での基調講演

フォーラムエイトがプラチナスポンサーとして協賛したCAADRIA 2014ではこのほか、京都工芸繊維大学の60周年記念会館を主会場として約100組の研究発表が行われたほか、センターホールではマサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボ所長の伊藤穰一氏や、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)教授で建築家の阿部仁史氏による基調講演が行われた。開催前の12、13日には世界から集まった7チームによるワークショップも開かれた。

さらに会場を京都市内の大江能楽堂に移して英国・バース大学教授のポール・リチェンス(Paul Richens)氏による基調講演と能の鑑賞会も、参加者を楽しませた。会期後には座禅体験会などを含んだ京都バスツアーも開催され、参加者は京都のCAADRIAを心ゆくまで満喫して、各国への帰途についた。

|

|

| 厚さ4cm、約1000ページにも上った講演概要集 |

大江能楽堂で行われた英国・バース大学の

ポール・リチェンス教授による基調講演 |

|

|

| ワークショップ作品の発表会 |

メーン会場となった京都工芸繊維大学の60周年記念会館 |

(取材執筆:家入龍太) |

|

|

|

|

|

>> 製品総合カタログ

>> プレミアム会員サービス

>> ファイナンシャルサポート

|