| �@�Q�D���I����̌��� |

�p�Q�|�P�D |

�哭�y���W���ڎw�肷�邱�Ƃ͉\���H |

| �`�Q�|�P�D |

�\�ł��B

�u�d�v�|�u�y���v��ʂ́u��{�����v�ŁA�����Z�o�����ڎw���I�����邱�Ƃ��ł��܂��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�Q�D |

���z�Ǎ��̎Z�o���@�������Ă������� |

| �`�Q�|�Q�D |

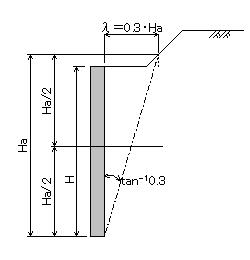

���z�Ǎ�Ha�́A�X�L�����[������ǖʂɑ���tan^-1 0.3�̌��z�������������ƒn�\�ʂ̌�_�Ƃ̉������@�ƂȂ�܂��B

|

| �@ |

|

�p�Q�|�R�D |

�W�I�e�L�X�^�C���̕~�݈ʒu�͒��ړ��͂ł��� |

| �`�Q�|�R�D |

�ŏ��~�ݒ��A���łߑw�������l�����Ď����ݒ肵�܂��B

���ړ��͂��邱�Ƃ��\�ł��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�S�D |

�����A���J�[�H�@�ŕ����̕ǖʍނ�g�ݍ��킹�邱�Ƃ͉\�ł��� |

| �`�Q�|�S�D |

��w�^�C�v�A���w�^�C�v�A�[�w�^�C�v�̒�����œK�Ȃ��̂������I�ɑI�肵�܂��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�T�D |

���I����̌����ɂ�茈�肳�ꂽ�⋭�ނ̒��������邱�Ƃ͂ł��܂��� |

| �`�Q�|�T�D |

����f�ʊm�F���ɒ��ړ��͂��邱�Ƃ��ł��܂��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�U�D |

�W�I�e�L�X�^�C���̕K�v�����͂̌v�Z�ɂ����āA�n�w������S�̈��茟���Ɠ����ݒ�ɂ��Ă���̂ł����A�~�ʂ��ׂ�̏ƍ����ʂ��S�̈��茟���ƈقȂ�܂� |

| �`�Q�|�U�D |

���I���茟���ɂ�����~�ʂ��ׂ�̌v�Z�́A�K�v�����͂��ő�ƂȂ�~�ʂ����߂���̂ł��̂ŁA�S�̈���̌����Ƃ͈قȂ錋�ʂƂȂ�܂��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�V�D |

�W�I�e�L�X�^�C���̕K�v�����͂̌v�Z�ŁA���y��������ԂŌv�Z����̂͂Ȃ��ł��傤�� |

| �`�Q�|�V�D |

�K�v�����͂͐[�������ɎO�p�`���z����̂��O��ł��邽�ߏ�ڐ��y���l�����Ȃ��P���`��Ōv�Z����̂���ʓI�ł��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�W�D |

�e�H�@�ɂ����銊��ʌ`��͂ǂ̂悤�ɈقȂ�̂ł��傤�� |

| �`�Q�|�W�D |

�e�H�@�ɂ����邷�ׂ�ʂ̈Ⴂ�͉��L�̒ʂ�ł��B

�i�P�j�e�[���A�����H�@

�o���Ɋ�Â������Ȃ�܂�������ׂ�ʂƑz�肵�Ă��܂��B

�i�Q�j�W�I�e�L�X�^�C���H�@

�K�v�����͂��ő�ƂȂ�~�ʂ��ׂ�����ׂ�ʂƑz�肵�Ă��܂��B

�i�R�j�����A���J�[�H�@

�N�[�����y�����_��苁�߂��钼���̎哭���ׂ�ʂ�z�肵�Ă��܂��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�X�D |

�d���͉�ʂł́A���d�Ɛ�d���I���ł��܂����Ⴂ�������Ă������� |

| �`�Q�|�X�D |

���ꂼ�ꉺ�L�̂悤�ȈႢ������܂��B

�����d

���d�́A�⋭�y�ǂ̒f�ʕ����ɐ����Ɖ����̔䂪�P�F�Q�̌��z�Ő��y���ɕ��z������̂Ƃ��܂��B

����d

��d��I������ƁA���d�����ƂȂ�܂��B�ݒ肳�ꂽ�d���x�����̂܂܌v�サ�A�ډʒu�A�ډו����͕]�����܂���B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�O�D |

�W�I�e�L�X�^�C���̕K�v�����͂̌v�Z�͓��͎��ɍs���Ă���悤�ł����A�v�Z���ʂ��m�F���邱�Ƃ͂ł��܂��� |

| �`�Q�|�P�O�D |

�\�ł��B

�u�I�v�V�����v�|�u������̐ݒ�v��ʂ́u�K�v�����͉�ʊm�莞�̌��ʊm�F��ʕ\���v�Łu�\������v��I�����ĉ������B

�K�v�����͉�ʂ��m�肵���ۂɁA���ʊm�F��ʂ�\������悤�ɂȂ�܂��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�P�D |

�O�I����ɗp���鉼�z�i�ǂɂ͕ǖʍނ͊܂܂��̂ł��傤�� |

| �`�Q�|�P�P�D |

�e�[���A�����H�@�̏ꍇ�A�X�L�����b�R���N���[�g�͉��z�i�ǂɂ͊܂߂܂���B

�����A���J�[�H�@�̏ꍇ�A�ǖʕ��ނ��܂߂邩�I�����邱�Ƃ��\�ł��B

��{������ʂ́u�O�I����̌����v�|�u��ŕ��ɕǖʕ��ނ��܂߂�v�őI�����Ă��������B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�Q�D |

�e�[���A�����H�@���̃X�g���b�v�̐����Ԋu��Bi��ύX���邱�Ƃ͂ł��܂����B

�܂��A�ύX������Bi��p���čēx���I����̌������s���ɂ͂ǂ������炢���ł��傤���B |

| �`�Q�|�P�Q�D |

����f�ʉ�ʂɂ����āA�e�i���Ƃɐ����Ԋu��Bi�ڎw�肷�邱�Ƃ��ł��܂��B

��{������ʂŁu���͂Ɠ������Čv�Z�v���`�F�b�N���Ă���ꍇ�A���͂���Ɠ����ɓ��I����̌v�Z���s�C�`�揈�����s���܂��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�R�D |

�����A���J�[�A���J�[�H�@���̐ݒu�ʒu��1m�s�b�`�ŌŒ肵�傤�� |

| �`�Q�|�P�R�D |

��{��1m�ƂȂ�܂����A�v�Z�p�ݒ�l��ʂ̃^�C�o�[�̇�Hi�̒l��ύX���邱�Ƃɂ�蒲�����邱�Ƃ��ł��܂��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�S�D |

�W�I�e�L�X�^�C���̓��I����ŁA�}�X�g�J�b�g���C����}�X�g�J�b�g�|�C���g�͐ݒ�ł��Ȃ��̂ł��傤�� |

| �`�Q�|�P�S�D |

�K�v�����̓�Treq�͐[�������ɎO�p�`���z����̂��O��ł��邽�߁A��ڐ��y���l�����Ȃ��P���`��Ōv�Z����̂���ʓI�ł��B

���̎O�p�`���z�͕⋭�y�Ǐ�[���牺�[�܂ł̕��z�ł���̂ŁA�~�ʂ͕⋭�y�lj��[����ʂ点��悤�ɂ��܂��B

���̂��߁A�}�X�g�J�b�g���C����}�X�g�J�b�g�|�C���g�͕s�v�ł��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�T�D |

�W�I�e�L�X�^�C�����̉��z�i�ǂ̌`��́A��ɕǖʌ��z�ɕ��s�Ȍ`��ƂȂ�̂ł��傤�� |

| �`�Q�|�P�T�D |

�W�I�e�L�X�^�C���́A�e�i�̕~�ݒ������꒷���ƂȂ�悤�ɔz�u���邱�Ƃ������Ƃ��܂��B���̂��߁A���̌`��͕ǖʌ��z�ɕ��s�ȋ�`�ƂȂ�܂��B

�A���A�n�R�ʌ`���ݒ肵�A�W�I�e�L�X�^�C���̕~�ݒ��������I�ɒZ���Ȃ�ꍇ�́A�n�R�ʂɉ����`������z�I�ȗi�ǂ̗̈�Ƃ��Ĉ����܂��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�U�D |

�W�I�e�L�X�^�C���̕~�ݒ��́A�S�f�ʂœ��������ƂȂ�̂���{�ƂȂ�Ǝv���܂��B

���ڎw�肷��ꍇ�ɁA�S�f�ʂ��܂Ƃ߂Đݒ肷�邱�Ƃ͂ł��܂����B |

| �`�Q�|�P�U�D |

�\�ł��B

�u�~�݈ʒu�v��ʂŁu�����ݒ肷��v�̃`�F�b�N���O���A��ʉ��́u���L������S�i�ݒ�v�ɒl����͌�{�^���������Ă��������B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�V�D |

�����A���J�[�H�@���ɁA�`��̊}�������I�ɐݒ肳��܂����A�}���Ƃ��邱�Ƃ͂ł��܂��� |

| �`�Q�|�P�V�D |

�����A���J�[�H�@�̏ꍇ�̊}���́A�Ǎ�H�ƕǖʍލ���茈��ł��邽�߁A�����Z�o�݂̂ƂȂ��Ă��܂��B

�Ǎ�H��ǖʍލ��̔{���l�Ƃ��邱�ƂŊ}����0�ƂȂ�܂��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�W�D |

�e�i���Ƃ̃W�I�e�L�X�^�C����ނ�ύX���邱�Ƃ͂ł��܂��� |

| �`�Q�|�P�W�D |

��d�ǃW�I�e�L�X�^�C���H�@���ł́A�e�i���Ƃ̃W�I�e�L�X�^�C����ނ�ݒ肷�邱�Ƃ��\�ł��B

�u�ޗ��v�|�u���ށv��ʂŁA�g�p����S��ނ̃W�I�e�L�X�^�C����ݒ肵�A�u�~�݈ʒu�v��ʂŊe�i���Ƃ́u�W�I�e�L�X�^�C���v�̎�ނڎw�肵�Ă��������B

���A�����ݒ莞�ɂ́A�u���ށv��ʂŐݒ肵���ޗ��̂����A�e�i���Ƃɐv��������TA�����ŏ��̍ޗ����I������܂��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�P�X�D |

�я�|�ލH�@���̑я�|�ނ̕~�݈ʒu�͂ǂ̂悤�Ɍ��肳���̂ł��傤���B���ڎw�肷�邱�Ƃ͂ł��܂��B |

| �`�Q�|�P�X�D |

�я�|�ނ̕~�݈ʒu�́A���z�Ǎ��y�ѕǖʕ��ނɐݒ肳�ꂽ�R�l�N�e�B�u�̉����Ԋu��H(m)����Z�o�����l�ƂȂ�܂��B���̂��ߒ��ڎw�肷�邱�Ƃ͂ł��܂���B

���A�Ǐ�[���牼�z�Ǎ���[�܂ł̍�����H2(m)�Ƃ���ƁA�e�~�݈ʒuzi(m)�͉��L�̌v�Z�ŎZ�o����܂��B

�@�@zi = ��H(i-1/2)+H2 |

| �@ |

|

�p�Q�|�Q�O�D |

�W�I�e�L�X�^�C���̕~�ݒ��������ݒ肵���ꍇ�A�P�Ocm�P�ʂŊۂ߂Ă���悤�ł����A�ۂ߂̒P�ʂ�ύX���邱�Ƃ͂ł��܂��� |

| �`�Q�|�Q�O�D |

�u�I�v�V�����v�|�u������̐ݒ�v�|�u�W�I�e�L�X�^�C���\�~�ݒ��̊ۂ߁v�łP�����P�ʂ��P�O�����P�ʂ��I���ł��܂��B�ۂ߂Ȃ��ݒ�Ƃ��邱�Ƃ��\�ł��B |

| �@ |

|

�p�Q�|�Q�P�D |

�y���ݒ��ʂ̓��I����p�́u�n�k���y�������W���v���u1.4�v�Őݒ肳��Ă��܂����A�o�T�͂���܂��� |

| �`�Q�|�Q�P�D |

�e��̌v�Z��ɋL�ڂ���Ă���܂��B

�⋭�y(�e�[���A����)�ǍH�@�v�E�{�H�}�j���A����4�������(����26�N8��)��P294�����������������B

�e�i�̃X�g���b�v�ɍ�p����y���͎Z�o���Ɏg�p�������܂��B

|

| �@ |

|

�p�Q�|�Q�Q�D |

�ډd���͎��̌��_�ʒu�͕ǔw�ʈʒu�ł��傤���B�ǖʂ̌��z��}���͂ǂ̂悤�ɍl����������ł����B |

| �`�Q�|�Q�Q�D |

�ډʒu�ƍډו��̊�_�͕ǖʕ��ނ̑O�ʈʒu�ł��B

���̂��߁A�ǖʌ��z��}���͍l������K�v�͂���܂���B

���A�h����b�ݒu���͑S�ʍډׂ̂ݓ��͉\�ƂȂ邽�߁A�ډʒu�ƍډו��̐ݒ�͕s�v�ł��B

|

| �@ |

|

�p�Q�|�Q�R�D |

��d�ǃW�I�e�L�X�^�C���H�@�ł́A�O�ǂɑ��Ă͂ǂ̂悤�ȏƍ����K�v�ł��� |

| �`�Q�|�Q�R�D |

��d�ǃW�I�e�L�X�^�C���̊O�ǂ́A�y���ɂ��A�x���g��W�I�e�L�X�^�C�����j�f�܂��͈��������Ȃ����Ƃ��ƍ����܂��B

���ǂ͎������Ă��邽�߁A�O�ǂɂ́A�ǖʔr���w�̍Ӑɂ��y���݂̂���p���܂��B

�O�ǂ̓x���g��̃W�I�e�L�X�^�C���ŕ⋭�̈�ƘA������Ă��邽�߁A�y���ɂ��j�f�A���������������Ȃ���Έ��肵�Ă���ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B

|