| �`�Q�|�P�D |

�ǂ����I��ł���b�X���u�d�ʂ͍l������܂��B

�܂߂�ꍇ �F ��p�͂Ƃ��Ċ�b�X���u�d�ʂ��܂l��ݒ肵�܂��B

�܂߂Ȃ��ꍇ �F ��b�X���u�d�ʂ�ʓr�ݒ肵�܂��B�v�Z���ɂ��ׂẲd�P�[�X�̉d�ɉ��Z����܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�D |

�u�d�v��ʂ̎哭���E���y���̊�b��ʍډd���ɂ́A������͂���悢�ł��� |

| �`�Q�|�Q�D |

�u�d�v��ʁu�d�ݒ�|�哭�i�j���y���E�����v�^�u�̃K�C�h�}�ɂ�����܂��悤�ɁA���Ǒ̓����i��b��ʁj�ɂ�����d�̓��͂ł��̂ŁA���Ǒ̓�������ɂ���y���d�ʓ����w�肵�ĉ������B

�哭���ł���Ί�b��ʂ���̔w�ʓy���̏d�ʁA���ł���Ί�b��ʂ���̑O�ʓy���̏d�ʂɂ��d���x�ƂȂ�A

�y������(m)�~�y���̒P�ʑ̐Ϗd��(kN/m3)

�ŎZ�o���ꂽ���l�ƂȂ�܂��B

���z��܂��͓y�؊�̍\������b���̉��ǂ̏ꍇ�ɂ́A����ʂɂ���[���̌v�Z]�{�^���ɂ��A���͂��ꂽ�y���`���b��ʍډd���̒l�����������邱�Ƃ��ł��܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�R�D |

�{�[�����O�f�[�^�ł͂Ȃ��A�X�E�F�[�f�����T�E���f�B���O�����i�X�N�����[�E�F�C�g�ѓ������j�ɂ��n�Ղ̃f�[�^�����Ȃ��ꍇ�̃f�[�^�̓��͕��@�͂ǂ�����悢�ł��� |

| �`�Q�|�R�D |

�[�w���������H�@(���z�)�ɂ����ẮA�u�ˌ��ďZ�(SWS)�v���I������Ă���ꍇ�ɃX�E�F�[�f�����T�E���f�B���O�����̌��ʂ���͂��邱�Ƃ��\�ł��B

��L�ȊO�ł́A�X�E�F�[�f�����T�E���f�B���O�����̌��ʂړ��͂��邱�Ƃ͂ł��܂���̂ŁA�n�w�f�[�^�ɂ͂m�l��y�����ɂ�蓯��w�Ƃ݂���͈͂�1�w�Ƃ��ē��͂��Ē�����Ό��\�ł��B

�u�ˌ��ďZ�(SWS)�v�́u�v�Z�����v��ʂ̊�̑I���Łu2018�N�� ���z���̂��߂̉��ǒn�Ղ̐v�y�ѕi���Ǘ��w�j�v�Ƃ��Ă���Ƃ��ɑI���\�ł��B

�u�l�����v��ʂ̋��e�����x���͂̎Z����@�ł́A�u�X�E�F�[�f�����T�E���f�B���O�����v��I�����Ă��������B

���u2018�N�� ���z���̂��߂̉��ǒn�Ղ̐v�y�ѕi���Ǘ��w�j�vP131�ł̓X�E�F�[�f�����T�E���f�B���O�������ʂ�p����ꍇ�̑Ώۂ��l�����z���Ƃ��Ă��܂��B�K�p�ɓ������Ă͂����Ӊ������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�S�D |

��l�n�ՂƂ��Đ����͂���������ꍇ�A�n�Ղ̕ό`�W���ɂ͂ǂ̒n�Ղ̒l����͂���Ηǂ��̂ł��傤���H |

| �`�Q�|�S�D |

�v�҂̂����f�ɂāA��\�I�i�x�z�I�j�ȑw�̒l�A�܂��͕��ϒl�Ȃǂ�ݒ肵�ĉ������B

�Ó����̃`�F�b�N�Ƃ��đ��w�n�ՂƂ��Ẳ�͌��ʂƌ��ʂ��r���Ă����������Ƃ��A�L�����Ƒ����܂��B

�u2018�N�� ���z���̂��߂̉��ǒn�Ղ̐v�y�ѕi���Ǘ��w�j�vp.196�Ɂu������R�Ɏx�z�I�ȉe����^����͈͂́A�n�\�ʂ���P/���ł���Ɣ��f����v�ƋL�ڂ�����܂��B

���w�n�Ղ̃f�[�^��莩���v�Z���s�������\�ł��B1/���͈̔͂ω������ό`�W����K�p���܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�T�D |

�t����v�Z�ŁA�哭���Ǝ��̐��ʂ�ς��邱�Ƃ��ł��܂����H |

| �`�Q�|�T�D |

�\�������܂��A���o�[�W�����ɂ����Ă͉t�������Ɏ哭���Ǝ��Ő��ʂ�ς��邱�Ƃ͂ł��܂���B���������������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�U�D |

���ǎd�l��ʂŗ��������b�v���Ă���ƁA�u�㉺���E�ŏd�����Ă��܂��B���b�v�������ĉ������B�v�ƕ\������m��ł��Ȃ��̂͂Ȃ��ł����H |

| �`�Q�|�U�D |

���b�v�����傫���A�㉺���E�����łȂ��A�߂̉��Ǒ̓��m�����b�v�����ԂɂȂ��Ă��邽�߂ɕ\������郁�b�Z�[�W�ł��B

���̂悤�ȏꍇ�A���Ǘ�����Ǒ̂̒f�ʓ��[�����g�̎Z�o���ɑΉ����Ă��Ȃ����߂ɓ��͂𐧌����Ă��܂��B

�O���̌`��������Ă͂قڑS�ʉ��ǂ̏�ԂƂȂ�܂��̂ŁA�S�ʉ��ǂƂ��Čv�Z������@���l�����܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�V�D |

���z��F�[�w���������H�@�̍�p�͂ł́A�Ȃ����[�����g�̓��͂�1��������܂���B

��R���[�����g�Ɠ]�|���[�����g���ǂ̂悤�ɓ��͂���Ηǂ��̂ł��傤���H |

| �`�Q�|�V�D |

�i�lj��̌����̏ꍇ�́A��őO�ʉ��[�ʒu�ł̓��͂��\�ł��B

���̏ꍇ�́A��R���[�����g�Ɠ]�|���[�����g�̓��͂��s���܂��B

�i�lj��ȊO�̏ꍇ�́A��Œ��S�ʒu�ł̍�p�Ȃ����[�����g�i��M=��Mo-��Mr�j����͂��܂��B

����Œ��S�ʒu�ȊO�ŏW�v����Ă���ꍇ�́A���S�ʒu�ւ̊��Z���K�v�ł��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�W�D |

���z��̏ꍇ�A�i�ǂ̑O�ʈʒu�i�ܐ�ʒu�j�ŏW�v���ꂽ�d�͂ǂ�����ē��͂���Ηǂ��ł��傤���H |

| �`�Q�|�W�D |

�i�lj��̌����̏ꍇ�́A��őO�ʉ��[�ʒu�ł̓��͂��\�ł��B

�Ȃ����[�����g�̎w��ʒu�̑I�����u��őO�ʉ��[�ʒu�v�Ƃ��Ă��������B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�X�D |

���z�̐[�w���������H�@�̓��͂̂Ƃ���ʼn����n�Ղ̖��C�W���Ƃ����̂��o�Ă��܂����A�ǂ̂悤�Ȓl��ݒ肷���낵���ł��傤�� |

| �`�Q�|�X�D |

�u���z���̂��߂̉��ǒn�Ղ̐v�y�ѕi���Ǘ��w�j�vP102�ɉ��L�̋L�ڂ��������܂��B

�@a)�����n�Ղ������y�̏ꍇ�@�ʁ�tan�Ӂi�ӁF�����y�̓������C�p�j

�@b)�����n�Ղ���Ղ̏ꍇ�@�@�ʁ�0.6 |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�O�D |

�����̗ʂ̎Z���mv�@�ōs���ꍇ�ɁA��\�l����͂������B

���ψ�������P�ɂ͉���ݒ肷��Ηǂ��̂ł��傤���H |

| �`�Q�|�P�O�D |

��\�l1�_�œ��͂����ꍇ�́A�v�Z�ɉe�����Ȃ��̂ʼn���ݒ肳��Ă���肠��܂���B

mv�̒l��2�_�ȏ�����ꍇ�́A���̕��ψ�������P�̒l�ɉ�����mv�̒l���Ԃ��K�p���܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�P�D |

���z�̐[�w���������H�@�́u�n�w�b���ʁv���͂ɉ����n�Ղ̖��C�W���Ƃ����̂�����܂����A�ǂ��������ꍇ�ɓ��͂��K�v�ł����H

�܂��A��ʓI�ɂ͖��C�W��0.5���炢�ŗǂ������ł��傤���H |

| �`�Q�|�P�P�D |

�����n�Ղ̖��C�W���́A�Γy�����̌������s���ۂ̊����̏ƍ��ɂ����āA���ǒn�Ւ�ʂɍ�p���門�C��R�͂̎Z�o�Ɏg�p���܂��B

���̂Ƃ��A�����n�Ղ��S���y�̏ꍇ�̖��C��R�͂ɂ́A�u���w�n�Ձv�̓��͂Ŏw�肳�ꂽ�S���͂����g�p����A�ʂ͎g�p����܂���B

�܂��A�u�l�����v��ʂ́u�����x���́|�d�̌X�Ίp�v���u�l������v�̏ꍇ�A�d�̌X�Ίp��(��H/V�j�̏���l�Ƃ��Ďg�p����܂��B

�u���z���̂��߂̉��ǒn�Ղ̐v�y�ѕi���Ǘ��w�j�vP102�ɉ��L�̋L�ڂ��������܂��B

�@a)�����n�Ղ������y�̏ꍇ�@�ʁ�tan�Ӂi�ӁF�����y�̓������C�p�j

�@b)�����n�Ղ���Ղ̏ꍇ�@�@�ʁ�0.6 |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�Q�D |

�i�ǂ̈�����ɂ̂݉��Ǒ̂��͂ݏo�����`�����͂ł��܂��H |

| �`�Q�|�P�Q�D |

���z��F�[�w���������H�@

�@��b�X���u���S�ʒu�Ɖ��ǒn�Ղ̒��S�ʒu�̕ΐS�ʂ��w��\�ł��B�i�i�q�z�u�ȊO�j

�������A��b�X���u���S�ɉ��ǒn�Ղ��Ȃ��悤�ȓ��͂͂ł��Ȃ����̐�������������܂��B�ڍׂ́u���ǎd�l�v��ʂ̃w���v�����Q�Ƃ��������B

�y�؊�F�[�w���������H�@

�@�u�n�Ձv��ʂ́u�y���`��v�^�u�ō\�����Ɖ��Ǒ̂̈ʒu�W���w�肷�邱�Ƃ��\�ł��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�R�D |

���Ǒ̂̓������C�p�x�̏����l30�x�͉��ɂ����̂ł��傤���H |

| �`�Q�|�P�R�D |

�u������ ������ ���z���̂��߂̉��ǒn�Ղ̐v����ѕi���Ǘ��w�j�v(���{���z�Z���^�[)����сu���z��b�̂��߂̒n�Չ��ǐv�w�j�āv(���{���z�w��)�Ɍf�ڂ����v����Q�l�Ƃ����l�ł��B

�u2018�N�� ������ ���z���̂��߂̉��ǒn�Ղ̐v����ѕi���Ǘ��w�j�v(���{���z�Z���^�[)�ł́AP71�ɓ������C�p�x��30��(�}4.2.6�Ɏ����ӂ̕��ϒl)�Ƃ���L�q���lj�����Ă܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�S�D |

�y�؊�ł́A���͂́u�l�����v��ʂŔw�ʑ��ɕΐS����ꍇ�̒n�Ք��͓x�̎Z�o���@���I���ł��܂����A�t���i�͐��h�̉t��j�ɂ͂Ȃ��̂ł��傤���H |

| �`�Q�|�P�S�D |

�t���@�͐��h�̉t��̎�����ɂ��x���͂��Z�肷��ꍇ�A�x���͂̌����ł͊O�͂��ނ荇���Ă�����̂Ƃ��čl���A�����̏ƍ��p�O�͂̂����A�����n�Ց��i���j�̎x���͑w����є�t�w�����p����y�������͂Ɖ��ǒn�Ւ�ʂ̂���f�͒�R�ɕ�������܂��B

�y�؊�ł́A�w�ʑ��ɕΐS�����ꍇ�ɐ����͂��ނ荇���Ɏy�����l������Ȃǂ̒������s���܂����A�t�i�͐��h�j�ɏ��������ꍇ�́A�ނ荇�����l��������ԂŒn�Ք��͂��Z�肳��Ă��܂��̂ŁA�I�����͂������܂���B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�T�D |

�u�d�ݒ�v��ʁu�d�ݒ�|�哭���^���y���E�����v�^�u�́u�y�����l�����Ȃ������v�Ƃ͉��� |

| �`�Q�|�P�T�D |

���Ǒ̂ɍ�p����y�����v���O�����ŎZ�o����ہA���Ǒ̒�ʂ���u�y�����l�����Ȃ������v�܂ł͈͓̔͂y�����������Ȃ����̂Ƃ��ĉd���W�v���܂��B

��Փ��ɂ��y�����������Ȃ���Ԃ�����ꍇ�Ɏw�肵�Ă��������B�ʏ�͂O�ō\���܂���B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�U�D |

���Ǒ̂̒P�ʑ̐Ϗd�ʂ����n�ՂƓ����ɂ��Ă��ǂ��悤�ȋL�q���w�j���ɂ���̂ł��傤���H |

| �`�Q�|�P�U�D |

���Ǒ̂̒P�ʑ̐Ϗd�ʂɂ��āA���m�ȋL�q�͂������܂���B

�v��ł́A���n�Ղ̒P�ʑ̐Ϗd�ʂƓ����l��p���Ă��܂��B

�܂��A������̃|�C���gP58 �ɒ��������ɗp����P�ʑ̐Ϗd�ʂƂ��āu�X�����[�n�ɂ��[�w���������H�@�ł́A��ʂɁA���Ǒ̂��邢�͉��ǒn�Ղ̎��d�̎Z��Ɏg�p����P�ʑ̐Ϗd�ʂ́A���n�ՂƓ����̒l���̗p���Ă��܂��v�ƋL�ڂ���Ă��܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�V�D |

���z��F�[�w���������H�@�ɂ����āADf�f�̍����l�����Ȃ��ݒ�͂���܂����B |

| �`�Q�|�P�V�D |

�l���̗L���̐ݒ�͂���܂���B

Df�f�́ADf�f�Z��ʒu�̕W��������Ǒ̒�ʂ܂ł̋����ł��B

Df�f���l���������Ȃ��ꍇ�́A�u�n�w�b���ʁv��ʂ̐ݒ�ŁuDf�f�Z��ʒu�̕W���v�����Ǒ̒�ʈʒu�Ƃ��Ă��������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�W�D |

�X�E�F�[�f�����T�E���f�B���O�����i�X�N�����[�E�F�C�g�ѓ������j�ɂ��ꍇ�ANsw�͉��ǒn�Ւ�ʂ�艺�Q���[�g���܂ł̊Ԃ̕��ϒl�Ƃ���܂����A���Ǒ̒�ʈȉ�2m�܂ł̎����l�������ꍇ�A�����l������͈͂ł̕��ϒl��p���Ă��悢���B |

| �`�Q�|�P�W�D |

�ŏI�I�ɂ́A�v�҂̔��f�ƂȂ�܂����A2m�ȏ�܂��͂���ɋ߂��͈͂̎����l���K�v�ł���ƍl���܂��B

Nsw�������ŎZ�肷��ꍇ�A�v���O�����ł͉��Ǒ̒��~2m�܂ł̎����l���ݒ肳��Ă��Ȃ��ꍇ�A�x����\�����܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�P�X�D |

���z��F�[�w���������̐����͌v�Z�𑽑w�n�ՂƂ����Ƃ��A�Y���Œ�x�Ɏw�肷�鐔�l�͊�ޓ��ŋK�肳��Ă��܂��� |

| �`�Q�|�P�X�D |

�u2018�N�� ���ǒn�Ղ̐v�y�ѕi���Ǘ��w�j�vP66�ɂ����āA�u���Ǒ̂̏�ɍ��Ȋ�b�X���u������ꍇ�A���Ǒ̓����̌Œ�x��r�́A0.25�Ƃ���B�i�����j��b�X���u�Ɖ��Ǒ̊Ԃ�5�`10cm���x�̍Ӑ�~���Ȃǂ̈�ʓI�Ȓn�Ƃ��Ȃ���Ă���ꍇ�ł����̌W����p���鎖���ł���B�K�Ȏ����ɂ��Œ�x���m�F����Ă���ꍇ�́A���̒l��p���鎖���ł���B�v�ƋL�ڂ�����܂��B

�܂��A�u���ǒn�Ղ̐v�y�ѕi���Ǘ��w�j(H14)�vp.71 �ɂ����l�̋L�q������܂��̂ŁA�������Q�l�ɐݒ肵�Ă��������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�O�D |

���Œ�x�̎w�肪�l�����̉�ʂɂ���܂����A�Œ�x�����O�Ƃ���ɂ͂ǂ�����悢�ł����B |

| �`�Q�|�Q�O�D |

�u�l�����v��ʂ́u������R�b�펞�E���n�k���̌����b�Y�������v�̐ݒ�ɂāu���R�v��I�����邱�ƂŁA�Y���Œ�x��0�Ƃ����v�Z���s���܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�P�D |

���z��̐[�w���������H�@�ɂ����āA�v�Z�����́u���Ǒ̏�̓y���d�ʂ̍l���v�͂ǂ̂悤�ȏꍇ�Ƀ`�F�b�N��������ł����B |

| �`�Q�|�Q�P�D |

���Ǒ̂̕�����b�X���u�����傫���A��b�X���u�O�ʼn��Ǒ̏�ɂ���y���d�ʂ̉e�����l�������v�Z���s���ꍇ�Ƀ`�F�b�N�����Ă��������B

�����͂̌�������ѕΓy���̌����ɍl������܂��B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�Q�D |

���w�n�Ղ̓��͂ɂ����āA����fcu�̒l�͉����Q�l�ɓ��͂���悢���B |

| �`�Q�|�Q�Q�D |

cu�͉��Ǒ̊Ԍ��n�Ղ̔��o���ɑ����R�͂��Z�o����ۂ̂���f���x�ŁA�u������ ���z���̂��߂̉��ǒn�Ղ̐v����ѕi���Ǘ��w�j(H14.11)�v�̌v�Z��ł́A�n�Ղ̔S����(=qu/2)�Ɠ����l�ōl������Ă��܂��B

�ŏI�I�ɂ͐v�҂ɂ����Ă����f���������B |

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�R�D |

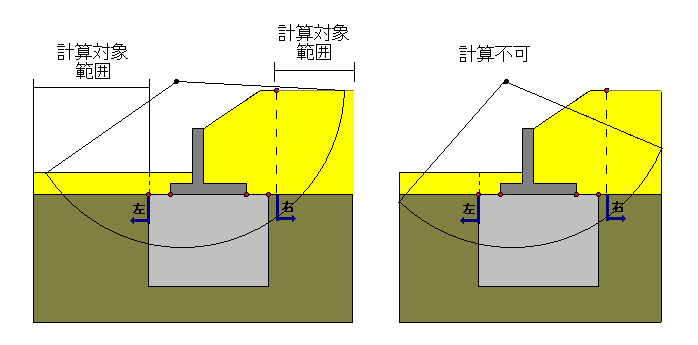

�u�~�ʂ��ׂ�v��ʂ́u�v�Z�Ώ۔͈́v�Ƃ͉��� |

| �`�Q�|�Q�R�D |

�~�ʂ��ׂ�̌v�Z�ɂ����āA��������邷�ׂ�~�͒n�\�ʂƂ̌�_���K�v�ł����A�v�Z�Ώ۔͈͂������ƒn�\�ʂƂ̌�_���Ȃ���ԂƂȂ�v�Z�ł��܂���B

���ׂ�~�������ł���悤�ɍ��E�̌v�Z�Ώ۔͈͂��w�肵�Ă��������B

���͂������Ǒ́A�i�NJ�b���A�w�ʓy���A���y�͈̔͂̂����A�ł���(�E)�ɂ���_����̋������w�肵�܂��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�S�D |

���z��u�~�ʂ��ׂ�v��ʂ́u�`��W�����v�ɂ͉�����͂���悢�� |

| �`�Q�|�Q�S�D |

�~�`��1.2�A�~�`�ȊO��1.0+0.2Bb/Lb (Bb,Lb�F���ǒn�Ղ̒Z�Ӓ�,���Ӓ�)���w�肵�܂��B

���L�����Q�Ƃ��������B

�u������ ���z���̂��߂̉��ǒn�Ղ̐v����ѕi���Ǘ��w�j(H14.11)�vp.110

�u2018�N�� ���z���̂��߂̉��ǒn�Ղ̐v����ѕi���Ǘ��w�j�vp.108

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�T�D |

�������̓Ɨ���b�Ŏx�_�z�u����͂���ꍇ�ɍ�p�͂Ƃ��ċȂ����[�����g���l���ł��邩�B |

| �`�Q�|�Q�T�D |

�\�ł��B

�u�d�b���͏����v��ʂɂāu���Ȃ����[�����g����͂���v���`�F�b�N����Ɠ��͂ł��܂��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�U�D |

�w���Ƃɉt�ɂ��ጸ�W����ݒ肵�v�Z���邱�Ƃ͉\�ł��傤���H |

| �`�Q�|�Q�U�D |

�u�[�w���������H�@�i���z��j�v�ɂ����ĉ\�ł��B

�u�n�w�����ʁv�ɂ����Ēጸ���l������n�w�f�[�^��I�����A

�u���t�̉e�����l������v�Ƀ`�F�b�N

�u���t�̔�����s���v�̓`�F�b�N�Ȃ��Ƃ��܂�

�u�n�w�����w�n�Ձv�́u�ጸ�W�������n�k���v�ɒጸ�W����ݒ肵�Ă��������B

�Ȃ��A�w���Ƃ̃����v�Z�ɔ��f����ꍇ�́A�u�l������������R�v��ʂŋȂ����[�����g�̎Z����u���w�n�Ձv�Ƃ��Ă��������B

�u�P�w�n��(Chang��)���v�Ōv�Z����ꍇ�A�u�n�w�� ��l�n�Ձv��ʂ́u���n�k���t�ɂ��ጸ�W�����v�̗��ɒጸ�W����ݒ肵�Ă��������B

����n�k���̐����͂̌����ɂ����ẮA�������ѐv��Œጸ�̋L�q���Ȃ����ߒn�Ք��͂̒ጸ�Ȃǂ̐ݒ�͍s���Ă���܂���B

�@���̂��߁A��n�k���ɒጸ���l��������ꍇ�͐v�҂̂����f�ŌQ�Y�̒ጸ�W����1�A��2�̂����ꂩ�ɂ��̉e�����܂ߒ��ڎw�肷�邱�ƂœK�p�����������ƂɂȂ�܂��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�V�D |

���z�(�[�w���������H�@)�ɂ����Ċ�{�����u�������̓Ɨ���b�@�x�_�z�u������͂���v��I�����A�n�k���̕ϓ����͊֘A�t���͂ǂ�����ł��܂����H |

| �`�Q�|�Q�V�D |

�x�_�z�u�I�����u�d���d�ݒ�(�x�_�z�u)�v��ʂɂ���u�ϓ����͊֘A�t���v�@�\�͒n�k���d�P�[�X����������ꍇ�Ɏg�p�\�ł��B

���ɓ��͂��ꂽ�P�[�X�̃f�[�^�Ɗ֘A�t�����邱�ƂŁA�����]�������͓����ꊇ�Őݒ�ł�����͕⏕�@�\�ł��B

�ڂ����́A��ʂ̃w���v�{�^�������ŕ\�������w���v�u���̈́��[�b���������H�@(���z�)���d�v���u���ϓ����͊֘A�t���v�����m�F���������B

�����Ƃ��Ĉȉ��̃P�[�X�̏ꍇ��������܂��B

�����F�u���n�k���v�P�[�X�i���͓��͍ς݁j��V�K�P�[�X�u���n�k��2�v�P�[�X�֊֘A�t������

- �u�d���P�[�X�ݒ�v�̒��n�k���̉d�P�[�X�ɐV�K�Łu���n�k��2�v��lj�

- �u�d���d�ݒ�(�x�_�z�u)�v�́u���n�k��2�v�^�u��I�����u���ϓ����͊֘A�t���v�Ƀ`�F�b�N

- �u�Q�ƃP�[�X�v�͓��͍ς݂̌��f�[�^�P�[�X�ł���u���n�k���v�P�[�X��I��

- �u�W���v��ݒ肷�邱�ƂŁu���n�k���v�� �W�����悶���l���u���n�k��2�v�ɃZ�b�g���邱�Ƃ��ł��܂��B

�ȏ�Łu���n�k���v�ɐݒ肳��Ă���d�l�ɌW�����l�������l���u���n�k��2�v�Ɋ֘A�t������܂��B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�W�D |

���z��ʼnd�̎w����@��ڒn���Ƃ����ꍇ�A�u�d��ʁb�d�ݒ�b��p�́v�^�u��q(min)��0�Ɛݒ肷�邱�Ƃœ����z�d�ɂȂ邩�H |

| �`�Q�|�Q�W�D |

�u�d��ʁb�d�ݒ�b��p�́v�^�u�ɂ����āAq(max)��q(min)�Ɛݒ肵���ꍇ�A�s�����z�d�i��`���z�j�Ƃ��Čv�Z����Aq(min)=0�̏ꍇ�͎O�p�`���z�d�ƂȂ�܂��B

�����z�d�̏ꍇ�́Aq(max)=q(min)�ł����͉������B

|

| �@ |

|

| �p�Q�|�Q�X�D |

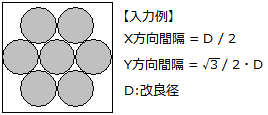

���z��F�[�w���������H�@�̐璹�z�u�ŏ㉺���E�ڂ�����Ԃ��쐬���������ǂ�����������B |

| �`�Q�|�Q�X�D |

�u1�{�z�u�v��I�����A�R�����Ԋu�ɂĉ��Ǒ̂��ڂ���悤�ɒ������Ă��������B

�璹�z�u�̏ꍇ�́A���nja��菬�����Ԋu���w��ł��܂��B

�������A���Ǒ̂��d������悤�ȊԊu��ݒ肷�邱�Ƃ͂ł��܂���B

|