| �@�P�D�u���y |

�p�P�|�P�D |

�u�i�ǂ̐v�v��u����̐v�v�ɂ���u����b�i�u���R���N���[�g�j�̏ƍ��Ƃ̈Ⴂ�͂���܂����B |

| �`�P�|�P�D |

�u�u����b�̐v�v�Z�v�ł́A�u����b�̃^�C�v�Ƃ��Ēi�؊�b�C���i�ς݊�b�������\�ł��B�܂��A�n�Ք��͂ɂ��Ă͒n�ՌW���@��p���Đv���邱�Ƃ��\�ł��B |

| �@ |

|

�p�P�|�Q�D |

�u���y�ɂ����āA�����I�ɒu��������y���̐[�������肷��ۂ̃��[���͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă��邩 |

| �`�P�|�Q�D |

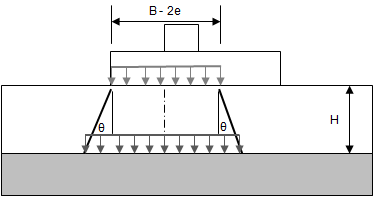

�u���y�̎����[���Z�o�ɂ��ẮA���͂��ꂽ�Z�o�s�b�`�ɉ����Ēu�����y�̍�����ω������A����v�Z������ʒu���g���C�A���v�Z���܂��B���� �āA�ȉ��̂悤�ȃ��[���ɂĎZ�o�������܂��B

1.�����Z�o���̍����̏���́A��b��ʂ�艺�̒n�w�̐[���̍��v�ƂȂ�܂��B

2.�ƍ�������ʒu�����������ꍇ�A�u�����y�����Ɍ��ʂ��Z�b�g���A���ڎw���ւ��܂��B

3.�������肳�ꂽ�u�������ƕ��U�p�Ƃ��A����s2�Ɖ���e2�������ݒ肵�܂��B

4.����s2���㑤s1�ƂȂ�ꍇ�́A�㑤s1=����s2�Ƃ��܂��B

5.����e2���㑤e1�ƂȂ�ꍇ�́A�㑤e1=����s2�Ƃ��܂��B

6.�u������̊�b��ʁi�u�����y�̏�[�j��NG�ƂȂ�ꍇ�͌v�Z���I�����܂��B |

| �@ |

|

�p�P�|�R�D |

�N���[�����̎ԗ����l�������v�͂ł��܂����B(Ver.1) |

| �`�P�|�R�D |

��̏�Ɉ�l�ɍډׂ���Ă�����̂ł���Β�Œ��S�̍�p�͂ɂĉ����͂ƃ��[�����g���l�����Č����ł��܂����A�N���[�����̂悤�Ɏԗւ���̉e�� ���l�������v�͍s�����Ƃ��ł��܂���B |

| �@ |

|

�p�P�|�S�D |

�u�����y�̏ƍ��ɂ����āA�ΐS�����������͂ł��܂��� |

| �`�P�|�S�D |

Ver.1�ɂ����ẮA�u�d�v��ʂɂč�p�͂̃��[�����g���O�Ƃ��Č������Ă��������B

�܂�Ver.2�ɂ����ẮA��{�����ɂ����ĕΐS������̐ݒ肪�\�ł��B |

| �@ |

|

�p�P�|�T�D |

�u����24�N�y�H�w�j�@�i�ǍH�w�j�v�̉���ɂ��A�u����b�ւ̉e��������܂��� |

| �`�P�|�T�D |

�u����24�N�y�H�w�j�@�i�ǍH�w�j�v�̉���ɂ��A�ȉ��̉e��������܂��B

�܂��A�u�u����b�̐v�v�ZVer.2�v�ɂ����Ĉȉ��̉������e�ɑΉ����܂����B

�E�u�����y

�@1.�d�̍���R�̍�p�ʒu����b��ʂ̒���������ɂ���ꍇ�́A���e�x���͓x�y�ђn�Ք��͓x�Ƃ��ɗL���ډזʐς͊�b��ʂƂ���B(�i�ǍH �w�j P.67)

�@2.��b��ʂł̉����n�Ք��͓xp�̕��z�́A�L���ډו��Ƃ���(p=V/(B-2e))�B�@(�i�ǍH�w�j P.136)

�E�u�����R���N���[�g

�@1.�d�̍���R�̍�p�ʒu����b��ʂ̒���������ɂ���ꍇ�́A���e�x���͓x�y�ђn�Ք��͓x�Ƃ��ɗL���ډזʐς͊�b��ʂƂ���B(�i�ǍH �w�j P.67)

�@2.���n�k���C��n�k���̕\�L�����x���P�n�k���C���x���Q�n�k���Ƃ���B(�i�ǍH�w�j P.88) |

| �@ |

|

�p�P�|�U�D |

�u�d�P�[�X�v��ʂɂ����āA�����x���͗p�dq2�ɂ́A������͂���̂ł��� |

| �`�P�|�U�D |

�����x���͗p�dq2�ɂ́A�n�w�f�[�^�œ��͂����y���ȊO�̐��y�⌚�����̏�ډd��ݒ肵�܂��B���A�����x����q2�́A�����x���͎Z�o�݂̂ɍ�p���܂��B |

| �@ |

|

�p�P�|�V�D |

��őO�ʂ̍�p�͂��Œ��S�̍�p�͂ɕϊ�����ɂ́A�ǂ̂悤�ɂ�����悢�� |

| �`�P�|�V�D |

��Œ��S�̍�p�͂��Z�o����ɂ́A��p�͂��ȉ��̂悤�ɕϊ����ē��͂��Ă��������B

Vo = V

Ho = H

Mo = V�~B/2-M

Vo,Ho,Mo : ��Œ��S�̍�p��

V,H,M : ��őO�ʂ̍�p��

B : ��ŕ�

Ver.2.3.0�ȍ~�́A�u��{�����v��ʂ̓��͏����ŁA�t�[�`���O���S�̍�p�͂���͂��邩�A�t�[�`���O��[�̍�p�͂���͂��邩��I���ł��܂��B |

| �@ |

|

�p�P�|�W�D |

�u��������b��ʏ�̓y���̏d�ʂ͂ǂ̂悤�ɍl���Ă���̂� |

| �`�P�|�W�D |

�u��������b��ʂɕΐS���l�����邩�ǂ����ňقȂ�܂��B

�E�ΐS���l������ꍇ�i�u����ʕ���L���ډו�Be����Z�o����Ƀ`�F�b�N������ꍇ�j

�@�d�ɂ��ΐS���l�����������番�U�p�Ə�ɂ���y���̏d�ʂ��l�����܂��B

�E�ΐS���l�����Ȃ��ꍇ�i�u����ʕ���L���ډו�Be����Z�o����Ƀ`�F�b�N���Ȃ��ꍇ�j

�@�u�������番�U�p�Ə�ɂ���y���̏d�ʂ��l�����܂��B |

| �@ |

|

�p�P�|�X�D |

����25�N�́u�v�v�́@��Q�W�@�|�i�ǕҁE�J���o�[�g�ҁ|�v�̉���ɂ��A�u����b�ւ̉e��������܂��� |

| �`�P�|�X�D |

�ȉ��̓_�ɂ����āA�e��������܂��B

�P�D�u���y�̐v�ɂ����āA��b��ʂł̉����n�Ք��͓xp�̕��z��L���ډו�

(p=V/(B-2e))�Ƃ��Đv���܂��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�P�O�D |

���̐��i����A��Œ��S�̍�p�͂��C���|�[�g���邱�Ƃ͉\�� |

| �`�P�|�P�O�D |

�u�i�ǂ̐v�v�C�u����̐v�v����C���|�[�g�\�ł��B

�u�i�ǂ̐v�v�C�u����̐v�v�́u��b�A���p(*.xpr)�t�@�C���G�N�X�|�[�g�v��

���s���A��b�A���p(*.xpr)�t�@�C����ۑ����܂��B

���̌�A�u�u����b�̐v�v�Z�v�́u��b�A���p(*.xpr)����̃C���|�[�g�v

����ۑ�������b�A���p(*.xpr)�t�@�C����ǂݍ���ł��������B |

| �@ |

|

�p�P�|�P�P�D |

�w�敪�̔S���y���ʁA�S���y��ʁA�S���y���ʁA�k�w�̈Ⴂ�͂Ȃɂ� |

| �`�P�|�P�P�D |

�w�敪�͈����������Ԃ̌v�Z���ɗp�����܂��B����Ĉ����������Ԃ��v�Z����

���ꍇ�́A���������ƂȂ�܂��B

(�k�w�͈����������Ԃ̌v�Z�̑ΏۊO�̑w�ł��B)

�����������Ԃ̌v�Z(���R����)

t=(Tv�Ed^2)/Cv

�����ɁA

Tv�F�����xU�ɑΉ����鎞�ԌW��

d �F�ő�r������(m

Cv�F�����W��(m^2/��

H �F�w��(m

�S�����ʑw�E�E�Ed=H/2

�S����ʑw�E�E�Ed=H

�S�����ʑw�E�E�Ed=H

��L�̂悤�ɁA���R�����̈������Ԃ̌v�Z�ɂ����ẮA�S����ʑw�A�S�����ʑw

�͓����w����p���Ă��܂����A�O��(�S����ʑw)�͏�����ɔr�� ���A���(�S��

���ʑw)�͉������ɔr������Ƃ��l�����������B |

| �@ |

|

�p�P�|�P�Q�D |

�����n�������NJ�̂悤�ɒu����b��ʂɂ����āA�����͂ɂ�郂�[�����g���l������ɂ͂ǂ�����悢�� |

| �`�P�|�P�Q�D |

�u����b�̐v�v�ZVer.2.2.0�ɂāA�u����b��ʂɂĐ����͂ɂ�郂�[�����g�̌v�Z�ɑΉ����Ă���܂��B

��{������ʂɂ����āA���L�̍��ڂ�I�����Ă��������������B

�@1.�u�y�H�w�j(H24)�v�̊��I������B

�@2.�u�u����ʂɐ����͂ɂ�郂�[�����g���l������v�Ƀ`�F�b�N������B |

| �@ |

|

�p�P�|�P�R�D |

�u����b��ʂ̎x���͏ƍ��ɂ����āA�d�̌X���l�������v�͉\ |

| �`�P�|�P�R�D |

�u����b�̐v�v�ZVer.2.1.0���A�I�����\�ł��B

�u��{�����v��ʂɁu�x���͎Z�o���̉d�X���l������v�Ƀ`�F�b�N�����Ă��������������B |

| �@ |

|

�p�P�|�P�S�D |

���̒P�ʑ̐Ϗd�ʂ�v�Z�Ŏg�p������S����ύX���邱�Ƃ��ł��邩 |

| �`�P�|�P�S�D |

���̒P�ʑ̐Ϗd�ʂɂ��ẮA�u��l�v��ʂ̒P�ʏd�ʂɂĐݒ肷�邱�Ƃ��ł��܂��B

���S���ɂ��Ă��u��l�v��ʂɂ����Ċe�ƍ����ږ��� �ύX���邱�Ƃ��ł��܂��B |

| �@ |

|

�p�P�|�P�T�D |

�u�����y�͈̔͂̎w��́A�ǂ��ōs���̂� |

| �`�P�|�P�T�D |

�u���͈̔͂́A��{������ʂ̒u�����y���ڂœ��͂����u�����v�y�сu�u�����y�͈́v�Ŏw�肵�܂��B

�v�Z�Ŏg�p���镪�U�p���l�������͈͂́A�u���͈͓��ɂȂ�悤�Ɏw�肵�܂��B |

| �@ |

|

�p�P�|�P�U�D |

���������ʂ̎Z�o�ɂ����āA���z��b�\���v�w�j��P137-138�ɋL�q�̂���n�����͂ɑ���3��(i�Aii�Aiii)�ɑΉ����Ă��܂��� |

| �`�P�|�P�U�D |

���z��b�\���v�w�j�ɋL�ڂ���Ă��鈳����Ԃɉ����������ʂ̎Z�o�ɂ́A�Ή����Ă���܂���B |

| �@ |

|

�p�P�|�P�V�D |

�C�Ӊd�ɂ��ẮA��Ŕ͈͓��ɂ��ݒ�\�� |

| �`�P�|�P�V�D |

�C�Ӊd�ɂ��ẮA��Ŕ͈͓��ɂ��ݒ�\�ł����A�C�Ӊd�́A�u����̒u���y�̒�ʂ̏ƍ����ɍl�����܂��B

����āA�u���O�y�ђu����̒�ʼn��ʂ̏ƍ����s��Ȃ��ꍇ�́A���̂܂܌����\�ł����A�u���O�y�ђu����̒�ʼn��ʂ̏ƍ����s���ꍇ�ɂ́A��p�͂Ƃ��ďW�v����܂���̂Œ�Ŕ͈͓��̔C�Ӊd���Œ��S�̍�p�͂Ɋ܂߂Č�������K�v������܂��B |

| �@ |

|

�p�P�|�P�W�D |

���H���������E����� �W�����\���҂̉����x���͎��Ō��ʂ��O�ɂȂ� |

| �`�P�|�P�W�D |

�����x���͂̌��ʂ��O�ƂȂ��Ă���ꍇ�́A�x���͌W�����O�ƂȂ��Ă��Ȃ������m�F���Ă��������B

�x���͌W���́A�S����c�Ɖd�̌X��tan��=(Hb/V)�ɂ�茈�肵�܂����u����24�N3�� ���H���������E����� �W �����\���ҁv��P.302-303�̃O���t�͈̔͊O�ƂȂ�ꍇ�͂O�ƂȂ�܂��B |

| �@ |

|

�p�P�|�P�X�D |

�u���y��ʂ̎x���͏ƍ��ɂ����āADf'��0�Ƃ��������ǂ̂悤�ɂ���悢�� |

| �`�P�|�P�X�D |

�u���y��ʂ�Df'��0m�Ƃ���ꍇ�́A�u�n�Ձv��ʂ̒n�Ղɍ����ꂵ���[��Df'��-(�u���y��)m����͂��Ă��������������B |

| �@ |

|

�p�P�|�Q�O�D |

�u���y�͈̔͂������I�ɐ[���ƕ��U�p���猈�肵���͈͂Ƃ��邱�Ƃ͂ł��邩 |

| �`�P�|�Q�O�D |

�u���͈͂ɂ��ẮA���ʎ�����I�����A�u���y�͈̔͂ɂP�F�m���w�肷�邱�ƂŐ[���ƕ��U�p����u���\�Ȕ͈͂������I�ɎZ�o���܂��B |

| �@ |

|

�p�P�|�Q�P�D |

�u���y�H�@�ŗi�Ǔ��̑O�ʓy���y�єw�ʓy�����w�肷��悤�ȓ��͂��s���ɂ͂ǂ̂悤�ɂ�����悢�� |

| �`�P�|�Q�P�D |

�u���y�͈̔͂ɂP�F�m���w�肷�邱�ƂŐ[���ƕ��U�p����u���\�Ȕ͈͂������I�ɎZ�o���܂��B

���AVer.2.2.0�ȑO�́A�u���y�͈̔͂́A�u���\�Ȕ͈͂ƂȂ�܂��̂Ŏ����I�ɎZ�o���邱�Ƃ͂ł��܂���B |

| �@ |

|

�p�P�|�Q�Q�D |

�x���͌W��Nc�����߂�O���t���猩��ƃӁ�0�Atan��=0.4�̏ꍇ�Ɍ�_������悤�ɂ݂��邪�W�����O�ɂȂ�̂͂Ȃ��� |

| �`�P�|�Q�Q�D |

Nc�ɂ��܂��ẮA�����ŎZ�o���Ă��܂��B

Ncv=cot��{(1�{sin��cos2(��B�|�^2))exp(2(�|��B)tan��)�^(1�|sin��)�|1}

Nch=cot��{sin��sin2(��B�|�^2)exp(2(�|��B)tan��)�^(1�|sin��)}

�����ɁA

�ӁF�x���n�Ղ̂���f��R�p

��B�F��P�剞�͂Ɛ����ʂ̂Ȃ��p

tan��=Nch�^Ncv

��B�͈̔͂́A��/�Q����3��/4+��/2�ł���A��/2�̂Ƃ��d�̌X��0��3��/4+��/2���͉d�̌X���ő�̏ꍇ�ƂȂ�܂��B

��Ƃ��āA��=0�ł̓�B=135���̎��d�̌X���ő�̏ꍇ�ƂȂ�܂��B

���̎��d�̌X�́Atan��=0.388984�ƂȂ�A�͈͎͂��̂悤�ɂȂ�܂��B

0 �� tan�� �� 0.388984

����āA0.4�ł͂Ȃ�0.388984�ȉ��łȂ��Ƌ��܂�Ȃ����ƂɂȂ�܂��B |

| �@ |

|

�p�P�|�Q�R�D |

�u���y�̍����̎����v�Z�̌��ʂŁA�u������0.1m��OK�ƂȂ��������͂Ȃ��� |

| �`�P�|�Q�R�D |

�u���y�̍����̎����v�Z�ɂ��ẮA�u���y�ɕK�v�Ȍ������l�����Ă���܂���B

����čŏI�I�Ȓu���y�̍����́A�e����m�F���K�ȍ����ڎw�肵�Ă��������B |

| �@ |

|

�p�P�|�Q�S�D |

��n�h�Њ�̎x���͎Z�o���ɂ����āA�я�̌`��W���͂ǂ��ɋL�ڂ����邩 |

| �`�P�|�Q�S�D |

�u��n�h�Ѓ}�j���A���̉�� [1]�v P.318�ɂ����ẮA�я�̋L�ڂ͂������܂��A���l�̎��́u�y�n���ǎ��ƌv��v��y�щ^�p�E����@�v�@�u���H�H�v�v��P.317�ɂ����āA��=1.0�C��=0.5�̋L�ڂ�����܂��̂ł��m�F���������B |

| �@ |

|

�p�P�|�Q�T�D |

�u�n�Չ��ǂ̐v�v�Z�v�Ɓu�u����b�̐v�v�Z�v�̑���_�͂Ȃɂ� |

| �`�P�|�Q�T�D |

�u�n�Չ��ǂ̐v�v�Z�v�̓Z�����g�n�ʼn��ނ�p�����[�w�E��w���������H�@�̐v���s���A��Ɉȉ��̊�ɏ��������v�Z���s���܂��B

�E���z��̐[�w�^��w��������

�u2018�N�� ���z���̂��߂̉��ǒn�Ղ̐v����ѕi���Ǘ��w�j�i���{���z�Z���^�[�j�v

�u�����Ł@���z���̂��߂̉��ǒn�Ղ̐v����ѕi���Ǘ��w�j H14�N�i���{���z�Z���^�[�j�v

�E�y�؊�̐[�w��������

�u����H���ɂ�����[�w���������H�@�v�E�{�H�}�j���A�� H16�N3���i���c�@�l �y�،����Z���^�[�j�v

�E�t���̐[�w��������

�u�t��H�@�v�E�{�H�}�j���A��(��) H11�N3���i���ݏȓy�،������ق��j�v

�܂��A�u�u����b�̐v�v�Z�v�ɂ��ẮA�n�Ղ�ǎ��ȓy�ɒu��������H�@�i�u�����y�H�@�j�ƁA�n�Ղ̈ꕔ���R���N���[�g�ɒu��������H�@�i�u�����R���N���[�g�H�@�j�ɑΉ����Ă��܂��B

�u�u����b�̐v�v�Z�v�ɂ��ẮA�u�n�Չ��ǂ̐v�v�Z�v�̂悤�ɉ��ǂ����n�Ձi���Ǒ́j�̏ƍ��͍s���܂���B |

| �@ |

|

�p�P�|�Q�U�D |

�u����̊�b��ʂ̓y���́A�ǂ��Ŏw�肷��̂� |

| �`�P�|�Q�U�D |

�u��{�����v��ʂ̒u�����y�ɂĒu�����y�̏d�ʁA�S���́A����f��R�p�����w�肵�܂��B |

| �@ |

|

�p�P�|�Q�V�D |

�e�ƍ��̌v�Z�ߒ����m�F���邱�Ƃ��ł��邩 |

| �`�P�|�Q�V�D |

�u�v�Z���쐬�v��ʂɂ����āA�v�Z�����Ɍv�Z���`����I�����ăv���r���[���邱�Ƃŕ\�`���ł͂Ȃ��v�Z�ߒ����m�F�ł��܂��B |

| �@ |

|

�p�P�|�Q�W�D |

���������Ȑ��̕W�������Ȑ��g�p����logmv�`logP�̋L�ڂ͂��邩 |

| �`�P�|�Q�W�D |

logmv�̊T���l�ɂ��܂��ẮA���H�y�H�@���n�Ց�H�w�j�i����24�N�x�Łj��P.50�̉�}3-6�ɋL�ڂ��������܂��̂ł��m�F���������B |

| �@ |

|

�p�P�|�Q�X�D |

�u���H�@�Œu���y���Ӑɒu�������Đv���\�� |

| �`�P�|�Q�X�D |

�u���H�@�Ɠ����ƍ����e�̏ꍇ�̐v�͉\�ł����A�Ӑɑ���y��������c�����Ă���܂���̂ŕʓr�����͂��������B |

| �@ |

|

�p�P�|�R�O�D |

�u���y�H�@�̒n�w�ɎΖʂ��l�������v���\�� |

| �`�P�|�R�O�D |

�u���y�H�@�̒n�w�́A�����݂̂ƂȂ��Ă���X���l�����邱�Ƃ��ł��܂���B |

| �@ |

|

�p�P�|�R�P�D |

�u���y��ʐv���̏�ړy���ɂ́A��b����̓y�����l�����Ă���̂� |

| �`�P�|�R�P�D |

�u��{�����v��ʂ̒u���y�̕��U�p�ƂŎw�肳�ꂽ�͈͂̏�ړy���d�ʂ��l�����܂����A���̏ꍇ�Ɂu��{�����v��ʂ̊�b��B�œ��͂����͈͂̏�ړy���͌����݂܂���B |

| �@ |

|

�p�P�|�R�Q�D |

�u���y�̒u�����b��ʂ��ƍ����Ȃ��Ƃ��邱�Ƃ͉\�� |

| �`�P�|�R�Q�D |

�u��{�����v��ʂ̊�b��ʂ̌v�Z�����ɂ����Ēu������̏ƍ����ځi�n�Ք��͓x�A�����x���́j�̃`�F�b�N���O���Ă��������������B |

| �@ |

|

�p�P�|�R�R�D |

H26.3 ���H�H�̏ƍ��͉\�� |

| �`�P�|�R�R�D |

�u��{�����v��ʂ̓y�n���NJ�ɂ����āA���H�HH26��I�����Ă��������������B |

| �@ |

|

�p�P�|�R�S�D |

�u���H��������(H29)�v��I�������Ƃ��ɁA��Ղ�I�������ꍇ�ł������x���̌������s�����Ƃ��ł��邩�B |

| �`�P�|�R�S�D |

��{�����ɂ����āA�u��Ղ͒n�Ք��́A��ՈȊO�͎x���͂��ƍ�����v�̃`�F�b�N���O���āA�����x���͂Ƀ`�F�b�N�����Č������Ă��������B |

| �@ |

|

�p�P�|�R�T�D |

�u��p�́v��ʂɓ��͂����p�͂́A�P�ʕ�����͂���̂��B����Ƃ��S������͂���̂��B |

| �`�P�|�R�T�D |

�u��p�́v��ʂɓ��͂����p�͂́A�u��{�����v��ʂ̊�b���s��L������̍�p�͂���͂��Ă��������B |

| �@ |

|

�p�P�|�R�U�D |

�u��p�́v��ʂɓ��͂�����p�͂́A��ŕ���ύX����Ǝ����I�ɍČv�Z�����̂� |

| �`�P�|�R�U�D |

��ŕ���ύX���Ă��u��p�́v��ʂɓ��͂����l�́A�Čv�Z����܂���B�ēx�ύX��̒�ŕ��ł̍�p�͂���͂��Ă��������B |

| �@ |

|

�p�P�|�R�V�D |

���z��b�\���v�w�j�ɂ��x���͂̏ƍ��̏ƍ��͉\�� |

| �`�P�|�R�V�D |

�v������z��C�x���͏ƍ�������z��b�w�j�Ƃ��A�u�l�����v��ʂɂ����āA�d�̌X���l�����邱�Ƃŏƍ����\�ł��B |

| �@ |

|

�p�P�|�R�W�D |

�v�Z���Ɋۂ߂͍s���Ă���̂ł��傤�� |

| �`�P�|�R�W�D |

�v�Z���̊ۂߏ����͍s���Ă���܂���B |

| �@ |

|

�p�P�|�R�X�D |

�u���y���̎����Z�o�ɂ����āA�x���͂����鍂����[�������猟�����邱�Ƃ͉\�� |

| �`�P�|�R�X�D |

�u���y���̎����Z�o�ɂ��ẮA�u�u����b�̐v�v�Z�iH29�����Ή��j�vVer.3.1.0�ɂ����Ċg�����s���Ă���܂��B

�u��{�����v��ʂ́u�u�����y�v�̎����Z�o���@�̎w��ɂ����āu�[��������Z�o�v�̃`�F�b�N�����Ă��������B |

| �@ |

|

�p�P�|�S�O�D |

�u���y���̎����Z�o�ɂ����āA�x���͂����鍂����[�������猟�����邱�Ƃ͉\�� |

| �`�P�|�S�O�D |

�u�n�Ձv��ʂ�1�w�ڂ���ɂ���d�ɂ��ẮA�u�d�P�[�X�v��ʂ̍ډdQ2�ɓ��͂��܂��B |

| �@ |

|

�p�P�|�S�P�D |

�u���O��b��ʁC�u�����b��ʁC�u�����y��ʂ̈ʒu�͂ǂ����B |

| �`�P�|�S�P�D |

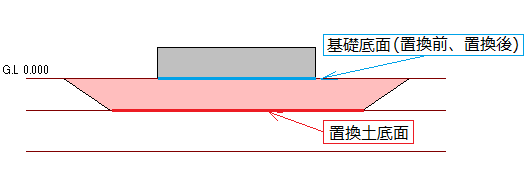

���L�̓Y�t�}�̂悤�ɂȂ�܂��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�S�Q�D |

��b��ʂ̒n�Ք��͓x�ړ��͉\���B |

| �`�P�|�S�Q�D |

�n�Ք��͓x�ڎw�肷�邱�Ƃ͉\�ł��B

�u��{�����v��ʂ̓��͏����̍�p�͂̎w��ɂ����āA�t�[�`���O���ʂ̒n�Ք��͓xq1,q2,w,H��I����u�d�P�[�X�v��ʂɂ����Ēn�Ք��͓x�ړ��͂��Ă��������B

|

| �@ |

|

�p�P�|�S�R�D |

�u���y�̐[����ύX���Ă���b��ʂ̌��ʂ��ς��Ȃ��͉̂��̂��B |

| �`�P�|�S�R�D |

�u����̒u���y�̒n�Տ����́A�u��{�����v��ʂ̒u���y�̍��ڂœ��͂����n�Տ������g�p���܂��B

����āA��b��ʂł́A�n�Տ����������ɂȂ邽�ߌ��ʂɑ��Ⴊ�����܂���B

|

| �@ |

|

�p�P�|�S�S�D |

���������ʂ̌v�Z�́A�ǂ�ɑΉ����Ă��邩�B |

| �`�P�|�S�S�D |

���������ʂ̌v�Z�́A��E�@,mv�@,Cc�@�ɑΉ����Ă���܂��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�S�T�D |

����29�N���H���������ł͉d�W���E�g�����W������p�͂ɍl�����邱�ƂɂȂ��Ă��邪�A�u��p�́v��ʂł́A�l�������l����͂���̂��B |

| �`�P�|�S�T�D |

����29�N���H����������I�������ꍇ�́A�d�W���E�g�����W�����l�������l����p�͂Ƃ��ē��͂��Ă��������B

|

| �@ |

|

�p�P�|�S�U�D |

�i�ǐv���̎x���͎Z�o���ɂ����āA�u�i�ǂ̐v�E3D�z�v�ƒl����v���Ȃ����R�͉����l�����邩�B |

| �`�P�|�S�U�D |

�u�i�ǂ̐v�E3D�z�v�Ɛ��l���قȂ�ꍇ�́A���L�����m�F���������B

�E�u�n�Ձv��ʂɂ����āA������[��df

�E�u�l�����v��ʂɂ����āA�`��W�����A���̈���

|

| �@ |

|

�p�P�|�S�V�D |

������V�C������H�C��R���[�����g(Mr)�C�]�|���[�����g(Mo)�̍�p�͂̎w��͉\���B |

| �`�P�|�S�V�D |

��Œ��S�̍�p�͂Ɖ�����V�C������H�C��R���[�����g(Mr)�C�]�|���[�����g(Mo)�̍�p�͂̎w��͐�ւ����\�ł��B

�u��{�����v��ʂ̓��͏����ɂ����č�p�͂̎w���ύX���Ă��������B

|

| �@ |

|

�p�P�|�S�W�D |

�u�n�w�v��ʂ̔S���y���ʁA�S���y��ʁA�S���y���ʂ̑I���́A����v�Z�ɉe�����邩�B |

| �`�P�|�S�W�D |

�S���y���ʁA�S���y��ʁA�S���y���ʂ̑I���́A����v�Z�ɉe���͂���܂���B�I���́A���������̌v�Z�ɉe���������܂��B

����v�Z���́A���ׂĔS���y�Ƃ��Ĉ����܂��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�S�X�D |

�u���y���̎����v�Z�ɂ����āA��b��ʂ̏ƍ��̌��ʂ�NG�ƂȂ荂�������܂�Ȃ��ꍇ�͂ǂ̂悤�ȓ_�ɒ��ӂ���悢���B |

| �`�P�|�S�X�D |

�����v�Z�ɂ����ẮA�u����̌��ʂ��e�����܂��B

�u����̌v�Z�́A��b��ʂ̏ƍ��C�u���y��ʂ̏ƍ��̌v�Z���s���܂��B

��b��ʂ̏ƍ��ɂ�����NG�ƂȂ��Ă���ꍇ�́A�u��{�����v��ʂ̒u�����y�̏����ɂ����ēy���������m�F���Ă��������B

|

| �@ |

|

�p�P�|�T�O�D |

��b�ʒu�܂ł̐[���ɂ͉����w�肷��悢���B |

| �`�P�|�T�O�D |

�n�w����͂����n�\�ʂ����b��ʈʒu�܂ł̐[������͂��܂��B

�n�\�ʈʒu�ɗi�ǂ⋴�䂪����ꍇ�́A0m�ƂȂ�܂��B

�v�Z�ɂ����ẮA��b�ʒu�܂ł̐[���ɂ����āA�u���O�ƌ�̊�b��ʂ̎x���͓����ƍ����܂��B

�i��b�ʒu�܂ł̐[���{�u���y�̍����j�̈ʒu�ɂ����āA�u���y��ʂ̎x���͓����ƍ����܂��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�T�P�D |

�u���y���̎����v�Z�ɂ����āA�[��������Z�o�̑I�������邪�ǂ̂悤�ȏꍇ�ɑI������̂��B |

| �`�P�|�T�P�D |

�[��������Z�o��I�������ꍇ�A�ő卂�w��œ��͂��ꂽ�[�����v�Z���A��Ԑ[���ʒu�ɂČ��肢�����܂��B

�[��������Z�o��I�����Ȃ��ꍇ�́A��b��ʈʒu����v�Z���s���܂����A�����艺�ɓ��ȑw���������ꍇ�ɂ���Ԑʒu�Ō��肢�����܂��B

����āA������Ɛ[�������痼�����玩���v�Z���邱�ƂŁA�ǂ���Ō��肷�邩�̔��f�ޗ��Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�T�Q�D |

�����͂ƕΐS�ʂ������Ă���ꍇ�A��p�͂̃��[�����g�ɂ͉�����͂���悢���B |

| �`�P�|�T�Q�D |

�ΐS��e�́Ae=M/V�ɂČv�Z����܂��B

����āA���[�����g�ɂ��ẮAM=V�Ee�̒l����͂��Ă��������������B

���̏ꍇ�ɁA��p�͂̓��͂́u��{�����v��ʂ̓��͏����ɂ����ăt�[�`���O���S�̍�p�͂��w�肷��K�v������܂��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�T�R�D |

���w��u���y�Œu��������ۂ̒��ӓ_�͂��邩�B |

| �`�P�|�T�R�D |

�u���y��ʂ̎x���͂ɂ��ẮA���w�̓y����������Ɍv�Z���܂��B

�u���y��ʂ̍�p�͂́A���U��̍�p�́{�u���y�d�ʂƂȂ邽�߁A�u���y��ʂ����w�̏ꍇ�A�v�Z���Ă����܂�Ȃ��ꍇ������܂��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�T�S�D |

�u����̒n�Ղ̖��C�W���͂ǂ̂悤�Ɍv�Z���Ă���̂��B |

| �`�P�|�T�S�D |

�u����̊�b��ʂ̒n�Ղ̖��C�W���́A�n�w�œ��͂�������f��R�p�ӂ���B=2��/3(�y�ƃR���N���[�g)�Ƃ��Ēn�Ղ̖��C�W�� = tan(��B)���v�Z���Ă��܂��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�T�T�D |

��b�A���p�t�@�C��(*.XPR)���C���|�[�g�������A�P�[�X���̐��ʂ̐ݒ肪���f����Ȃ� |

| �`�P�|�T�T�D |

�C���|�[�g���鐅�ʃf�[�^���d�P�[�X�ɔ��f����ɂ́A���炩���߁u��{�����v�|�u��{�����v�^�u�́u���y�Ɛ��ʁ|���y���w�肷��v�Ƀ`�F�b�N�����A�u�d���ɐ��ʂ��w��v��I�����Ă����K�v������܂��B���̏�ԂŊ�b�A���p�t�@�C�����C���|�[�g���Ă��������B

|

| �@ |

|

�p�P�|�T�U�D |

�u���O��b��ʁA�u�����b��ʁA�u����u���y��ʂŎg�p����n�w�͂ǂ����Q�Ƃ��Ă���̂��B |

| �`�P�|�T�U�D |

�Q�Ƃ���n�w�ɂ��ẮA���L�̂悤�ɂȂ�܂��B

- �u���O

��b��ʁF�u�n�w�v��ʂ́u��b�ʒu�܂ł̐[���v�Ŏw�肵���n�w���Q�Ƃ��܂��B�w�Ƒw�̋��̏ꍇ�͉��̑w���Q�Ƃ��܂��B

- �u����

��b��ʁF�u��{�����v��ʂ̒u�����y�œ��͂����u���y�̏������Q�Ƃ��܂��B

�u���y��ʁF�u�n�w�v��ʂ́u��b�ʒu�܂ł̐[���v�Ɓu��{�����v��ʂ̒u�����y�Ŏw�肵���������l�������ʒu�̒n�w���Q�Ƃ��܂��B

�w�Ƒw�̋��̏ꍇ�͉��̑w���Q�Ƃ��܂��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�T�V�D |

�u���y�̉����x���͌v�Z���̎x���͌W���ɂ��āA���ڎw�肷�邱�Ƃ͂ł��邩�B |

| �`�P�|�T�V�D |

�u��{�����v��ʂ̓��͏����ɂ����āA�x���͌W���ڎw�肷��Ƀ`�F�b�N�����Ă��������B

���A�u�����y�̏����̒u�������Łu�����Z�o�v��I�����Ă���ꍇ�́A���ڎw�肷�邱�Ƃ͂ł��܂���B

|

| �@ |

|

�p�P�|�T�W�D |

�P�ʑ̐Ϗd�ʂɂ����āA�O�a�d�ʁ^�����d�ʂ̓��͂̐ؑւ͉\���B |

| �`�P�|�T�W�D |

�u��{�����v��ʂ́u���ʈȉ��̒P�ʑ̐Ϗd�ʁv�̎w��ɂĕύX���\�ł��B

�ύX��A�u�n�Ձv��ʓ��̓��͂ɂ����āA�����d�ʂ܂��͖O�a�d�ʂɂē��͂ł��܂��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�T�X�D |

�u���O�ƒu����ŕʁX�̎x���͎���K�p���邱�Ƃ͂ł��邩�B |

| �`�P�|�T�X�D |

�ʁX�̎x���͎��́A�I�����邱�Ƃ��ł��܂���B

�u���O�̂݁A�u����݂̂̌������s�����Ƃ��\�ƂȂ��Ă���܂��̂ŁA�ʁX�ɂ��������������B

|

| �@ |

|

�p�P�|�U�O�D |

�u���y�̕��U�p��=30�x�ɂ��āA����ɋL�ڂ����邩�B |

| �`�P�|�U�O�D |

�u�v�v�� ���W �|�i�ǕҁE�J���o�[�g�ҁ| ����24�N7���vP.24�ɁA�d���U�p�x��=30�x�Ƃ����}�̋L�ڂ�����܂��̂ł��Q�l�Ƃ��Ă��������B

|

| �@ |

|

�p�P�|�U�P�D |

�X�N�����[�E�F�C�g�ѓ�����(SWS����)��NSW�ɂ��āA�����150��Ƃ��邩���Ȃ������w�肷�邱�Ƃ͂ł��邩�B |

| �`�P�|�U�P�D |

�u�n�Ձv��ʂ̎x���n�Ղɂ����āA�w�肪�\�ł��B�܂��A�u���O�A�u����i��j�A�u����i�u���y��ʁj���ɐݒ�ł��܂��B

|

| �@ |

|

�p�P�|�U�Q�D |

�n�Ք��͓x�ƋɌ������x���͓x�̔�r���s���ꍇ�͂ǂ̂悤�ɂ���悢���B |

| �`�P�|�U�Q�D |

�u��{�����v��ʂɂ����āA�n�Ք��͓x�̑I���ɂ����Ēn�Ղ̋��e�x���́i����(H29)�̏ꍇ�́A�n�Ղ̎x���́j�Ƃ̔�r��I�����Ă��������B

|

| �@ |

|

�p�P�|�U�R�D |

�u������̎x���͂̏ƍ��ɂ����āA������[��Df�A�x���n�Ղ��邢�͎x���n�ՂƓ����x�ǎ��Ȓn�Ղɍ����ꂵ���[��Df�f�͂ǂ̂悤�Ɍv�Z���Ă���̂��B |

| �`�P�|�U�R�D |

�u�����y�͗ǎ��Ȓn�Ղł���Ƃ݂Ȃ��܂��̂ŁA�u����ʂ̏ƍ��ł͒u�����y������Df�y��Df�f�ɉ��Z����A

Df ���i�u����b���j+�i���͂�Df�j

Df�f���i�u����b���j+�i���͂�Df�f�j

�Ƃ��Čv�Z�ɍl�����Ă��܂��B

|