Q4−1. |

断面照査の内容を教えてください |

| A4−1. |

曲げ応力度、せん断応力度、付着応力度の照査を行います。

せん断補強筋を配した照査も可能です。 |

| |

|

Q4−2. |

せん断応力度の照査位置を教えてください |

| A4−2. |

下記位置で照査を行います。

横断方向・・・床版短部より床版厚/2の位置

縦断方向・・・支点から全高/2の位置 |

| |

|

Q4−3. |

せん断照査は最大せん断応力度での照査でしょうか |

| A4−3. |

基本的に最大せん断応力度での照査となります。

平均せん断応力度での照査も可能です。 |

| |

|

Q4−4. |

ハンチを設定している場合、応力度計算時にもハンチは含まれるのでしょうか |

| A4−4. |

「考え方」画面の「断面計算時のハンチ幅」で取り扱いを指定することができます。

初期設定では、安全側を考慮し「考慮しない」としています。 |

| |

|

Q4−5. |

使用材料毎の許容応力度等の値を設定することはできますか |

| A4−5. |

可能です。

基準値メニューの「計算用設定値」画面にて設定してください。設定値を保存することも可能です。 |

| |

|

Q4−6. |

材料画面の設定項目「部材の種類」の条件変更による具体的な変更内容について教えてください。

|

| A4−6. |

鉄筋の許容引張応力度が異なります。

土地改良「水路工」(H26)のP337の表−7.9.11に準拠し設定しております。

| (単位:N/mm2) |

| SR235 | SD295 | SD345 |

| 一般部材 | 137 | 176 | 176 |

| 床版及び支間10m以下の床版橋 | 137 | 137 | 137 |

| 水中部材 | 137 | 157 | 157 |

|

| |

|

Q4−7. |

許容せん断応力度の割り増しが行われていますが、出典を教えてください |

| A4−7. |

土地改良事業計画設計基準・設計「水路工」のP293の値に対して、P308の「i 許容応力度の割増係数」により割り増ししています。 |

| |

|

Q4−8. |

「考え方」 画面の「断面計算時のハンチ幅」とは何でしょうか |

| A4−8. |

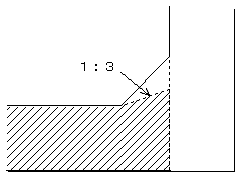

断面計算時の断面寸法にハンチ幅 を考慮するか否かを設 定します。

考慮する場合 は、1:3より緩やかの部分を有効として計算します。 |

| |

|

Q4−9. |

床版曲げ応力の照査位置を教えてください |

| A4−9. |

床版端部と中央部で照査を行います。 |

| |

|

Q4−10. |

鉄筋(SD345)の許容応力度が「開水路の設計」と異なるのはなぜですか |

| A4−10. |

「開水路の設計」では用途により異なる値となるため初期値としては一般値を設定しています。

本製品では、水路工を参考にして水に接する部材の一般値を採用しています。 |

| |

|

Q4−11. |

許容せん断応力度のτa1とτa2の違いを教えてください |

| A4−11. |

τa1は通常のせん断照査を行う際に用いられます。

τa2は斜引張鉄筋と共同して負担する場合の許容せん断応力度で、せん断補強を行う場合に用います。 |

| |

|

Q4−12. |

計算書に曲げ応力度の計算式を表示することはできないでしょうか |

| A4−12. |

曲げ応力度(σc:コンクリートの圧縮応力度,σs:鉄筋の引張応力度)の計算は、プログラム内では収束計算に て行っているため、単純な計算式としてご説明することができません。

考え方については下記ヘルプをご参照ください。

・計算理論及び照査の方法−断面照査−許容応力度法による照査−曲げ応力度 |

| |

|

Q4−13. |

せん断補強を行う方法を教えてください |

| A4−13. |

「部材」−「配筋」画面において「せん断補強筋」を設定して下さい。

コンクリートのみのせん断応力度照査でNGとなる場合に、設定したせん断補強筋が自動的に考慮されます。 |

| |

|

Q4−14. |

せん断補強筋によるせん断照査結果の判定方法を教えてください |

| A4−14. |

下記を全て満たした場合にOK判定となります。

・斜引張鉄筋量の設定値Asと間隔sで配筋される斜引張鉄筋の断面積Awの関係がAs≧Aw

・τ≦τa2

尚、せん断補強筋でOKとなった場合、結果確認画面では該当数値が青色表示となります。 |

| |

|

Q4−15. |

付着応力度の照査は不要なのですが、省略できないでしょうか |

| A4−15. |

省略可能です。

「考え方」画面の「付着応力度の照査」で設定して下さい。 |

| |

|

Q4−16. |

平均せん断応力度での照査方法を教えてください |

| A4−16. |

「考え方」画面の「せん断応力度計算方法」で設定して下さい。 |

| |

|

Q4−17. |

鉄筋の許容応力度として、土地改良「水路工」で「床版及び支間10m以下の床版橋」と分類されている値を使用することはできますか |

| A4−17. |

可能です。

「材料」画面の「部材の種類」で「床版及び支間10m以下の床版橋」を選択して下さい。

また、値は「基準値」−「計算用設定値」画面の鉄筋タブ「床版及び支間10m以下」で変更可能です。 |

| |

|

Q4−18. |

断面照査時に軸力を考慮することはできますか |

| A4−18. |

床版断面照査に軸力を考慮することは可能です。

「考え方」−「床版設計時の軸力考慮」で「考慮する」を選択してください。 |

| |

|

Q4−19. |

許容値画面にあるτoaはどの照査に用いるのでしょうか |

| A4−19. |

鉄筋とコンクリートの付着応力度の照査に用いる許容値となります。 |

| |

|

Q4−20. |

コンクリートの設計基準強度を30より大きいものを使用したい |

| A4−20. |

「基準値」−「設計用設定値」でコンクリートタブ内の鉄筋適用時横のボタンをにて新規材料追加を行ってください。

各許容値は、直線補完にて算出された許容値となっておりますので適宜変更してください。 |

| |

|

Q4−21. |

床版端部と床版中央の結果で引張側の配筋が異なる場合がありますがなぜでしょうか |

| A4−21. |

「曲げモーメントの符号により引張側が異なります。

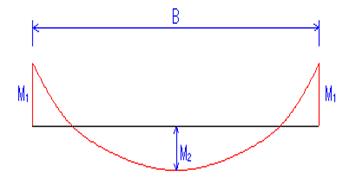

下図のようなモーメント分布時は、

端部:負の曲げモーメントが算出されますので上側引張

中央:正の曲げモーメントが算出されますので下側引張

となります。

引張側が異なるため、単鉄筋として設定していても床版は両側の配筋が必要となる場合がございます。

|

| |

|

Q4−22. |

断面計算時にハンチ幅を考慮する設定とした場合、1:3より緩やかな部分を有効とするとありますが、これは設定したハンチ高の1/3の高さまでを検討するという意味でしょうか。 |

| A4−22. |

ハンチ高の1/3の高さという意味ではありません。

「ハンチの傾きが1:3を越えない部分」とは、実際のハンチ形状に対して1:3の傾斜の位置までを考慮するという意味となります。

そのため、実際のハンチ形状に対して1:3の傾斜の位置までを考慮して部材有効高を算出いたします。

傾斜部分の勾配が1:3より小さい条件であれば、1/3の高さではなく、全断面を考慮することとなります。

|

| |

|

Q4−23. |

「基準値」−「計算用設定値」のコンクリートの初期値の出典を教えてください。 |

| A4−23. |

土地改良「水路工」(H26)のP336〜337の表−7.9.9及び表−7.9.10に準拠し設定しております。

設計基準強度σckにより各応力度が異なります。

|

| |

|

Q4−24. |

せん断応力度照査の最大せん断照査と平均せん断照査の違いを教えてください |

| A4−24. |

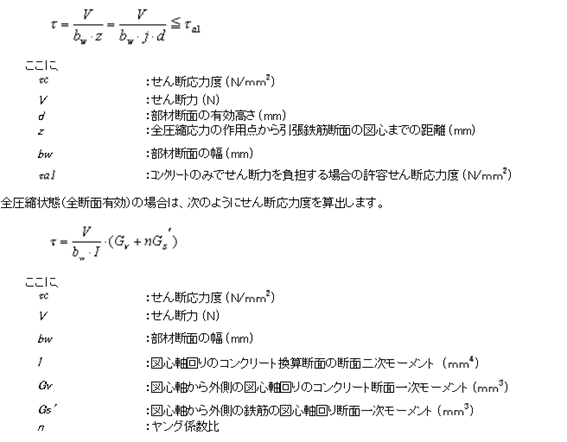

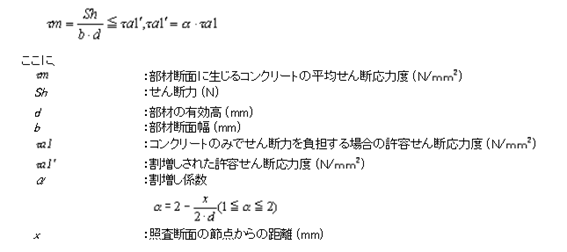

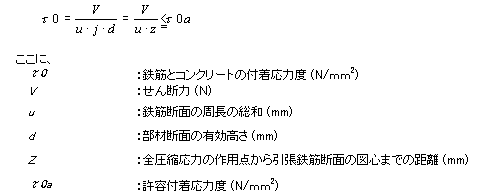

それぞれ下記の計算式で計算されます。

■最大せん断応力度

■平均せん断応力度

|

| |

|

Q4−25. |

せん断応力度照査の最大せん断照査と平均せん断照査どちらで照査すべきでしょうか |

| A4−25. |

土地改良「水路工」(H26)のP351〜354にせん断応力度の計算が記載されており、フルーム水路の場合は最大せん断照査で行うことが明記されております。

|

|

|

|

Q4−26. |

付着応力度の計算方法を教えてください。 |

| A4−26. |

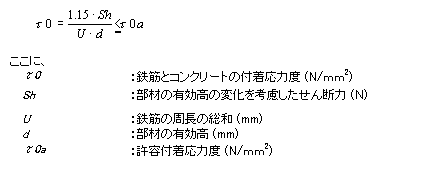

それぞれ下記の計算式で計算されます。

■最大せん断応力度

■平均せん断応力度

|