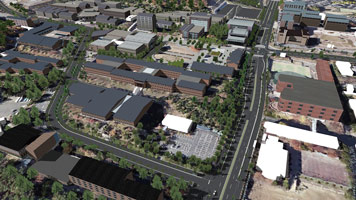

広大な丘陵地にゆったりと配置されたレンガ調の品の良い学舎群が印象的な同志社大学・京田辺キャンパス。この恵まれた環境の一角にオフィスを構える同志社大学大学院理工学研究科情報工学専攻の「ネットワーク情報システム研究室」がターゲットとするのは、パソコンなどの情報機器からクルマや家電をはじめとする各種組込み機器に至るまで、繋ぐことにより多様な可能性を実現するネットワーク(「モノのインターネット」)技術です。その一環として取り組む車載ネットワークの利用技術に関する研究用に、同研究室では昨年度、フォーラムエイトの「UC-win/Roadドライブ・シミュレータ(DS)」を導入。ドライバーの特性を考慮した自動運転など、新しいモビリティの開発・提案に向けた研究が動き始めています。

▲同志社大学 京田辺キャンパス

ネットワーク技術をベースとする3つの研究分野

▲同志社大学 モビリティ研究センターセンター長 佐藤 健哉 教授

「今はまだ(スマートフォンを含む)パソコンと一部の家電(のみ)ですけれど、(これからは)身近な機器がすべてネットワークに繋がってきて、それらを協調してうまく制御できる仕組みが必要になるのではと思っています」

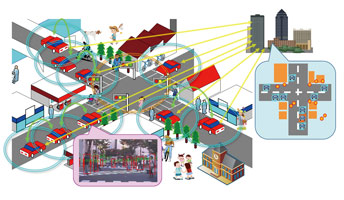

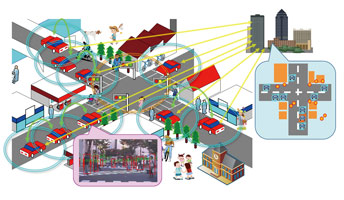

ネットワーク情報システム研究室を主導する佐藤健哉教授(同志社大学モビリティ研究センター・センター長)はその一例として、センサネットワークを挙げます。これは、自動車や家電製品はもちろん、衣類や日用品、建物設備などあらゆる「モノ」に通信およびセンシングの機能を持たせ、いたるところに散在する(ユビキタスな)それら組込み機器を協調させようという技術。これにより例えば、街中の防犯カメラやクルマ、歩行者の持つモノなどが連携するようになることで新しいサービスを可能にする世界が生まれてくるはず、と解説します。

佐藤教授はもともとネットワークの分散処理や分散システムを研究していました。それをクルマの世界やITS(高度道路交通システム、同氏はとくにその「知的交通システム」的な面にフォーカス)の世界に活かせないかと着想。ネットワーク技術をベースとする様々な研究へと展開してきました。

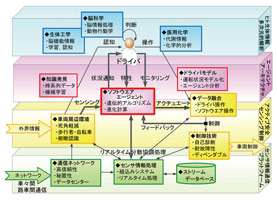

そのような経緯もあって同研究室では、1)現行の情報機器を中心としたインターネットの先に期待される組込み機器を包含したネットワーク、2)ITSのベースとなる各種ネットワーク、3)ホームネットワークにおける機器連携の仕組み

― の3つを活動の柱に設定。現在は教職員のほか、学部4年生および大学院生合わせて約20名が在籍しており、各自が設定した研究テーマに挑んでいます。

専門領域や大学の枠を超えた取り組みにも力

同研究室を通じた取り組みと並行して佐藤教授がセンター長を務める「同志社大学モビリティ研究センター」は、2011年4月に設置されました。

先進諸国における高齢化社会の深化や発展途上国におけるモータリゼーションに付随した交通・環境問題の悪化を背景に、同氏らは情報通信技術(ICT)のイノベーションを受けた移動手段(モビリティ)のパラダイムシフトに注目。情報システムや制御システム、社会システムを密接に協調・統合し、「将来に向けたモビリティ変革を実現するための新技術の研究開発および社会への普及検討を行う」との構想が描かれました。

これに学内外の情報・理工学系をはじめ生命医科学、文化情報学、政策・経済学分野にわたる学際的な研究者15名が結集。各研究者が独自の研究課題を持ち寄るとともに、1)モビリティ革新のための情報通信ネットワーク技術、2)センシング・コントロール技術を基本としたモビリティ手段、3)将来の知的交通システム普及に向けた社会基盤

― の大きく3つのテーマを掲げたグループを形成し、連携して研究に当たっています。

|

| ▲オープンキャンパスで研究内容を紹介 |

「クルマ同士が情報交換するとか、複数のクルマが情報をセンターに集め、そこで解析して(得た情報を再度クルマ側に戻し)クルマを制御するとか、という観点で研究を行っています」

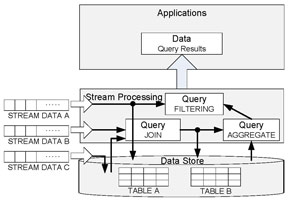

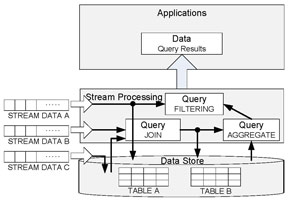

例えば、クルマから無線を経由してデータがセンターに集められ、それらを解析した後の情報は最終的にクルマの制御に使われる必要があります。その際、道路が渋滞していると、周辺の100台規模あるいはそれ以上のクルマから同時にデータが飛んでくるため、処理作業は極めて困難になります。そこで、従来のようにデータを一旦貯めて処理する形ではなく、流れ作業的にデータを高速処理する方式(データストリーム処理技術)の利用によるクルマの安全な制御を目指している、と佐藤教授は同センターにおける自身の研究の一端に触れます。

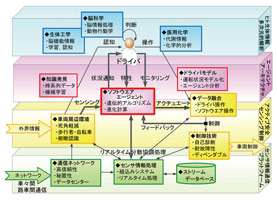

また、同センターの進化適応型自動車運転システム「ドライバ・イン・ザ・ループ」研究拠点形成の試みは、文部科学省の平成26年度私立大学戦略的研究基盤形成支援事業に採択されています。これを受けて同センターでは、高齢者を想定したドライバーと走行中のクルマ、周辺環境をリアルタイムにセンシングし、ヒトの動作を予測して周辺環境に適応した車両の運転支援技術を確立しようというプロジェクトに着手。完全な自動運転ではなく、低下した機能に特化し運転を補助することで高齢者などのモビリティ確保を図ることにウェートを置いています。

|

▲「ドライバ・イン・ザ・ループ」

(ヒトとクルマの共存および周辺車両や環境との協調を行う進化適応型自動車運転システム)研究 |

一方、クルマ同士が繋がるという観点からは皆が同じ規格を使うことが前提となります。とはいえ、各国関係者の思惑もあってなかなか難しいのが実情。佐藤教授はISO(国際標準化機構)ITS専門委員会日本代表の一人として、通信ネットワークの標準化を巡る国際間の調整に努めています。

多様なモビリティ研究にUC-win/Road DSベースの模擬環境構築

ネットワーク情報システム研究室では、以前から交通流やセンシングのシミュレータを保有しており、模擬的にクルマを走行させてセンサでデータを集めるような機能は4、5年前から整備されていました。加えて、ZMP製の1/10モデルの車両(一人乗りのロボカー)も導入。それらと連携させた研究も進めてきていました。

ただ、そのままではドライバーの評価などを行うには制約があり、また例えば、実際に100台のクルマを用意して走らせ、データ交換して処理するというのも難しい。やはり、多様な研究に対応できるDSが必要になると考えられました。

そこで各種のDSを比較検討。「(研究目的で使うため)いろいろなプログラムをその上で作ってDSを操作し、あるいはシミュレータのデータを取り込んで、それをまた別の機能に活かす」といったニーズに基づき、フォーラムエイトの「UC-win/Roadドライブ・シミュレータ」の採用に至った、と佐藤教授は振り返ります。

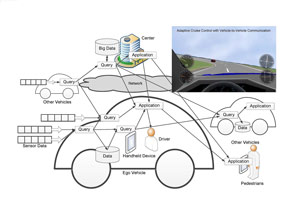

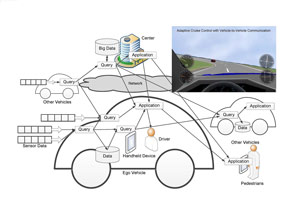

これを受けて同研究室は昨年、5画面のDSを2セット導入。その際、両DSともにZMPの車両と連携する機能が組み込まれました。これにより、それぞれのDSで走行しているクルマを模擬し、データを集約・処理して情報をドライバーに提供したり、それでクルマを制御したりといった形のDS利用環境を構築。併せて、ネットワークで連携する車両をDS側から制御したり、大学構内を走行する車両の情報をDSに反映したりできるようになっています。

「他社のシミュレータと違い、プログラミングが出来、シミュレータのデータを吸い上げてそれに基づいて(DSを)操作できるところ」、また「実際の車両あるいは別のシミュレータとうまく連携できるようなっているところは(UC-win/Roadドライブ・シミュレータの)利点と思っています」

|

広範囲のセンサ情報を共有

各車両のセンサデータ,物体検出データ,走行データを共有

- 安全で効率的な車々間通信,路車間通信ネットワークの確立

- 高速,高確率に推定を実現する情報プラットフォームの構築

|

|

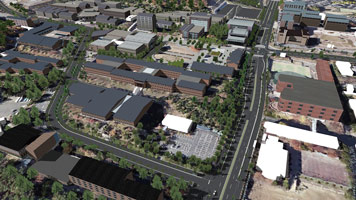

研究室では既に学生の皆さんが様々な研究にこのDSを活用。例えば、ドライバー特性の評価の検討、それに対して自動運転側がどのようなアルゴリズムでサポートしていけば良いかの検討、あるいはDSの中のクルマのデータを収集してそれを高速処理するメカニズムの研究などが並行して進められています。またそうした中で、移動式3次元(3D)計測システムで計測した点群情報を基に大学構内のVRデータが高精度に作成された作品は、「第13回 3D・VRシミュレーションコンテスト オン クラウド」(2014年11月20日、品川インターシティ ホールにて発表・表彰)で「ノミネート賞」を受賞しています。

第13回 3D・VRシミュレーションコンテスト・オン・クラウド

「運転サポートエージェントVRシミュレーション」 |

|

|

新たな展開とDS活用への期待

このような研究活動の延長上で佐藤教授が現在注目している一つは、過疎化し、最寄りの公共交通機関まで遠い地域において高齢者のクルマ利用をサポートするための、自動運転の可能性を探る研究です。

ここでも完全な自動運転ではなく、高齢者に自分でしたいように運転してもらい、危険を回避するため、不足するところを自動運転の技術で補足するという考え方が基本。また、ヒトが乗らない時には自動的に帰ってくることも出来るというものです。

その際は、DSと実車とを連携して実験。例えば、実際の街中をVRでDS内に構築し、複数台のDSのクルマが走行。それぞれの車両は情報の提供や交換も可能。また、VR内に実際のクルマをマッピングできるとともに、それをクルマ側にも反映できる ― といったUC-win/Roadドライブ・シミュレータの機能を前提とした利用シーンを描きます。

|

2台のDSはZMP社の超小型車両とも連携しており、

大学構内での走行実験が進められいる。 |

|

|

| ▲車両データの分散協調処理ネットワーク |

一方、研究ベースや標準化の取り組みなどで学外の組織や企業などと共同で行っている活動はあるとはいえ、新しいモビリティを開発・利用するようなことを考えれば、さらに広範囲の企業や自治体、専門家らを巻き込んでいく必要がある、と佐藤教授は説きます。

「(今あるものをさらに広げ)」最終的には世界規模でそういった連合が出来れば良いと思っています」