3次元FEM解析ソフトのホクトシステム事業を統合

フォーラムエイトは、2014年2月26日、株式会社ホクトシステム(代表取締役社長 佐野裕昭)の全株式を取得し、株式譲渡契約を締結いたしました。これにより、株式会社ホクトシステムの全事業を統合いたします。

本件は、フォーラムエイトとホクトシステムによる戦略的な事業統合への全面的合意をもって実現しました。ホクトシステムは、3次元FEM解析ソフ ト、温度応力解析ソフト及び解析支援サービスを展開しており、今後は開発陣が当社システム開発グループに移り、継続的な開発と当社のFEM解析ソフトとの 連携等の開発を推進します。

■株式会社ホクトシステムURL http://www.hoctsystem.co.jp/

■事業統合方針

●ホクトシステム社の全事業を継承

ソフトウェア開発販売、解析支援サービス

1.FEMLEEG事業

2.JCMAC3事業

3.システム開発事業

●ユーザサポート、製品販売は引き続き同社のシステムで運用されます。

また、バージョンアップ版の開発も統合後発表を予定しています。

●早期に3次元動的非線形解析Engineer's Studio®との相互連携機能を開発予定

●スケジュール

2014年2月26日 株式譲渡契約調印式

3月 ホクトシステムスタッフ開発スタッフの活動を開始

5月 フォーラムエイトを存続会社とする吸収合併

5月上旬 ホクトシステムの山科事務所から大阪支社へ移転 |

|

|

|

|

| ■調印式の模様(フォーラムエイト、東京本社セミナールームにて) |

|

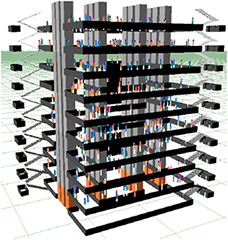

| ■国産の本格的CAEシステムであるFEMLEEG |

|

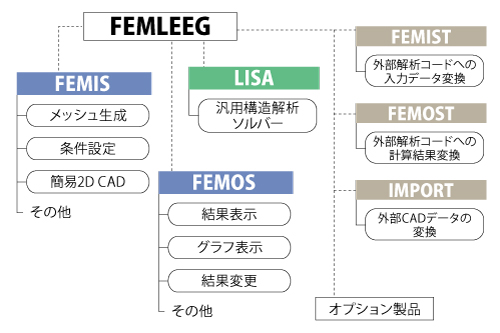

| ■FEMLEEG製品構成 |

フォーラムエイトパブリッシング 出版企画『行動、安全、文化、「BeSeCu」』

避難解析の世界的権威であり、英国グリニッジ大学 火災安全工学グループ(FSEG)にて研究開発を行っている、エド・ガリア教授編著によるBeSeCu: Human Behaviour in Emergencies and Disasters:

A Cross-Cultural Investigation”の日本語翻訳版に国内避難研究事例紹介を増補した、『行動、安全、文化、「BeSeCu」〜緊急時、災害時の人間行動と欧州文化相互調査〜』(フォーラムエイトパブリッシング刊)の出版を、2014年11月に計画しています。国内研究事例の執筆者には、津波研究の第一人者である今村文彦氏(東北大学教授 津波工学研究分野)をはじめとした第一線の専門家の方々を予定しています。

|

|

|

■buiding EXODUS Ver.6

新機能 エレベータモデル |

|

■「津波、避難解析の最新知見を現代の津波防災にどう生かすか」

(U&C99号新春巻頭対談:エド・ガリア教授(左)、今村文彦教授(右)) |

建設ITワールド「建設のプロにウケた記事ベスト5」に

UC-1 3D配筋CADが掲載!

「建設ITワールド」(家入龍太氏公式サイト)で、「建設のプロにウケた記事ベスト5」に「鉄筋の可視化から干渉チェック、設計変更までをカバー CIM/BIMの生産性を高める3D配筋CAD(フォーラムエイト)」がランクインしました。UC-1シリーズのさまざまなソフトと連携して鉄筋を3Dでモデル化し、配筋状態の可視化から干渉チェック、設計変更までを行える「3D配筋CAD」の実力について、紹介されています。

最先端表現技術利用推進協会の監修により実施

「災害リスクの可視化とデジタルサイネージによる視聴体験アンケート調査」

2014年1月31日、一般財団法人 最先端表現技術利用推進協会の監修により、「災害リスクの可視化とデジタルサイネージによる視聴体験アンケート調査」が実施されました。これは、災害リスクに関する臨場感ある可視化画像(動画、静止画)を作成し、学生と社会人による被験者に、大画面(6Kデジタルサイネージ)を使って体験させることで、リスクの認知と共有を図り、災害対策等について議論することでデジタル技術の可能性や課題を把握するものです。東京都市大学 吉川弘道教授のご指導のもと、NPO 地域づくり工房代表の傘木宏夫氏がファシリテータ一を務め、学生5名、社会人5名を対象として行われました。

実験では、津波・洪水の3D-VR動画や、ビル倒壊火災などのCG静止画像を使用。ファシリテータから問いかける形で、こうしたビジュアルの防災教育における活用や、VR技術を社会に活かす上でのアイデア等について、多くの建設的な意見を引き出すことができました。また、それらの意見に触発される形で議論が進展し、その後のアンケート記入にも反映されるなど、対話を取り入れた調査は非常に有効なものとなりました。

|

|

| (Up&Coming '14 春の号掲載) |

|

|

>> 製品総合カタログ

>> プレミアム会員サービス

>> ファイナンシャルサポート

|