Ver.2までは、曲げ強度により求められた管厚とたわみ率により求められた管厚のうち、一番大きなものを必要管厚としていましたが、Ver.3では外水圧により求められた管厚を算出するかどうかを選択可能とし、選択された場合には、それも含めて一番大きな管厚を必要管厚として算出します。管厚はチモシェンコの薄肉円筒の座屈公式から導出された式により求めます。

|

|

ここに、

t :必要更生管厚 (mm)

E :更生管の長期曲げ弾性係数(N/mm2)

K, N :支持向上係数, 安全率

ν :ポアソン比

D :更生管外径(=既設管内径) (mm)

H :既設管の土かぶり(mm)

Hw, γw:地下水位(m), 水の単位体積重量(N/mm3)

f :変形率 (%)

|

傾斜地の永久ひずみによる抜き出し量

レベル2地震時において、人工改変地盤などの特殊条件下では、傾斜地盤の永久ひずみによるマンホールと管きょの抜出し量の照査が必要とされました。傾斜地の永久ひずみによる抜出し量δは以下の式で算出します。

ここに、

εg :永久ひずみ(=0.013) l :管の有効長 (mm)

|

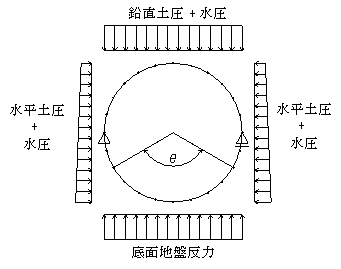

常時荷重に水平土圧を考慮

旧ガイドラインでは、常時の検討における荷重は、土と活荷重による鉛直土圧及び底面地盤反力のみとなっていましたが、新ガイドラインでは、水平土圧や水圧等も適切に組み合わせて考慮することになりました。水平土圧を考慮した場合には、管に発生する応力は小さくなりますが、水平土圧が0となるのは矢板を引抜きく瞬間に限られ、更生工法を実施する場合においては考慮しなくてもよいケースがほとんどと考えられます。Ver.3では、水平土圧を考慮するかどうかが選択可能となります。

じん性を考慮した補正係数Csの導入

下水道協会の「下水道施設耐震計算例-管路施設編-2015年版」においては、レベル2地震時の鉄筋コンクリート管の照査に、じん性を考慮した補正係数Csを考慮してよいこととなりました。新ガイドラインにおいても、複合管のレベル2地震時の照査に補正係数Csが導入されます。具体的には、下記のように照査を行います。

|

|

|

| 図2 水平土圧を考慮した複合管の荷重状態 |

|

ここに、

γ:構造物係数 Md :設計曲げモーメント Mud :設計曲げ耐力

補正係数Csは、鉄筋コンクリート管に対して0.4を用いてよいこととなっていますが、既設管の鉄筋が露出している場合は、Cs=1.0で計算しなければならないことになっています。

|